MAU, Z세대들의 높은 충성도를 기반으로 하는 뤼튼

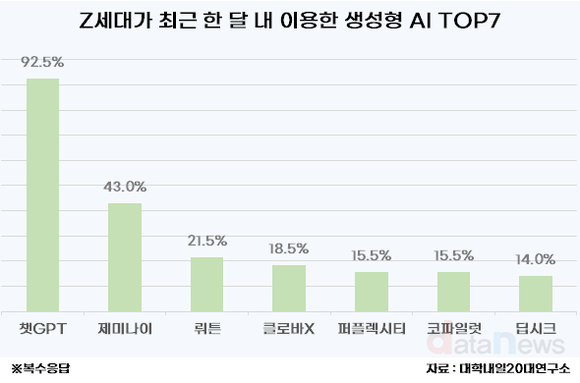

요즘 뤼튼의 성장세가 눈에 띈다. 출시한 지 2년도 안 됐는데 벌써 MAU 500만을 넘겼다고 한다. 국내 AI 서비스 중에서는 챗GPT, 제미나이에 이어 세 번째로 크다. 특히 흥미로운 건 Z세대다. 비용에는 민감하지만 새로운 걸 가장 빨리 받아들이는 세대인데, 이들이 뤼튼을 “생활 속 AI”로 받아들이고 있다는 점이다.

섬 키우기, 고민 상담, 영어 회화 같은 기능들이 겉으로 보면 가벼워 보이지만, 결국은 매일 접속할 이유를 만드는 장치다. 예전 싸이월드 미니홈피나 네이버 카페등을 떠올리면 비슷한 느낌이다. 이용자를 모으는 것 자체가 곧 서비스의 가치였던 시절이 있었으니까. 그렇다면, 과거의 법칙이 현재에도 적용이 되는 것일까?

GPT-5와 엑사원 추가, 그리고 차가운 댓글 반응

최근 뤼튼은 GPT-5(OpenAI)와 엑사원(Exaone, LG AI 연구원)을 붙였다. 글로벌 모델과 국산 모델을 동시에 제공하면서 “AI 멀티모델 허브”로 가려는 의도가 읽힌다. 사용자 입장에서는 유료 모델이나 아예 사용방법이 없었던 모델을 그것도 무료로 써볼 수 있는 기회가 생기는 것이니 나쁠리가 없다.

그런데, 사용자들의 반응은 생각보다 냉소적이다. 이 기사의 댓글을 몇가지 살펴보자.

- 그럼 뤼튼의 기술은 뭐지?

- 외국 기업 서비스를 벤처 투자금으로 무료로 제공하는게사업모델인가요? 그냥 외화유출인것 같은데…정부 자금인 모태펀드도 받았을텐데 기술개발은 뒷전이고 고객 모으기에 급급한 기업이 존속할 필요가 있을런지

- 한탕 거하게 드실라고? 정부가 돈푸니까 빨리 받아먹어야지? 이런돈도 아는사람이 있어야 먹을수있는거고 눈먼돈이니까..갑자기 gd를 광고모델 쓰질않나.. 의심이 가긴하자나

성장은 인정하지만 “본질적 차별화가 있느냐”는 질문이 계속 따라붙는다. 광고는 요란한데, 정작 뤼튼만의 서비스가 뭔지는 잘 안 보인다는 얘기다. 이런 무료 서비스가 국내 SW 산업에서 제값 받기를 어렵게 한다는 비평도 나온다.

이상적인 구조와 불편한 진실

실제, 뤼튼의 내부 구조를 보면 단순히 모델 API만 연결해 놓은 것은 아니다. 질문을 잘게 쪼개고, RAG을 거치고, 여러 모델을 번갈아 호출해서 답을 만든다. "UI/UX + 워크플로우 + 사용성 최적화된 서비스를 제공하는 구조"이며, 여기에 오케스트레이션과 비용최적화까지 한다. 겉으로 보면 꽤 이상적인 구조이고, 자체 기술이 없다고 하기에는 약간 억울한 측면도 있다.

하지만, 이런 이상적인 구조가 오히려 사용자를 혼란스럽게 한다. 사용자는 뤼튼을 통해 유료 GPT를 무료로 사용하기를 바랄 뿐, 뤼튼의 서비스를 사용하기를 기대하지 않는다. 예를 들어보자.

뤼튼에서 GPT5를 선택하여 질문을 한 것과 chatGPT5에서 같은 질문을 할때, 답변이 같지 않다. 과거 대화 목록을 기반으로 하여 프롬프팅과 RAG을 사용하기 때문에 예상과 전혀 다른 답변을 할 때가 있다. 이렇게 기대하던 답이 아니었을 때, 뤼튼의 문제인지, GPT/엑사원의 한계인지, 아니면 사용자의 질문이 문제였는지 구분하기가 쉽지 않다.

이러한 현상은 B2B로 간다면 더욱 선명해진다. B2B 고객은 SLA(서비스 품질 보장)를 원하지만, 뤼튼의 현재 구조는 문제 원인을 투명하게 설명하기 어렵다. 결국 B2C 트래픽 기반 외형은 화려하지만, 품질과 신뢰성 측면에서 고객이 안심하고 쓸 단계는 아닌 것이다.

과거 웹서비스들과 다른 AI 서비스들의 비즈니스 모델

Jasper의 궤적이 남긴 교훈

이상적인 구조와 불편한 진실

실제, 뤼튼의 내부 구조를 보면 단순히 모델 API만 연결해 놓은 것은 아니다. 질문을 잘게 쪼개고, RAG을 거치고, 여러 모델을 번갈아 호출해서 답을 만든다. "UI/UX + 워크플로우 + 사용성 최적화된 서비스를 제공하는 구조"이며, 여기에 오케스트레이션과 비용최적화까지 한다. 겉으로 보면 꽤 이상적인 구조이고, 자체 기술이 없다고 하기에는 약간 억울한 측면도 있다.

하지만, 이런 이상적인 구조가 오히려 사용자를 혼란스럽게 한다. 사용자는 뤼튼을 통해 유료 GPT를 무료로 사용하기를 바랄 뿐, 뤼튼의 서비스를 사용하기를 기대하지 않는다. 예를 들어보자.

뤼튼에서 GPT5를 선택하여 질문을 한 것과 chatGPT5에서 같은 질문을 할때, 답변이 같지 않다. 과거 대화 목록을 기반으로 하여 프롬프팅과 RAG을 사용하기 때문에 예상과 전혀 다른 답변을 할 때가 있다. 이렇게 기대하던 답이 아니었을 때, 뤼튼의 문제인지, GPT/엑사원의 한계인지, 아니면 사용자의 질문이 문제였는지 구분하기가 쉽지 않다.

이러한 현상은 B2B로 간다면 더욱 선명해진다. B2B 고객은 SLA(서비스 품질 보장)를 원하지만, 뤼튼의 현재 구조는 문제 원인을 투명하게 설명하기 어렵다. 결국 B2C 트래픽 기반 외형은 화려하지만, 품질과 신뢰성 측면에서 고객이 안심하고 쓸 단계는 아닌 것이다.

과거 웹서비스들과 다른 AI 서비스들의 비즈니스 모델

전통 웹 서비스는 트래픽을 광고로 곧장 수익화가 가능했다. 네이버, 다음, 유튜브, 페이스북 모두 같은 구조였다. 하지만 LLM 기반 서비스는 광고 삽입이 구조적으로 어렵다.

- 대화형 UI는 광고와 맞지 않고,

- 개인화된 출력은 광고 타겟팅을 어렵게 만든다,

- 무엇보다 신뢰가 핵심인데 광고 개입은 신뢰를 깨뜨린다.

그래서 글로벌 AI 서비스들의 비즈니스 모델은 구독·B2B 계약·파트너십으로 정리된다.

하지만 뤼튼의 입장은 조금 다르다. 자체 LLM이 없기 때문에 구독에서의 차별화는 사실상 불가능하다. 남는 길은 B2B 계약과 파트너십인데, 이때 뤼튼만의 핵심 자산이 무엇인지는 아직 불분명하다. 단순히 “국내에서 사용자 수가 많다”는 것만으로는 기업 고객을 설득하기 어렵다.

Jasper의 궤적이 남긴 교훈

AI 서비스 업계에서 뤼튼과 가장 닮아 있는 해외 사례는 Jasper다. Jasper는 초창기부터 자체 LLM을 만들지 않고, OpenAI 등 외부 모델을 연결해 UI/UX와 워크플로우를 최적화한 글쓰기 보조 서비스로 빠르게 성장했다. “누구나 쉽게 마케팅 문구와 콘텐츠를 뽑아낼 수 있다”는 가치를 앞세워 B2C 시장을 공략했고, 한때는 월 구독 기반으로 수십만 명의 사용자를 확보하며 “생성형 AI SaaS의 성공 신화”처럼 보였다.

하지만 ChatGPT가 무료로 공개되면서 상황은 급변했다. Jasper의 장점이었던 편리한 인터페이스와 프롬프트 템플릿이 순식간에 평준화되었고, “왜 Jasper를 돈 주고 써야 하나?”라는 질문이 사용자들 사이에서 커졌다. 결국 Jasper는 구독자 이탈 → 성장 정체 → 구조조정을 겪어야 했다. 많은 매체들이 Jasper를 “AI 버블의 희생양”이라 부른 것도 이 시점이다.

그런데 여기서 끝나지 않았다. Jasper는 방향을 바꿨다. 엔터프라이즈 중심 SaaS로 피벗하며, 단순 텍스트 생성이 아니라 기업 내부 데이터와 결합한 마케팅·세일즈 콘텐츠 자동화 플랫폼으로 재정의했다. 외부 모델을 그대로 쓰는 구조는 유지했지만, 고객사 맞춤형 데이터 통합, 팀 협업 기능, 보안·컴플라이언스 등을 더해 기업이 쓸 만한 AI 도구로 다시 자리매김했다.

하지만 ChatGPT가 무료로 공개되면서 상황은 급변했다. Jasper의 장점이었던 편리한 인터페이스와 프롬프트 템플릿이 순식간에 평준화되었고, “왜 Jasper를 돈 주고 써야 하나?”라는 질문이 사용자들 사이에서 커졌다. 결국 Jasper는 구독자 이탈 → 성장 정체 → 구조조정을 겪어야 했다. 많은 매체들이 Jasper를 “AI 버블의 희생양”이라 부른 것도 이 시점이다.

그런데 여기서 끝나지 않았다. Jasper는 방향을 바꿨다. 엔터프라이즈 중심 SaaS로 피벗하며, 단순 텍스트 생성이 아니라 기업 내부 데이터와 결합한 마케팅·세일즈 콘텐츠 자동화 플랫폼으로 재정의했다. 외부 모델을 그대로 쓰는 구조는 유지했지만, 고객사 맞춤형 데이터 통합, 팀 협업 기능, 보안·컴플라이언스 등을 더해 기업이 쓸 만한 AI 도구로 다시 자리매김했다.

B2B 기반으로 가야하는 뤼튼의 전략

순수 SW만으로는 국내에서 자생하기가 힘들다. 더욱이 외산 AI들이 한국어를 지원하면서 빠르게 성장하는 상황에서는 경쟁상대가 국내에 한정되지는 않는다. 결국 뤼튼의 지속 가능한 길은 현실적으로는 폐쇄형 B2B SaaS이다.

- 단기적으로는 B2C 구독과 제휴로 수익성을 시험하고,

- 중기적으로는 교육, 마케팅 같은 ROI가 빠른 Vertical B2B로 진출하고,

- 장기적으로는 금융·헬스케어 같은 고마진 산업에서 폐쇄형 엔터프라이즈 SaaS로 가야 한다.

여기서 중요한 게 제휴다. 예를 들어, 뤼튼 스피킹은 온라인 영어학원이나 에듀테크 플랫폼과 연결할 수 있고, 콘텐츠 자동화 기능은 광고대행사나 이커머스 플랫폼의 백엔드로 들어갈 수 있다. 고민 상담은 디지털 치료제나 멘탈케어 스타트업과 엮을 수도 있다. 이런 제휴가 단순히 수익만 주는 게 아니라, B2B 영업 레퍼런스가 된다. 엔터프라이즈로 갈 때 신뢰를 확보하는 증거가 되는 거다.

굳이 B2B SaaS앞에 '폐쇄형'이 붙는 이유는 망분리 환경에서 온프레미스(On-Premise) 솔루션을 선호하는 국내 기업들의 문화가 유일하게 해외 서비스들과 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 부분이기 때문이다.

굳이 B2B SaaS앞에 '폐쇄형'이 붙는 이유는 망분리 환경에서 온프레미스(On-Premise) 솔루션을 선호하는 국내 기업들의 문화가 유일하게 해외 서비스들과 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 부분이기 때문이다.

맺는 말

뤼튼은 지금 국내에서 가장 빠르게 성장하는 AI 서비스다. 하지만 동시에 품질·차별화·수익화라는 세 가지 큰 숙제를 안고 있다. MAU 500만은 분명 강력한 자산이다. 하지만 구독으로는 힘들고, 광고는 구조적으로 불가능하다. 결국 답은 B2B SaaS, 그리고 제휴를 통한 Vertical 진출이다.

지금 뤼튼은 “생활형 AI B2C 성장”에서 “B2B SaaS 모델”로 넘어가는 과도기에 서 있다. 앞으로 이 전환에 성공할 수 있을지가 뤼튼을 평가하는 가장 중요한 지점이 될 것이다.

뤼튼은 지금 국내에서 가장 빠르게 성장하는 AI 서비스다. 하지만 동시에 품질·차별화·수익화라는 세 가지 큰 숙제를 안고 있다. MAU 500만은 분명 강력한 자산이다. 하지만 구독으로는 힘들고, 광고는 구조적으로 불가능하다. 결국 답은 B2B SaaS, 그리고 제휴를 통한 Vertical 진출이다.

지금 뤼튼은 “생활형 AI B2C 성장”에서 “B2B SaaS 모델”로 넘어가는 과도기에 서 있다. 앞으로 이 전환에 성공할 수 있을지가 뤼튼을 평가하는 가장 중요한 지점이 될 것이다.

Comments List

좋은 글 감사합니다~!

잘 읽었습니다. 공감가는 부분이 많네요. 감사합니다.