디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation, 이하 ‘DT’) 업무를 수행하고 있으면 아주 간단하지만 쉽게 풀리지 않는 화두와 종종 맞이하곤 한다. 그 중 하나가 “채널력과 상품력 중에 어떤 것이 더 중요하고 우선시 해야 하느냐?"에 대한 답변이다. 여기에서 '채널력'이란 웹이나 모바일앱의 UX나 성능, 프로세스 등을 포괄하는 것이고, ‘상품력’은 이를 통해 판매가 되는 상품과 콘텐츠, 완성도, 가격 경쟁력 등을 의미한다.

사업의 성공을 위해서는 채널력과 상품력 모두 갖춰야지 무슨 이런 실없는 고민을 하느냐고 생각하는 독자들도 많을 것이다. 하지만, 디지털 채널에 대한 경험과 가치에 대한 이해가 부족한 전통기업에서 DT를 수행하기 위해서는 매우 중요한 이슈 중에 하나이다. 전통 기업들의 모바일앱 포트폴리오가 정리되지 않고, 상호 간의 시너지가 없으며, 사용자 경험(이하 ‘UX’)에 투자가 부족한 이유가 바로 이 질문에 대한 깊은 고민과 공감대가 없기 때문이다.

식당을 통해 비유하자면 인테리어가 중요한지, 음식맛이 중요한지에 대한 질문에 해당한다고 하겠다. 전통적인 요식업의 입장에서 보면 당연히 음식맛이 기본이고 최우선일 것이다. 음식이 맛있고, 유명해지면 손님은 자연스럽게 늘어나고 선순환이 만들어진다는 논리이다. 이런 생각이 틀렸다고 할 수는 없지만, 디지털 시대에는 다른 접근도 가능하다. 인스타그램에 올릴 분위기 좋은 사진 배경과 유튜브로 먹캠을 실시간 중계할 수 있는 공간과 편의성이 더 중요한 고객층이 생겨났기 때문이다.

일반화하기는 조심스럽지만, 연령대가 높은 고객들에게는 상품력, 젊은 고객들에게는 채널력이 상대적으로 더 중요하다. 오픈서베이가 발간한 ‘금융 트렌드 리포트 2019’에서도 이러한 경향을 확인할 수 있다. 해당 보고서에서는 주거래 은행 앱(1~3순위 합)을 묻는 질문에 40대 40.8%, 50대 36.0%가 KB 국민은행이라고 답변을 했지만, 20대 57.4%, 30대 51.2%가 카카오뱅크를 선택해 극명한 차이를 보여주었다. 주거래 은행을 이용하는 이유를 묻는 질문에는 20대는 ‘앱이나 사이트가 편리해서’라고 응답한 비중이 높았다. '가장 오래 거래해온 은행이라서’의 비중이 높은 50대와 ‘각종 수수료 혜택이 있어서’을 선택한 40대와는 극명하게 차이가 나는 부분이다.

모든 것이 사용자 중심이고 UV, PV, DT 등과 같은 채널 중심적인 사고와 KPI에 익숙한 디지털 기업에서는 이런 논의가 다소 낯설 수도 있다. 이것은 사업에 대한 근본 철학과 이해가 전통 기업과 다르기 때문이다.

이제부터는 이러한 차이점과 채널력이 DT에 어떠한 영향을 주는지에 대해서 짧게나마 이야기해보려고 한다. 설명을 하기 위해 다소 극단적인 비교를 하는 것은 미리 양해를 구한다.

첫째, DT 사업의 대상은 전통적인 개념의 '고객(Customer)’이 아니라 디지털 친화적인 ‘사용자(User)'여야 한다. 디지털 기업은 항상 사용자를 대상으로 서비스를 구성하지만, 전통기업은 계약을 통하거나 매장에 들어온 '고객(Customer)’을 대상으로 한다. 이렇게 대상이 다른 이유는 채널 변경 비용(Channel Switch Cost)이 온라인과 오프라인이 상이하기 때문이다. 고객이 방문하는 오프라인 매장을 변경하는 것은 어렵지 않지만 상품별로 다른 매장을 찾아다니면서 별도로 구매하지는 않는다. 일단, 매장(Channel) 안으로 들어오면 물리적인 비용과 시간 때문에 그 안에서 대부분의 쇼핑을 마무리한다.

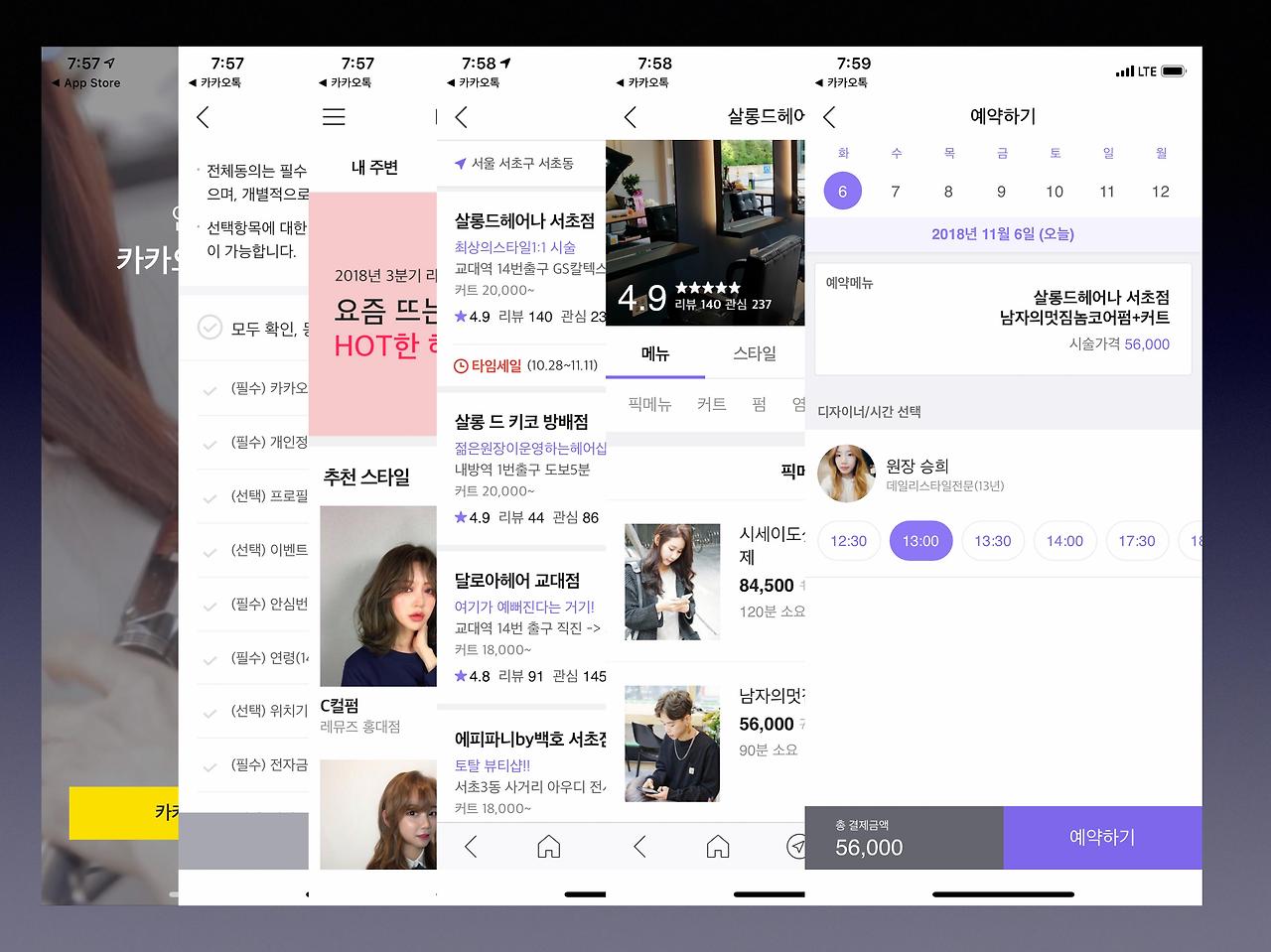

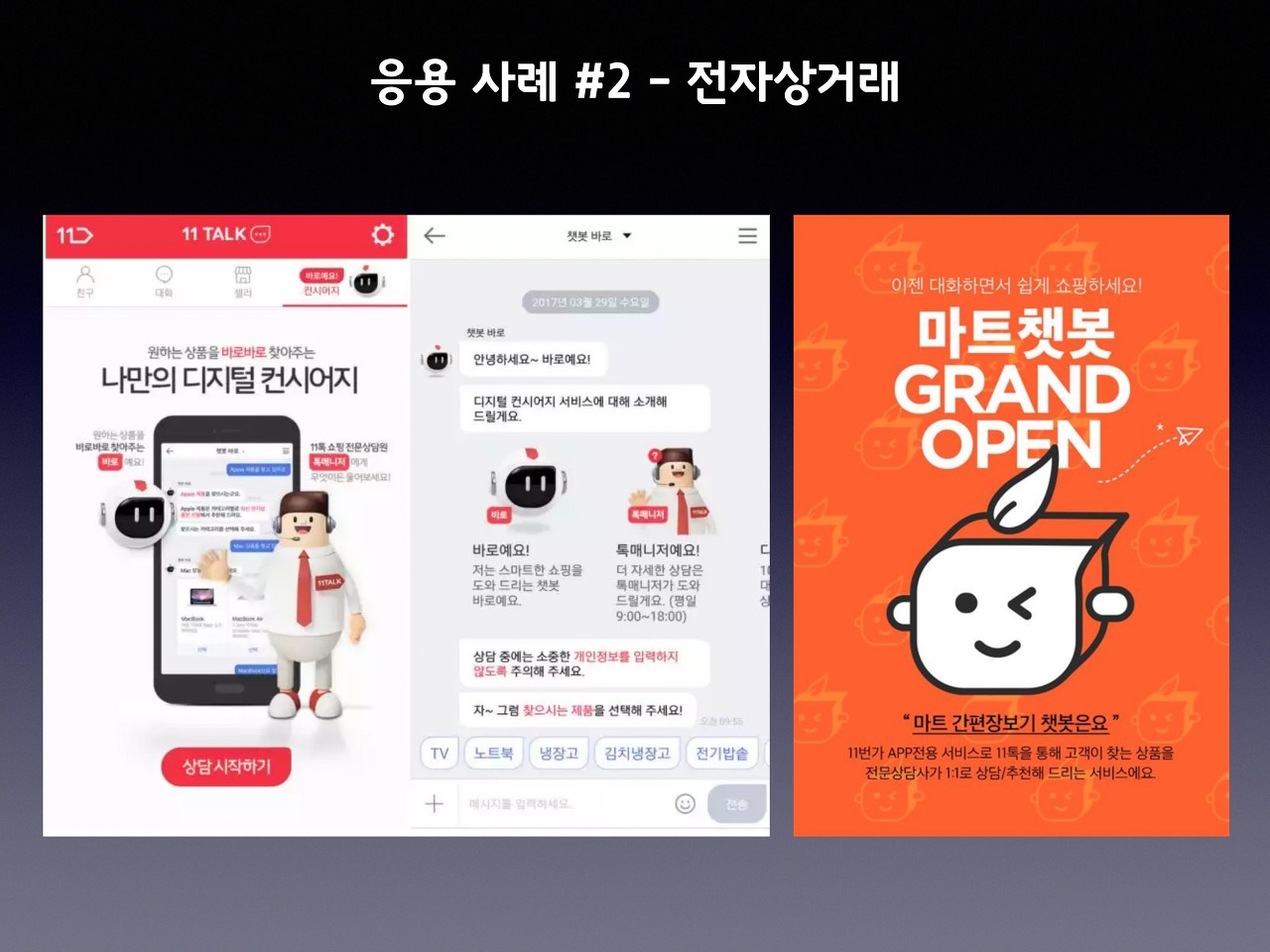

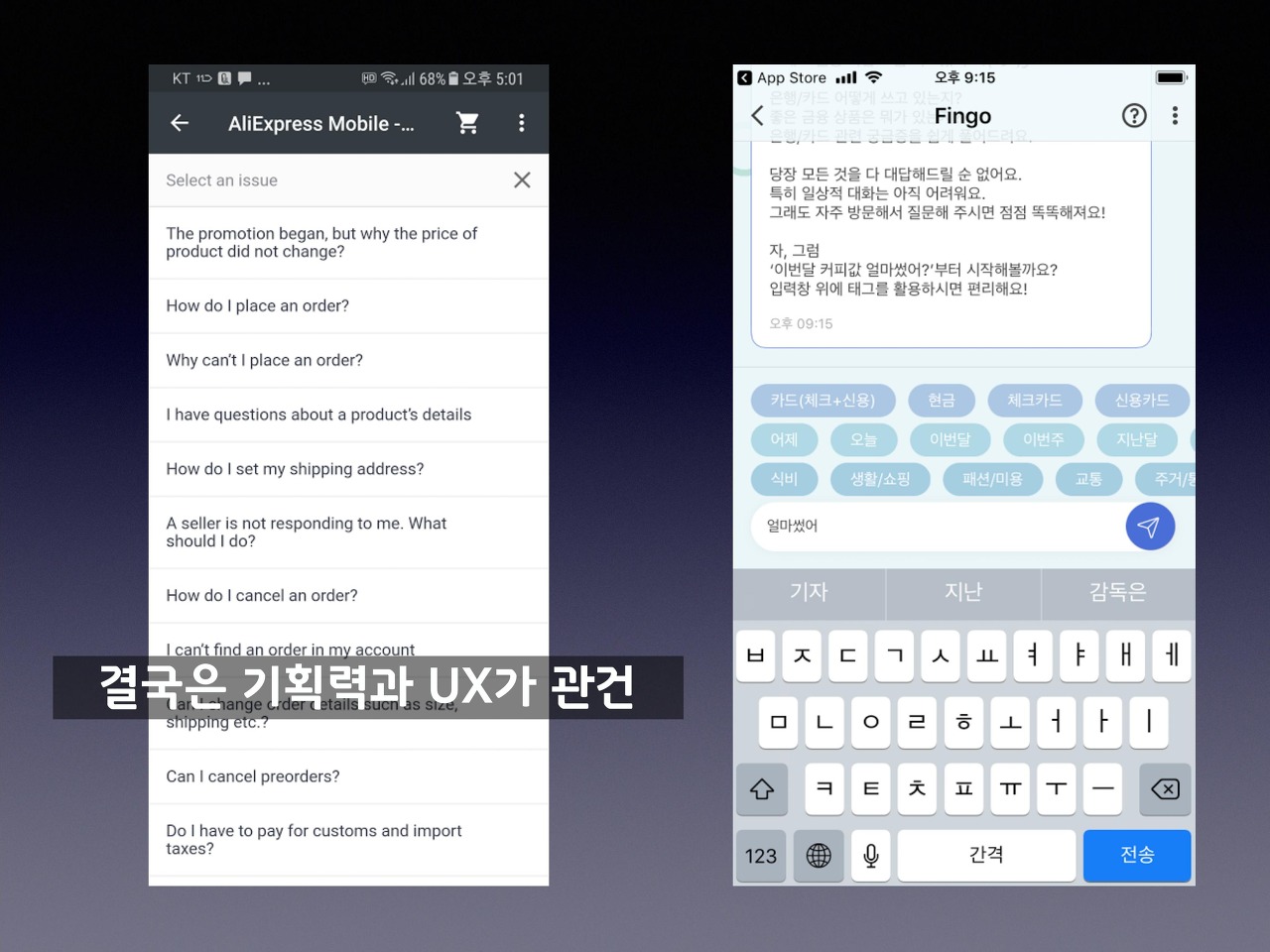

반면에 온라인은 채널 변경이 너무 쉽고 편리하다. A사이트에서 생수를 사고, B사이트에서는 라면을 구매하고, C사이트에서는 고기를 사는 것은 매우 일반적인 온라인 소비 행태이다. 그렇기 때문에 한번 채널에 유입되어 들어온 사용자들에게 제품을 상세하게 보여주고, 비교하게 하고, 교차판매(Cross-Selling)와 상향이동판매(Up-Selling)를 유도하는 UX와 기획력, 마케팅 등이 디지털 채널에서는 중요하다. 이렇게 새로운 사용자가 고객이 되게 만들고, 한번 고객이 된 이후에 재방문을 하게끔 하는 것은 모두 채널경쟁력의 핵심 요소이다.

둘째, 결국 상품력이라는 것은 공급자가 아닌 고객에 의해 만들어져야 한다. 전통기업들이 강조하는 상품력은 다분히 공급자 중심적으로 만들어진다. 막연하게 제품 가격, 금리 등과 같은 요소를 전면에 내세우고 일방향적인 메시지를 전달한다. 매스미디어를 통해 대형 광고를 집행하고, 찾아오는 고객들의 구매여부와 만족도에 대한 조사는 별로 하지 않는다. 반면에 디지털 기업은 고객에게 끝없이 물어보고, 연구하고, 수정한다. 디지털 상품들은 한번에 만들어지는 것이 아니라 고객의 반응을 적용면서 수정하고 개인화시키고, 그게 맞지 않을 때는 좀 더 적합한 상품을 추천한다.

디지털 기업이 상품에 고객의 반응을 적용시킬 수 있는 것은 채널에 들어와서 이용하는 사용자들의 행태를 기반으로 한다. 어떤 키워드로 상품을 검색하는지, 비슷한 제품 중에서 어떠한 비교를 하는지, 어떤 기준으로 상품을 선택하는지, 왜 구매를 포기하는지에 대해 매우 정밀하게 분석을 한다. 디지털 기업들이 고객 중심의 상품을 만들어내는 것은 강한 채널력이 있기 때문에 가능한 것이다. 전통기업에서는 좀처럼 볼 수 없는 현상이다.

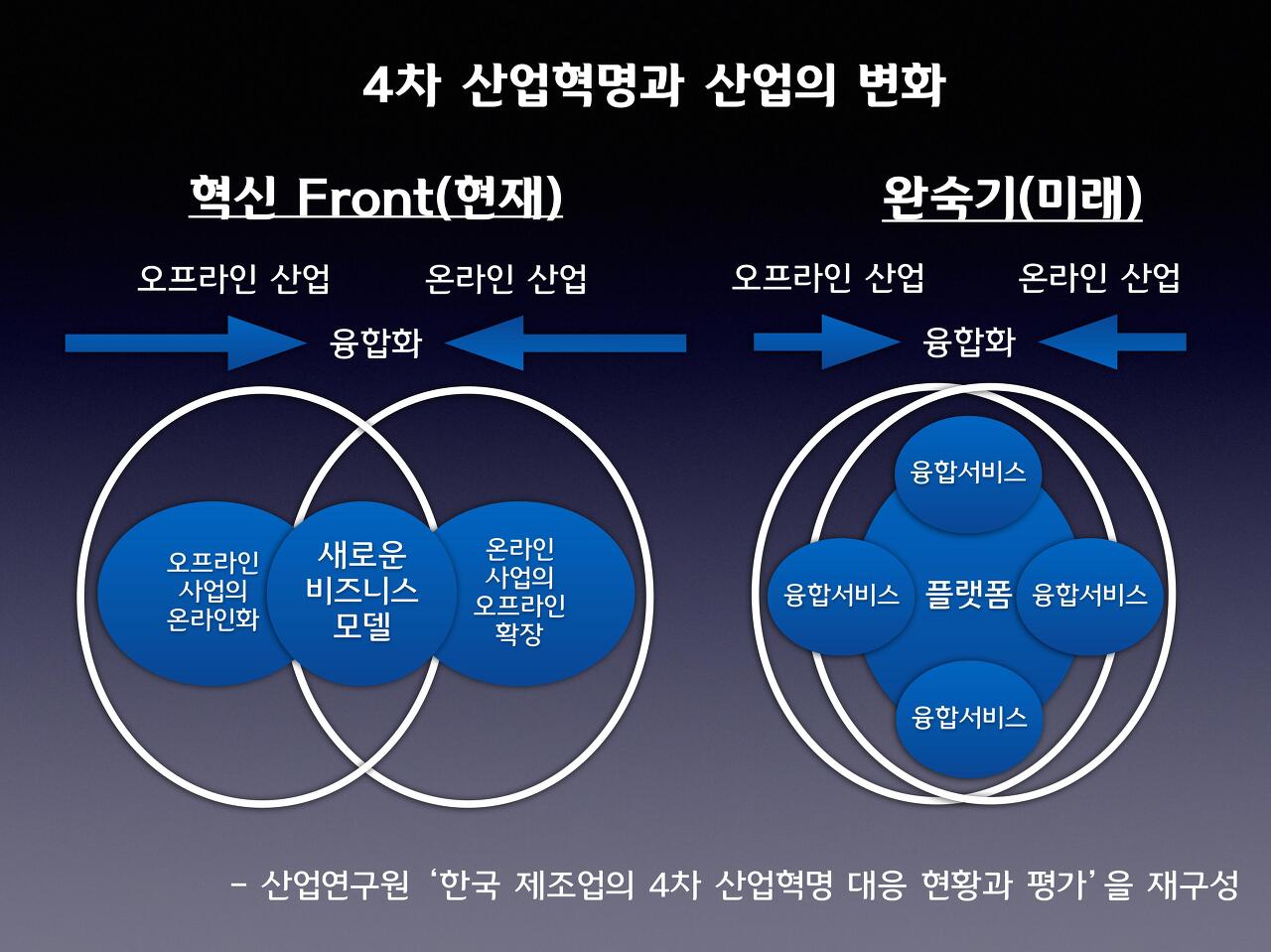

셋째, DT는 단순히 현재 상품의 판로를 디지털로 확장하는게 아니고, '업의 본질'을 바꾸는 것(Transformation)이 최종 모습이어야 한다. 사실, 이러한 개념은 전통기업들에게는 익숙한 이야기이다. 유통업과 호텔업의 본질이 서비스업이 아닌 부동산업이라는 것은 이제는 흔한 이야기이다. 문제는 업의 본질이 디지털 시대로 오면서 더 이상 유효하지 않다는 점이다. 본질이 사라지니 새로운 정의해야 하는데, 답을 내주는 사람이 없으니 단순 매출에만 매달리는 것이다.

디지털기업들도 '업의 본질’에 대한 고려를 한다. 구글은 검색 엔진 서비스이지만 광고가 전체 매출의 84%를 차지한다. 아마존은 전자상거래 기업이지만 AWS가 영업이익의 62%를 만들어 낸다. 이렇게 ‘업의 본질’을 재정의하기 위해서는 채널경쟁력이 있고, 사용 트래픽이 많아져야 가능하다. 아마존에 밀리던 월마트가 DT사업을 성공적으로 안착시키더니, 디지털광고 사업을 본격적으로 시작하는 것도 다 이러한 맥락이다.

DT를 하면서 가장 기운이 빠질 때가 '좋은 상품만 있으면 고객은 우리 채널로 들어올 수 밖에 없다'고 생각하는 공급자 중심의 자긍심과 마주칠 때이다. 아무리 좋은 상품이라도 좋은 채널 위에서 사용자들에게 전달이 되어야 되며, 좋은 상품이 되기 위해서는 채널을 통해 고객의 피드백을 받아가며 발전을 해야 하는 법이다. 그렇기 때문에 채널경쟁력이 필요하고, 채널 포트폴리오 정리와 거버넌스(Governance) 구축이 매우 중요하다. DT의 초기 단계에 있는 전통기업이라면 상품력보다 채널력이 우선한다고 단언해도 그리 틀린 생각은 아니다.