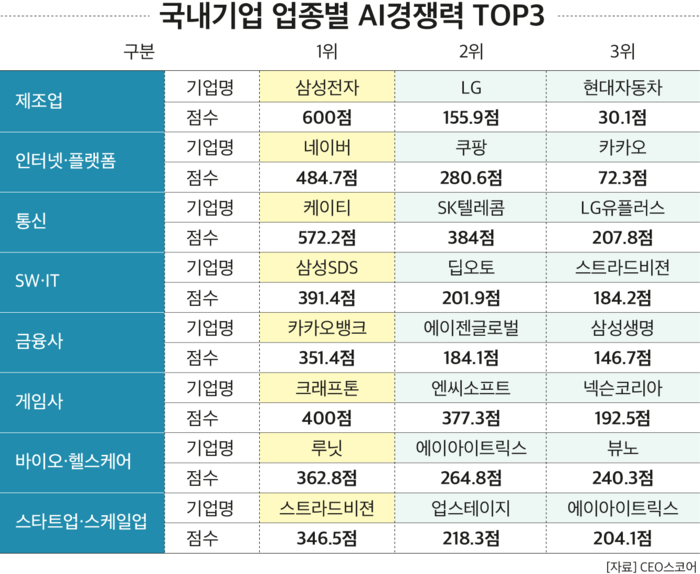

최근 CEO 스코어가 국내 주요 기업들의 AI 경쟁력을 평가한 결과를 발표했다. 삼성전자가 압도적인 1위를 차지했고, 네이버와 LG가 뒤를 이었다는 소식은 여러 매체에서 빠르게 전파됐다. 흥미로운 결과지만, 여기서 멈추기보다는 이 지표가 무엇을 의미하고, 또 무엇을 놓치고 있는지를 차분히 짚어볼 필요가 있다. 단순히 순위를 소비하는 대신, 그 속에 깔린 평가의 프레임과 한계를 이해해야 한다는 뜻이다.

CEO 스코어는 국내 191개 기업을 대상으로 특허, 논문, 인력 등 여섯 가지 지표를 기반으로 AI 경쟁력을 점수화했다. 구체적으로는 ▲특허 피인용 수(기술력), ▲특허 등록 수(특허 활동), ▲AI 학회 논문 등재 수(학술 활동), ▲논문 인용 수(연구 영향력), ▲AI 기술 인력, ▲AI 전공 인력 등이다. 항목별 1위를 100점으로 잡고, 나머지를 상대적으로 환산하는 구조다.

지표의 해석

이 프레임은 분명 유효하다. 특허와 논문, 그리고 인재 규모는 기업의 기술적 토대를 보여주는 정량 지표이기 때문이다. 다만 이 역시 R&D 중심의 지표라는 점에서 한계가 뚜렷하다. 또한, 1등을 기준으로 상대평가를 하다보니 지표의 요소가 다양해질 수록 하위 순위에 있는 기업들의 점수가 낮아보이는 착시가 생긴다.

추가적으로 여기에는 실제 시장에서 AI가 어떻게 활용되고, 어떤 방식으로 매출과 연결되는지가 빠져 있다. 데이터의 독점성이나 인프라 역량, 혹은 생태계 주도권 같은 요소들도 측정되지 않는다. 결국 이번 평가는 “연구개발 역량을 수치화한 결과”로 읽는 것이 가장 타당하다. 기업의 AI 경쟁력을 한눈에 보여주지만, 그것이 곧바로 사업성과나 시장 영향력을 대변하지는 못한다는 얘기다.

추가적으로 여기에는 실제 시장에서 AI가 어떻게 활용되고, 어떤 방식으로 매출과 연결되는지가 빠져 있다. 데이터의 독점성이나 인프라 역량, 혹은 생태계 주도권 같은 요소들도 측정되지 않는다. 결국 이번 평가는 “연구개발 역량을 수치화한 결과”로 읽는 것이 가장 타당하다. 기업의 AI 경쟁력을 한눈에 보여주지만, 그것이 곧바로 사업성과나 시장 영향력을 대변하지는 못한다는 얘기다.

예를 들어보면, 삼성전자를 600점 만점으로 하다보니 제조업에서 LG 155점, 현대차 30점은 사실상 레벨이 다른 스케일을 보여준다. LG는 일부 가전/배터리/AI연구원 중심으로 활동, 성과가 있지만 범위와 인력에서 차이가 나고, 현대차는 자율주행 등 일부 분야에 집중되어 있어 AI 연구 저변이 좁기 때문이다. 그렇다고 현대차보다 삼성전자의 AI 역량이 20배 높다고 이야기할 수는 없는 건데 말이다.

현재 지표에 추가를 해보자면

그렇다면 실제 기업의 AI 역량을 제대로 보려면 어떤 지표가 필요할까? 진짜 경쟁력을 보려면 사업화, 데이터, 인프라, 생태계까지 포함해야 된다고 생각한다. 즉, 기술적 역량(R&D)에 더해, 사업성과·자산·네트워크까지 고려하는 구조가 필요하다는 생각이다. 아래는 추가 지표에 대한 개인적인 견해이다.

(1) 사업화 지표

- AI 매출 비중: 전체 매출 대비 AI 관련 제품/서비스 기여도(예: MS Azure AI 매출, AWS AI 서비스 매출)

- AI 서비스 론칭 수: AI 기반 서비스/솔루션의 출시 및 유지 건수

- 고객 확보: AI 솔루션의 B2B 고객 수, 혹은 사용자 수

- 특허/논문 → 제품화 비율: 연구성과가 실제 제품·서비스로 연결된 정도

(2) 데이터 지표

- 데이터 자산 규모: 기업이 보유·접근 가능한 데이터셋의 크기(예: 영상, 의료, 금융 등)

- 데이터 독점성: 경쟁사 접근이 어려운 데이터(예: 네이버 검색 로그, 카카오톡 대화 로그, 삼성 헬스 데이터)

- 데이터 품질: 정제율, 라벨링 수준, 멀티모달 여부

- 데이터 활용도: 실제 모델 학습/서비스에 활용된 비율

→ 문제: 데이터는 기업 내부 자산이라서 외부 검증이나 정량화가 어렵다는 점

(3) 인프라 지표

- AI 전용 GPU/TPU 보유량: 자체 보유 연산 자원의 규모

- 클라우드/온프레미스 인프라 운영능력: AI PaaS 제공 여부, 대규모 분산 학습 가능 여부

- 모델 파운데이션 보유 여부: 자체 LLM, CV 모델, 멀티모달 모델

- 에너지/비용 효율성: AI 워크로드 대비 에너지 사용량, TCO

→ 문제: GPU 보유량 같은 건 추정 가능하지만, 효율성이나 실제 활용도까지는 공개되지 않는다.

(4) 생태계 지표

- 오픈소스 기여도: GitHub 스타·Fork 수, 주요 라이브러리 기여 내역

- 학회/컨소시엄 참여: AI Alliance, MLCommons 등 글로벌 컨소시엄 참여 정도

- 파트너십/투자: AI 스타트업 투자·인수 건수, 파트너십 수

- 인재 네트워크: 산학연 협력, 석·박사급 인재 영입 현황

→ 문제: 정량화 지표(스타 수, 투자 건수)는 가능하나, 네트워크 효과나 영향력은 질적 평가가 필요

새로운 지표를 적용해보니

이런 지표를 혼자서 정리를 할 수도 없을 뿐더러, 위에서 이야기한 바와 같이 상당수의 지표 요소들이 비공개 자료이기 때문에 정확할 수도 없다. 다만, 어떠한 결과가 나오는지 궁금해서 AI를 통해 시뮬레이션을 돌려보았다. '시뮬레이션'이라는 단어를 쓰는 만큼 정확한 결과가 아니라는 점을 분명히 한다.

이번 시뮬레이션은 R&D 점수는 CEO 스코어 자료를 기본으로 했다. 다만, 업종별로 상이함을 감안하여 업종별 1위를 100점으로 하고 상대점수를 매겼다. 다만, 공개 자료가 부족한 금융사와 스타트업에 대해서는 조금 다른 룰을 적용하였으니 이점을 참고하기 바란다. AI 시뮬레이션의 결과는 아래와 같다.

시뮬레이션이긴 하지만, 몇 가지 흥미로운 점이 보인다.

- 삼성전자의 압도적 우위: 제조업에서는 사실상 다른 기업과 비교 불가한 레벨

- 플랫폼 기업의 데이터 독점: 네이버가 학술+데이터 두 마리 토끼를 잡으며 확실한 우위

- 통신사의 인프라 경쟁: KT는 GPU 투자와 B2B AI 매출로 앞섰고, SKT는 생태계(얼라이언스)에서 강점

- 스타트업의 빠른 성장: 업스테이지와 뤼튼처럼 규모는 작지만 특화된 영역에서 의미 있는 점수를 기록

즉, R&D 절대 강자 vs 특화·사업화 강자라는 이중 구도가 국내 AI 사업의 모습이라는 점을 알 수 있다.

왜 이런 지표화가 중요한가

왜 이런 지표화가 중요한가

AI는 더 이상 연구실 안의 기술이 아니다. 특허와 논문을 넘어, 데이터·인프라·생태계와 같은 요소가 기업의 미래 성장을 결정한다. 따라서 기업의 AI 역량을 지표화하고 이를 분석하는 일은 단순히 순위를 매기기 위한 게 아니다.

이 과정은 기업의 전략적 방향성을 확인하고, 투자자가 기업 가치를 해석하는 기준을 마련하는 작업이다. 더 나아가 이런 데이터가 공개적으로 쌓일수록, 기업 가치를 객관적으로 측정하려는 시도로 이어진다. 이는 기술력만이 아니라 사업성과·지속가능성까지 함께 평가하는 새로운 기준이 될 수 있다.

결국, 우리가 AI 경쟁력을 어떻게 측정하느냐가 곧 기업의 미래를 어떻게 바라보는가와 직결된다. 지금은 특허와 논문에 머무르지만, 앞으로는 더 넓고 현실적인 지표 체계가 필요하다. 그것이 한국 기업의 AI 경쟁력을 제대로 드러내고, 시장과 사회가 그 가치를 이해하게 만드는 출발점이 될 것이다.

* 참고로 이번에 AI를 통해 시뮬레이션 돌린 결과는 이곳의 가장 아래쪽에 올려두었으니, 궁금하신 분은 참고하기 바란다.

이 과정은 기업의 전략적 방향성을 확인하고, 투자자가 기업 가치를 해석하는 기준을 마련하는 작업이다. 더 나아가 이런 데이터가 공개적으로 쌓일수록, 기업 가치를 객관적으로 측정하려는 시도로 이어진다. 이는 기술력만이 아니라 사업성과·지속가능성까지 함께 평가하는 새로운 기준이 될 수 있다.

결국, 우리가 AI 경쟁력을 어떻게 측정하느냐가 곧 기업의 미래를 어떻게 바라보는가와 직결된다. 지금은 특허와 논문에 머무르지만, 앞으로는 더 넓고 현실적인 지표 체계가 필요하다. 그것이 한국 기업의 AI 경쟁력을 제대로 드러내고, 시장과 사회가 그 가치를 이해하게 만드는 출발점이 될 것이다.

* 참고로 이번에 AI를 통해 시뮬레이션 돌린 결과는 이곳의 가장 아래쪽에 올려두었으니, 궁금하신 분은 참고하기 바란다.

Comments List

글 잘 읽었습니다.

한 가지 수정할 게 있는데요.

Bingle Viewing이 아니라 Binge Viewing입니다.

그리고 고화질 DMB서비스도 프리로드된 단말기가 많지 않아

콘텐트 소비자가 직접 다운로드해야하다는 점은 걸림돌로 여겨집니다.

수정했습니다. 감사합니다.