미국의 최대 통신 기업인 버라이즌이 야후의 인터넷 검색과 뉴스, 이메일 등 포털 사업을 48억3000만 달러(약 5조5000억원)에 인수하기로 하였다.

이미 많은 언론 보도와 분석 보고서들이 쏟아져 나왔는데 대부분 버라이즌의 ‘탈통신’에 초점을 맞추고 있다. 하지만, 야후의 원커넥트(One Connect )전략에 감동을 하고 자체 개인화 기술 엔진인 C.O.R.E.를 마냥 부러워했던 과거 포털 기업 출신에게는 느껴지는 감회가 조금 달랐다. 개인적으로 이번 인수를 통해 느꼈던 몇가지 내용을 간략하게 공유를 해보도록 하겠다.

첫째, 포털 비즈니스의 몰락

‘인터넷 포털’ 이라는 단어는 야후에 의해 탄생되고 정의되었다고 해도 절대로 과언이 아니다. 1994년에 탄생한 야후는 다른 인터넷 기업의 롤모델이 되어 해외에서는 구글과 바이두, 국내에서는 네이버 등과 같은 거대 공룡 등의 초기 모델이 되었다. 약 20년 정도 이어진 포털 비스니스는 검색과 뉴스, 커뮤니티를 통해 트래픽을 만들어내고 이를 광고를 통해 수익화 시키는 구조로 이루어졌다.

조금 과장하여 이야기를 하자면 이번 인수는 이러한 포털 비즈니스 구조가 더 이상 유효하지 않음을 증명하고 있는 셈이다. 포털비즈니스의 근간이 되는 ‘웹검색’이 가장 위험하다. 스마트폰이 대중화되면서 사용자들이 앱(App)을 중심으로 온라인 서비스를 사용하면서 각각의 버티컬 모바일앱들에게 점유율을 빼앗기고 있다. 최대 검색 사이트인 구글마저 검색 광고 매출이 점점 줄어들고 있는데 이마케터(eMarketer) 보고서에 의하면 2016년에는 구글 전체 매출에서 검색 광고가 차지하는 비중은 64.2%로 추락할 전망이다.

뉴스는 페이스북에게 점차 시장을 내어주고 있으며 사용자를 연결시켜주는 것은 오래된 게시판이 아니라 모바일 인스턴트 메신저(MIM)과 SNS이다. 실제로 모바일 시대에 포털의 영향력은 수치적으로 감소하고 있으며 젊은 층에서 더욱 뚜렷하게 나타난다. 정보통신정책연구원에서 발간한 ‘2016년 미디 어통계 수첩’ 보고서에 의하면 모바일에서 포털앱을 이용하는 비중이 전체 평균 14.7%인데 비해 18세~24세는 11.5%에 불과하다고 한다.

둘째, '의미있는 2위'는 없는 시장

야후는 인터넷 시장 초기에 시장을 지배하던 제왕이었다. 디렉토리 구조를 기반으로 한 검색과 오픈 마켓, 생활 정보 사이트 등을 최초로 선보였던 혁신의 아이콘이기도 했다. 하지만, 검색은 구글에게 오픈 마켓은 이베이에게 생활 정보는 크레이그리스트에게 1위 자리를 내주었다. ‘한때 1위’를 했던 야후가 2위로 내려앉아 버린 것이다.

전통 산업에서는 특정 카테고리의 3위 사업자까지가 유효한 의미를 갖는다. 그런데, 인터넷 산업에서는 2위 기업 조차도 의미가 없는 승자독식의 형태를 갖는다. 모바일 시대에서는 더욱 더 심화된다. 와이즈앱이 발표한 보고서에 의하면 국내 사용자들의 톱100위 앱에서 네이버 15개, SK 11개, 카카오 10개, 구글 9개, 삼성 8개씩을 차지하고 있었다. 포털, 통신사, MIM, OS 사업자, 제조사 등의 각 분야에서의 1위 사업자들이 거의 독식을 하는 구조이다.

야후와 마찬가지로 ‘한때 1위’를 했던 다음이 카카오에 인수된 것도 비슷한 맥락이라고 할 수 있다. 인터넷 산업에서 2위는 큰 의미가 없다는 사실은 이번 인수 금액에서도 확인할 수가 있다. 일반적으로 야후의 경쟁사라고 할 수 있는 구글(정확히는 '알파벳’)의 시가 총액은 약 5300억 달러이다. 이번 인수 금액의 약 110배 정도가 되는 규모이다.

셋째, 폐쇄형 플랫폼의 한계

웹 2.0 시대가 열리면서 모두가 개방과 공유를 강조했고 플랫폼을 이야기 했다. 순수 인터넷 기업인 야후도 누구보다 흐름을 잘 감지했고 실행에 옮겼다. 야후가 만들어낸 서비스들을 모두 API 형태로 만들었다. 그런데, 관련 홈페이지인 https://developer.yahoo.com/ 에 가면 내용이나 완성도가 매우 미비하다. 날씨와 지도정도가 서비스 API의 전부이며 이마저도 상용 서비스에는 사용할 수 없는 수준이다.

이는 야후가 만들어낸 API가 제휴 사업 위주로 만들어졌고 운영되었기 때문이다. 콘텐츠와 서비스가 중요해지면서 제조사와 통신사 등과 같은 대형 기업들도 자체 서비스를 가지고 싶어 했다. 가치사슬 안에서 자신이 제어할 수 있는 헤게모니를 이용해 다양한 서비스들을 만들기 시작했다. 보유하고 있는 콘텐츠가 없으니 제휴 대상자가 필요했고 여러 기업들과 계약을 하는 것보다는 대형 포털과 한번에 해결하기를 원했다. 더구나 글로벌 서비스를 지향하고 구글과는 다른 콘텐츠를 보여주려다 보니 야후를 제외하고는 대안이 없었다.

많은 사업자들이 야후에게 폐쇄형 API를 제안했는데 이는 매출이 필요한 야후에게는 달콤한 유혹이었다. 하지만, 제조사와 통신사들은 인터넷 사업에 대한 이해가 낮았고 사용자들에게는 외면을 받았다. 야후가 작은 매출에 연연하지 않고 개방형 생태계를 만들려고 노력을 했더라면 대세는 바뀌지 않았을지라도 '인수 금액이 높다’라는 비판을 받지는 않았을 것이다.

버라이즌이 ‘한때 1위’였던 야후를 통해 무슨 사업을 펼칠 것인지는 아직은 알 수가 없다. 많은 전문가들은 미디어 사업이나 개인화된 광고 사업을 강화할 것이라고 예측을 하고 일부는 긍정적인 전망을 하고 있다. 하지만, 개인적으로는 위에서 이야기한 야후의 한계 때문에 어떠한 사업을 하더라도 '그 전망이 밝지 않다’고 보고 있다. 모바일과 SNS의 시대에 야후가 가지고 있는 자산은 버라이즌의 기대만큼 매력적이지 못할 것이다.

* 이 글은 제가 지디넷에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

모바일 컨텐츠 이야기

모바일 왕국을 꿈꾸며!!! mobizen@mobizen.pe.kr

486 Entries : Results for app

127 Comments : Results for app

15 Trackbacks : Results for app

- 모바일 컨텐츠 및 서비스 리뷰를 주 2회 진행합니다.

- "New digitalism for LifeHolic"은 서비스 리뷰 및 IT Trend와 관련된 Posting을 중심으로 운영되어 왔...

- 모바일 브라우저 시장 더 이상의 스티커 장사는 어렵다

- Windows Mobile용 Webkit 드디어 Webkit 이 Apple의 iPhone, Nokia 의 N시리즈 그리고 Google의 안드로...

- 다양한 분들의 생각을 듣는다는 것은 언제나 즐거운 일.

- 어제 제6차 MobileWebAppsCamp에 다녀왔습니다. 보다 섬세한 후기는 mobizen님의 글을 참조하시면 되겠...

- 생각의 틀 깨기

- 오늘 제6차 MobileWebAppsCamp에 참가했습니다. 각 세션의 제목들은 홈페이지에서 찾아 볼 수 있고, 또...

- 오리™의 놀이동산님의 모바일 테마글

- mobizen님의 MobileWebApps Camp 후기를 읽고 거기에 댓글을 달다가 너무 길어져서 아예 여기로 옮겨 ...

- Hybrid Application?

- 모바일 웹 준비를 하면서...참 많은 어려움에 닥치게 된다.. 일반적으로... 뉴스 검색, 단순 키워드 검...

- 마이크의 생각

- Web App이 Native App을 완벽히 대체하기는 어려울 거라는 의견…Performance, Offline Mode, Findabili...

- 브랜디드 어플리케이션(Branded Application)에 주목하라

- 아이폰이 국내 출시 한달만에 20만대가 팔려나가면서 거센 돌풍을 불러 일으키고 있다. 아이폰의 이러...

- 스티븐의 생각

- RT hongss님: 모바일 컨텐츠 이야기 - 주목해야 할 Mobile Payment, In-App Payments http://mobizen.p...

- 조엘의 생각

- iPhone Economics과 App Store의 BM http://tinyurl.com/2a69zqr (by mobizen)

- T스토어 첫돌 축하!!

- 자… 다들 마음속으로 손뼉 치며 불러주세요! Happy Birthday! “첫돌 축하합니다~ 첫돌 축하합니다~ T스...

- 민이대디의 생각

- Mobile Web을 넘어선 iPhone App Traffic - 일반 Smart Phone사용자들의 주기적인 Mobile App 다운로드...

- App을 제작할 때 고려할 것은 아이폰 뿐만인가?

- 최근에 개인 프로젝트로 몇 명이서 아이폰 어플리케이션을 완성해서 이번에 출시를 앞두고 있습니다. ...

- 꿈쏭의 생각

- Android 사용자들의 Mobile App 사용 행태 - 상위 Top10의 App에 사용 시간의 43%가 할애될 만큼 극소...

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

기록을 경신하는 모바일 쇼핑 거래액

통계청은 월말과 분기 말이 지나면 다양한 수치를 정리해서 ‘온라인 쇼핑 동향’을 하고 있다. 국가 기관의 신뢰성 있는 보고서인 만큼 발표가 될 때마다 다수의 언론사가 인용을 하면서 이슈가 된다. 최근의 화두는 당연히 ‘모바일 쇼핑’이다. 2013년 1월부터는 PC와 모바일로 구분해서 발표하고 있는데 눈에 띄게 빠른 성장을 보이기 때문이다.

지난 7월 4일에 발표된 2016년 5월 자료를 살펴보자. 전체 5조 1783억 원의 온라인 쇼핑 거래액 중에서 2조 6967억 원이 모바일을 통해 이루어졌다. 이는 52.1%의 비중으로 지금까지 기록 중 최고치이다.

이번 자료가 공개되자 역시나 많은 언론사가 인용 기사를 내놓았다. 모두가 모바일 쇼핑의 성장을 강조했으며 ‘Mobile First’를 넘어 ‘Mobile Only’ 시대가 도래했다는 평도 있었다. 통계청의 자료는 분명히 문제가 없지만 우리는 ‘모바일 쇼핑’을 단순하게 정의할 수 없는 복잡한 시대에 살고 있음을 이해해야 한다.

모바일 쇼핑과 크로스 디바이스

통계청의 자료에서 이야기하는 ‘모바일 거래액’은 모바일 기기를 통해 ‘결제’가 이루어진 규모와 비중이다. 이러한 집계 방법은 하나의 디바이스에서 사용자들이 탐색과 구입까지 모두 이루어졌던 과거에는 문제가 없었다. 하지만, 다양한 디바이스를 통해 일련의 구매 과정이 복합적으로 이루어지는 크로스 디바이스 시대에서는 다소 오해의 여지가 있다.

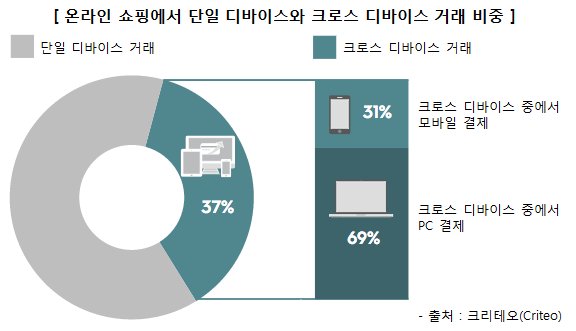

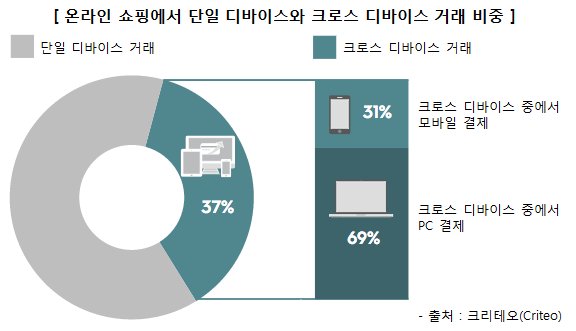

이해를 돕기 위해 광고 회사 크리테오가 발표한 ‘2015년 4분기 모바일 커머스 리포트(The Q4 2015 State of Mobile Commerce Report)’를 살펴보자. 해당 보고서에 의하면 단일 기기에서 모든 거래가 이루어진 비중은 39%에 불과했고, 나머지 61%는 크로스 디바이스를 통해 이루어졌다.

한국은 크로스 디바이스 이용이 가장 활발한 시장

크리테오의 다른 보고서에 의하면 한국은 크로스 디바이스 이용이 가장 활발한 시장이다. 전체 전자상거래 중에서 크로스 디바이스를 통해 이루어진 비중이 63%로 2, 3위를 차지한 브라질, 이탈리아에 비해 월등히 높다.

다만, 결제가 이루어지는 기기가 스마트폰 67%로 모바일 비중이 높았다. 앞에서 이야기한 통계청 자료처럼 ‘모바일 쇼핑’이 높게 나타나는 이유가 된다. 이렇게 모바일 결제 비중이 유난히 높은 이유는 3가지 정도로 이야기할 수 있다.

첫째는 스마트폰 보급률이 유난히 높은 시장으로서 웹보다 훨씬 편리한 사용성을 제공하는 앱의 충성도가 높기 때문이다. 둘째는 공인인증서와 보안 모듈 등과 같은 액티브 엑스를 지저분하게 설치하는 PC와 달리 간편 결제로 간단하게 구매할 수 있기 때문이다. 셋째는 온라인 커머스 기업들이 모바일 매출을 주요 KPI로 설정하면서 할인 이벤트나 쿠폰 등을 모바일 중심으로 집행하기 때문이다.

1회 구매에 11번 정도 기기 교환

이 글을 읽은 분 중에 상당수(특히 남성들)는 무슨 소리냐고 자료가 잘못된 것 같다고 하는 분도 있을지 모른다. 스스로도 검색과 가격비교, 구매가 한꺼번에 하나의 기기로 하는 편이기도 하다. 그러나, 관련한 시장 조사와 FGD 등을 통해서 일반인들의 쇼핑 행태가 매우 복잡하게 흐른다는 것을 확인할 수 있었다.

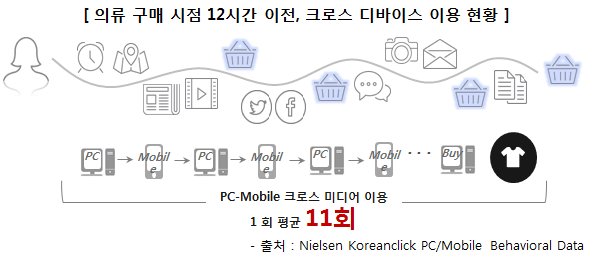

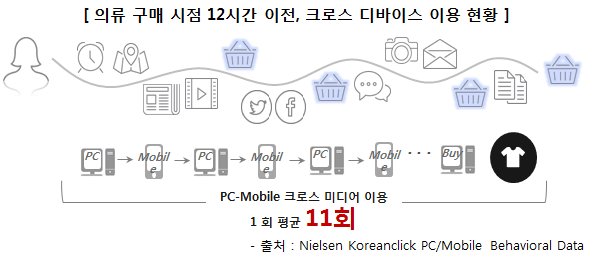

이러한 사용 행태를 수치적으로 보여주는 좋은 보고서가 있다. 닐슨 코리안클릭에서 의류 구매를 하는 사용자들의 흐름(Shopping Journey)을 조사해서 뉴스레터로 공개하였다. 해당 보고서에 의하면 사용자는 1개의 의류를 구매하기 위해서 평균 11회의 디바이스 교체를 한다.

사용자들은 다양한 기기를 보유하면서 상황과 맥락에 가장 적합한 디바이스를 선택하여 사용하는 것이다. 예를 들면, 정보 검색은 PC 위주였으며 결제와 SNS는 모바일을 주로 이용한다. 포탈을 통해 유입된 사용자는 PC를 중심으로 사용하고 앱(App)을 통해 진입한 사용자는 모바일의 사용 비중이 높다.

디바이스보다 중요한 것은 사용자 경험

분명히 디바이스가 사용자를 정의하고 시장을 이해하는 데 중요한 시절이 있었다. 모바일에서 구매하는 상품의 주요 카테고리와 PC는 서로 구분이 되었고 모바일에서 구입하는 가격의 심리적인 마지 노선은 PC보다 낮았다. 하지만, 크로스 디바이스 이용이 일반화되면서 상황이 변했다.

수억 원의 마케팅 비용을 쏟아부으면서 모바일 거래액만을 높이는 것은 주주들에게 보여주기 위한 것일 뿐 서비스와 실질적인 매출 면에서 큰 의미가 없다. 중요한 것은 다양한 기기에서 끊김 없는 사용자 경험을 제공하고 이를 분석하는 능력이다.

이제는 ‘Mobile Only’라는 구호마저 식상하고 늦은 느낌이 든다. 사용자들은 이미 모바일을 넘어 크로스 디바이스 시대로 옮겨가고 있다.

* 이 글은 제가 허브줌에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

통계청은 월말과 분기 말이 지나면 다양한 수치를 정리해서 ‘온라인 쇼핑 동향’을 하고 있다. 국가 기관의 신뢰성 있는 보고서인 만큼 발표가 될 때마다 다수의 언론사가 인용을 하면서 이슈가 된다. 최근의 화두는 당연히 ‘모바일 쇼핑’이다. 2013년 1월부터는 PC와 모바일로 구분해서 발표하고 있는데 눈에 띄게 빠른 성장을 보이기 때문이다.

지난 7월 4일에 발표된 2016년 5월 자료를 살펴보자. 전체 5조 1783억 원의 온라인 쇼핑 거래액 중에서 2조 6967억 원이 모바일을 통해 이루어졌다. 이는 52.1%의 비중으로 지금까지 기록 중 최고치이다.

이번 자료가 공개되자 역시나 많은 언론사가 인용 기사를 내놓았다. 모두가 모바일 쇼핑의 성장을 강조했으며 ‘Mobile First’를 넘어 ‘Mobile Only’ 시대가 도래했다는 평도 있었다. 통계청의 자료는 분명히 문제가 없지만 우리는 ‘모바일 쇼핑’을 단순하게 정의할 수 없는 복잡한 시대에 살고 있음을 이해해야 한다.

모바일 쇼핑과 크로스 디바이스

통계청의 자료에서 이야기하는 ‘모바일 거래액’은 모바일 기기를 통해 ‘결제’가 이루어진 규모와 비중이다. 이러한 집계 방법은 하나의 디바이스에서 사용자들이 탐색과 구입까지 모두 이루어졌던 과거에는 문제가 없었다. 하지만, 다양한 디바이스를 통해 일련의 구매 과정이 복합적으로 이루어지는 크로스 디바이스 시대에서는 다소 오해의 여지가 있다.

이해를 돕기 위해 광고 회사 크리테오가 발표한 ‘2015년 4분기 모바일 커머스 리포트(The Q4 2015 State of Mobile Commerce Report)’를 살펴보자. 해당 보고서에 의하면 단일 기기에서 모든 거래가 이루어진 비중은 39%에 불과했고, 나머지 61%는 크로스 디바이스를 통해 이루어졌다.

한국은 크로스 디바이스 이용이 가장 활발한 시장

크리테오의 다른 보고서에 의하면 한국은 크로스 디바이스 이용이 가장 활발한 시장이다. 전체 전자상거래 중에서 크로스 디바이스를 통해 이루어진 비중이 63%로 2, 3위를 차지한 브라질, 이탈리아에 비해 월등히 높다.

다만, 결제가 이루어지는 기기가 스마트폰 67%로 모바일 비중이 높았다. 앞에서 이야기한 통계청 자료처럼 ‘모바일 쇼핑’이 높게 나타나는 이유가 된다. 이렇게 모바일 결제 비중이 유난히 높은 이유는 3가지 정도로 이야기할 수 있다.

첫째는 스마트폰 보급률이 유난히 높은 시장으로서 웹보다 훨씬 편리한 사용성을 제공하는 앱의 충성도가 높기 때문이다. 둘째는 공인인증서와 보안 모듈 등과 같은 액티브 엑스를 지저분하게 설치하는 PC와 달리 간편 결제로 간단하게 구매할 수 있기 때문이다. 셋째는 온라인 커머스 기업들이 모바일 매출을 주요 KPI로 설정하면서 할인 이벤트나 쿠폰 등을 모바일 중심으로 집행하기 때문이다.

1회 구매에 11번 정도 기기 교환

이 글을 읽은 분 중에 상당수(특히 남성들)는 무슨 소리냐고 자료가 잘못된 것 같다고 하는 분도 있을지 모른다. 스스로도 검색과 가격비교, 구매가 한꺼번에 하나의 기기로 하는 편이기도 하다. 그러나, 관련한 시장 조사와 FGD 등을 통해서 일반인들의 쇼핑 행태가 매우 복잡하게 흐른다는 것을 확인할 수 있었다.

이러한 사용 행태를 수치적으로 보여주는 좋은 보고서가 있다. 닐슨 코리안클릭에서 의류 구매를 하는 사용자들의 흐름(Shopping Journey)을 조사해서 뉴스레터로 공개하였다. 해당 보고서에 의하면 사용자는 1개의 의류를 구매하기 위해서 평균 11회의 디바이스 교체를 한다.

사용자들은 다양한 기기를 보유하면서 상황과 맥락에 가장 적합한 디바이스를 선택하여 사용하는 것이다. 예를 들면, 정보 검색은 PC 위주였으며 결제와 SNS는 모바일을 주로 이용한다. 포탈을 통해 유입된 사용자는 PC를 중심으로 사용하고 앱(App)을 통해 진입한 사용자는 모바일의 사용 비중이 높다.

디바이스보다 중요한 것은 사용자 경험

분명히 디바이스가 사용자를 정의하고 시장을 이해하는 데 중요한 시절이 있었다. 모바일에서 구매하는 상품의 주요 카테고리와 PC는 서로 구분이 되었고 모바일에서 구입하는 가격의 심리적인 마지 노선은 PC보다 낮았다. 하지만, 크로스 디바이스 이용이 일반화되면서 상황이 변했다.

수억 원의 마케팅 비용을 쏟아부으면서 모바일 거래액만을 높이는 것은 주주들에게 보여주기 위한 것일 뿐 서비스와 실질적인 매출 면에서 큰 의미가 없다. 중요한 것은 다양한 기기에서 끊김 없는 사용자 경험을 제공하고 이를 분석하는 능력이다.

이제는 ‘Mobile Only’라는 구호마저 식상하고 늦은 느낌이 든다. 사용자들은 이미 모바일을 넘어 크로스 디바이스 시대로 옮겨가고 있다.

* 이 글은 제가 허브줌에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

EMS의 등장

1970~80년대 미국의 전자 업체들은 일본의 전자 업체들의 공습으로 경쟁력을 급속히 잃어갔다. 공장을 매각하거나 사업에서 아예 철수하는 사례가 속출하던 시대였다. 당시 전자 제품의 생산에서는 일본이 미국을 완전히 넘어선 상태였다. 일본 기업에 무참히 당하고 있던 미국의 전자 업체들은 1990년대에 들어서면서 제품의 개발과 설계, 디자인 혁신에 주력하게 된다. 기업은 소규모팀이 본질에 집중하게 되고 나머지 업무는 모두 위탁을 하게 되면서 효율을 극대화하게 된 것이다.

이렇게 등장한 비즈니스 모델이 EMS(Electronics Manufacturing Services) 이다. EMS는 제품의 설계, 제조, 물류 등에 이르는 전 과정을 외부에 맡겨 조달하는 것을 말하며, 미국 기업들이 적극 도입을 하면서 제조 단가는 낮아지고 경쟁력을 확보하는 기회가 되었다. 이로 인해, 솔렉트론, SCI, 플렉트로닉스, 셀레스티카 등과 같은 대형 EMS 기업이 탄생하기도 하였다.

중국 EMS 기업의 부상

EMS의 핵심 경쟁력 중에 하나는 ‘가격’이다. 이렇다보니 중국 EMS 기업들이 급부상하는 것은 당연한 귀결이 된다. 좀 더 정확히 이야기하자면 중국의 저렴한 인건비와 대만의 기술력이 만나서 시너지를 만들어내고 있다. 중국과 대만 정부의 적극적인 지원도 한 몫을 단단히 하고 있다. 일본 기업을 이기기 위해 만들어진 EMS가 다시 중국 기업에 날개를 달아주고 있는 셈이다.

EMS의 대표주자는 누가 뭐라고 해도 ‘폭스콘’이다. 대만 제조업체인 폭스콘은 금형 설계에 관해서 높은 기술력을 가지고 있으며 중국에도 진출하여 낮은 단가로 제조가 가능하다. 우리에게는 애플 제품을 외주로 생산해내는 단순한 기업으로만 알려져 있지만 마이크로소프트의 엑스박스, 소니의 플레이스테이션, 닌텐도의 위 등이 모두 폭스콘에서 만들어진다.

실제로 폭스콘은 전세계 EMS 시장의 절반 가량을 독식하고 있는 업체이다. 구글, 노키아, 아마존, 에이서, 도시바, 블랙베리, 델, HP 등의 완제품은 물론이고 단순 부품에서부터 메인보드와 같은 정밀 부품까지 손에 닿지 않는 영역이 없다. 폭스콘의 지난해 매출은 140조원이다.

샤오미의 비밀도 EMS

중국의 EMS 기업이 성장을 하고 기술 노하우가 축적되면서 자연스럽게 중국 하드웨어가 발전하게 된다. 대표적인 선두주자가 최근에 화제를 몰고 다니는 샤오미(Xiaomi)이다. 2011년에 처음으로 ‘Mi-1’ 스마트폰을 발표한 샤오미는 당시에만 해도 ‘애플 짝퉁’ 정도로 회자되던 볼품없는 회사였다.

하지만, 불과 4년만에 중국 시장 1위, 세계 시장 3위 스마트폰 제조사로 등극하였다. 스마트폰 외에도 다양한 홈 기기와 액세서리를 내놓으며 무시할 수 없는 강자로 자리잡았다. 샤오미가 이렇게 짧은 기간 동안 다양한 기기들을 저렴한 가격에 내놓을 수 있었던 것도 EMS 덕분이다.

샤오미는 제품을 생산할 제조라인과 능력을 가지고 있지 않았다. 제품 설계와 함께 소프트웨어 개발에 강점을 가지고 있는 기업이다. 샤오미를 도와주는 것은 폭스콘과 잉화다(Inventec Appliances Corporation)라는 회사로 모두 EMS의 능력자들이다. 샤오미는 EMS를 통해 경쟁사 대비 제조 원가가 5~10% 절감되는 것으로 알려져 있다. 폭스콘의 경우는 단순 EMS를 넘어서 공동 설계까지 하고 있다.

크라우드 펀딩과 EMS의 만남

실리콘밸리의 젋은 청년들(대부분 백인이고 간혹 중국인이 끼어있다)이 아이디어만 가지고 간단하게 시제품을 만들어낸다. 화려한 소개 동영상과 함께 킥스타터나 인기고고 등에서 크라우드 펀딩을 개시한다. 제품에 관심을 가진 이들이 조금씩 모이게 되고 목표 자금을 만들어 낸다.

그 이후에는 모금된 자금을 가지고 중국 EMS 기업에게 양산 주문을 한다. EMS 개념 그대로 제품의 제조, 생산, 포장, 배송, A/S 까지 모두 처리해 주기 때문에 신경쓸게 그다지 많지 않다. 북미의 젊은이들이 아이디어를 만들어 내고 중국에서는 이 돈을 받아서 제품을 찍어내는 것이다.

말그대로 크라우드 펀딩과 중국 EMS의 콜라보(Collabo)이다. 실제로 킥스타터에 들어가보면 중국 EMS에 대한 소개문이나 주문하는 방법에 대한 안내를 흔하게 볼 수 있다. 대형 하드웨어 기업들이 폭스콘을 탄생시켰다면 크라우드 펀딩은 ‘심천(深圳)’으로 대변되는 소형 EMS 기업들과 함께 성장하고 있는 것이다.

맺는말

아직까지 우리에게 ‘중국’이라는 나라에 대한 선입견이 존재한다. 문화적으로는 무섭지만 IT에서는 우리보다 한수 아래라는 생각을 가지고 있다. 하지만, 오래된 제조 기술의 노하우와 저렴한 인건비, 그리고 정교하고 빠른 프로세스를 기반으로 한 EMS는 하드웨어 기업에게는 없어서는 안될 존재이며 무시할 수가 없다.

하루가 멀다하고 새로운 IoT와 웨어러블 기기가 나오는 최근의 상황을 생각해보면 중국의 저력을 다시 한번 느낄 수 있을 것이다. 이번 기회를 통해서 중국 하드웨어 기업들의 기반과 이를 받혀주는 EMS에 대해 조금이나마 이해가 되었으면 하는 바람이다.

* 이 글은 제가 허브줌에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

1970~80년대 미국의 전자 업체들은 일본의 전자 업체들의 공습으로 경쟁력을 급속히 잃어갔다. 공장을 매각하거나 사업에서 아예 철수하는 사례가 속출하던 시대였다. 당시 전자 제품의 생산에서는 일본이 미국을 완전히 넘어선 상태였다. 일본 기업에 무참히 당하고 있던 미국의 전자 업체들은 1990년대에 들어서면서 제품의 개발과 설계, 디자인 혁신에 주력하게 된다. 기업은 소규모팀이 본질에 집중하게 되고 나머지 업무는 모두 위탁을 하게 되면서 효율을 극대화하게 된 것이다.

이렇게 등장한 비즈니스 모델이 EMS(Electronics Manufacturing Services) 이다. EMS는 제품의 설계, 제조, 물류 등에 이르는 전 과정을 외부에 맡겨 조달하는 것을 말하며, 미국 기업들이 적극 도입을 하면서 제조 단가는 낮아지고 경쟁력을 확보하는 기회가 되었다. 이로 인해, 솔렉트론, SCI, 플렉트로닉스, 셀레스티카 등과 같은 대형 EMS 기업이 탄생하기도 하였다.

중국 EMS 기업의 부상

EMS의 핵심 경쟁력 중에 하나는 ‘가격’이다. 이렇다보니 중국 EMS 기업들이 급부상하는 것은 당연한 귀결이 된다. 좀 더 정확히 이야기하자면 중국의 저렴한 인건비와 대만의 기술력이 만나서 시너지를 만들어내고 있다. 중국과 대만 정부의 적극적인 지원도 한 몫을 단단히 하고 있다. 일본 기업을 이기기 위해 만들어진 EMS가 다시 중국 기업에 날개를 달아주고 있는 셈이다.

EMS의 대표주자는 누가 뭐라고 해도 ‘폭스콘’이다. 대만 제조업체인 폭스콘은 금형 설계에 관해서 높은 기술력을 가지고 있으며 중국에도 진출하여 낮은 단가로 제조가 가능하다. 우리에게는 애플 제품을 외주로 생산해내는 단순한 기업으로만 알려져 있지만 마이크로소프트의 엑스박스, 소니의 플레이스테이션, 닌텐도의 위 등이 모두 폭스콘에서 만들어진다.

실제로 폭스콘은 전세계 EMS 시장의 절반 가량을 독식하고 있는 업체이다. 구글, 노키아, 아마존, 에이서, 도시바, 블랙베리, 델, HP 등의 완제품은 물론이고 단순 부품에서부터 메인보드와 같은 정밀 부품까지 손에 닿지 않는 영역이 없다. 폭스콘의 지난해 매출은 140조원이다.

샤오미의 비밀도 EMS

중국의 EMS 기업이 성장을 하고 기술 노하우가 축적되면서 자연스럽게 중국 하드웨어가 발전하게 된다. 대표적인 선두주자가 최근에 화제를 몰고 다니는 샤오미(Xiaomi)이다. 2011년에 처음으로 ‘Mi-1’ 스마트폰을 발표한 샤오미는 당시에만 해도 ‘애플 짝퉁’ 정도로 회자되던 볼품없는 회사였다.

하지만, 불과 4년만에 중국 시장 1위, 세계 시장 3위 스마트폰 제조사로 등극하였다. 스마트폰 외에도 다양한 홈 기기와 액세서리를 내놓으며 무시할 수 없는 강자로 자리잡았다. 샤오미가 이렇게 짧은 기간 동안 다양한 기기들을 저렴한 가격에 내놓을 수 있었던 것도 EMS 덕분이다.

샤오미는 제품을 생산할 제조라인과 능력을 가지고 있지 않았다. 제품 설계와 함께 소프트웨어 개발에 강점을 가지고 있는 기업이다. 샤오미를 도와주는 것은 폭스콘과 잉화다(Inventec Appliances Corporation)라는 회사로 모두 EMS의 능력자들이다. 샤오미는 EMS를 통해 경쟁사 대비 제조 원가가 5~10% 절감되는 것으로 알려져 있다. 폭스콘의 경우는 단순 EMS를 넘어서 공동 설계까지 하고 있다.

크라우드 펀딩과 EMS의 만남

실리콘밸리의 젋은 청년들(대부분 백인이고 간혹 중국인이 끼어있다)이 아이디어만 가지고 간단하게 시제품을 만들어낸다. 화려한 소개 동영상과 함께 킥스타터나 인기고고 등에서 크라우드 펀딩을 개시한다. 제품에 관심을 가진 이들이 조금씩 모이게 되고 목표 자금을 만들어 낸다.

그 이후에는 모금된 자금을 가지고 중국 EMS 기업에게 양산 주문을 한다. EMS 개념 그대로 제품의 제조, 생산, 포장, 배송, A/S 까지 모두 처리해 주기 때문에 신경쓸게 그다지 많지 않다. 북미의 젊은이들이 아이디어를 만들어 내고 중국에서는 이 돈을 받아서 제품을 찍어내는 것이다.

말그대로 크라우드 펀딩과 중국 EMS의 콜라보(Collabo)이다. 실제로 킥스타터에 들어가보면 중국 EMS에 대한 소개문이나 주문하는 방법에 대한 안내를 흔하게 볼 수 있다. 대형 하드웨어 기업들이 폭스콘을 탄생시켰다면 크라우드 펀딩은 ‘심천(深圳)’으로 대변되는 소형 EMS 기업들과 함께 성장하고 있는 것이다.

맺는말

아직까지 우리에게 ‘중국’이라는 나라에 대한 선입견이 존재한다. 문화적으로는 무섭지만 IT에서는 우리보다 한수 아래라는 생각을 가지고 있다. 하지만, 오래된 제조 기술의 노하우와 저렴한 인건비, 그리고 정교하고 빠른 프로세스를 기반으로 한 EMS는 하드웨어 기업에게는 없어서는 안될 존재이며 무시할 수가 없다.

하루가 멀다하고 새로운 IoT와 웨어러블 기기가 나오는 최근의 상황을 생각해보면 중국의 저력을 다시 한번 느낄 수 있을 것이다. 이번 기회를 통해서 중국 하드웨어 기업들의 기반과 이를 받혀주는 EMS에 대해 조금이나마 이해가 되었으면 하는 바람이다.

* 이 글은 제가 허브줌에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

- Posted

- Filed under 모바일 일반

스마트폰 환경을 모바일앱이 지배하고 있다는 사실은 더 이상 신선한 뉴스가 아니다. 사용자들은 앱에 대한 높은 선호도를 보이고 있으며 그만큼 앱마켓의 이용행태를 이해하는 것은 중요하다. 2014년을 정리하는 보고서들이 보여주는 국내 앱마켓의 특징을 크게 다섯가지로 정리를 해보았다.

첫째, 여전히 큰 국내 앱마켓

대형 사업자들이 진입하고 소수의 스테디셀러들이 상위 랭크를 차지하면서 '앱마켓의 고착화'에 대한 이야기는 여러차례 해 왔다. 일부 공격적인 보고서들은 국내 사용자들이 새로운 앱에 대한 흥미를 잃었다며 '앱의 시대가 종말했다'는 결론을 도출하기도 했다. 하지만, 국내를 포함한 미국, 일본의 앱마켓의 성장세는 여전히 높은 것으로 조사되었다.

최근 발간된 앱애니의 보고서에 의하면 'App Store Superpowers' 라고 불리우는 상위 3개국의 앱마켓 매출의 합산이 나머지 국가들의 매출 합산액보다 크게 조사되었다. 다운로드 수는 전년대비 10% 성장을 했고, 매출은 70%나 늘었다. 한국무선인터넷산업연합회는 2014년 국내 앱마켓 규모를 3조 1천 860억원으로 추정하고 있어 2013년 2조 4천 335억원보다 크게 성장한 것으로 보인다.

둘째, 아직까지는 구글 플레이의 세상

전세계 앱마켓은 다운로드에서는 구글 플레이, 매출에서는 애플 앱스토어가 높은 모습을 보이고 있다. 앱애니의 보고서에 의하면 플레이 스토어가 앱스토어에 비해 60% 많은 다운로드 수를 보여주고 있다. 반면에 앱스토어의 매출이 70% 더 높은 것으로 알려져 있다.

이러한 현상은 안드로이드의 시장 지배력이 지나치게(?) 높은 국내에서는 통하지 않고 있다. 2013년도 자료를 살펴보면 구글 플레이가 전체의 49.1%인 1조 1천 941억원, 애플의 앱스토어가 30.5%인 7천431억원을 차지하고 있다. 아이폰의 시장 점유율을 감안하면 앱스토어가 선전하고 있긴 하지만 전체 규모면에서는 플레이스토어가 월등하다.

명시적인 수치가 집계되려면 조금 더 시간이 걸리겠지만 2014년도에도 크게 다르지 않은 상황이다. 2015년에도 구글 플레이의 지배력은 크겠지만 약간의 변화가 생길 가능성이 있다. 아이폰 6의 판매량이 증가하면서 앱스토어의 사용자가 자연스럽게 늘어나고 있기 때문이다. 한편, 통신사, 제조사, 포탈등이 자체 스토어를 제공하고 있으나 그 영향력은 매우 낮다.

셋째, 마케팅하기는 힘들어

앱마켓의 규모가 크고 서비스 사업자간의 경쟁이 치열한 만큼 자연스럽게 마케팅 비용은 올라가고 있다. 앱애니의 자료에 의하면 국내 앱 인스톨 비용은 글로벌 평균보다 57%가 높았다. 특히, 아이폰 사용자가 많지 않은 상황에서 iOS의 비용은 156%나 높은 상황이다.

이는 선진 시장인 미국이나 급성장하고 있는 중국과 비교하면 지나치게 높은 수치이다. 선진 시장 중에서 한국보다 높은 나라는 프랑스가 유일하다. 국내 앱마켓의 경쟁이 그만큼 치열하다는 것을 보여주는 대목이다. 참고로 위 수치들은 보고서의 그래프를 기반으로 추정한 것으로 정확하지 않음을 밝힌다.

이는 선진 시장인 미국이나 급성장하고 있는 중국과 비교하면 지나치게 높은 수치이다. 선진 시장 중에서 한국보다 높은 나라는 프랑스가 유일하다. 국내 앱마켓의 경쟁이 그만큼 치열하다는 것을 보여주는 대목이다. 참고로 위 수치들은 보고서의 그래프를 기반으로 추정한 것으로 정확하지 않음을 밝힌다.

네째, 남성은 게임과 지도, 여성은 음악과 쇼핑

모바일앱 다운로드는 76.8%의 비중을 차지하고 있는 게임이 월등하게 높다. 이는 국내만이 아닌 전세계 시장의 공통된 항목이다. 이를 제외하면 커뮤니케이션(45.4%), 음악(42.4%), 유틸리티(41.7%) 순으로 조사되고 있다. 카카오톡을 포함한 MIM의 영향력이 크고, 안정적인 망 덕분에 스트리밍 서비스가 발달되어 있는 현상을 그대로 반영하고 있는 것으로 해석된다.

성별 차이를 살펴보면 남성은 게임(79.1%), 지도(42.6%), 날씨(40.0%), 뉴스(38.5%) 모바일앱을 다운로드 받는 경우가 여성보다 많다. 여성의 경우는 음악(44.2%), 쇼핑(32.4%) 모바일앱을 상대적으로 많이 다운로드 받는 것으로 조사되었다.

성별 차이를 살펴보면 남성은 게임(79.1%), 지도(42.6%), 날씨(40.0%), 뉴스(38.5%) 모바일앱을 다운로드 받는 경우가 여성보다 많다. 여성의 경우는 음악(44.2%), 쇼핑(32.4%) 모바일앱을 상대적으로 많이 다운로드 받는 것으로 조사되었다.

다섯째, 저녁 7시에 가장 활발

사용자들이 앱을 많이 다운로드 받는 시간대는 나라마다 조금씩 다른 것으로 나타났다. 전세계 사용자들은 대부분 오후 5시부터 밤 11시 사이에 가장 앱이 많이 다운로드 받는다. 미국에서는 저녁 6시에 앱 다운로드 수가 최고조에 달했고, 중국은 8시, 인도는 10시에 가장 활발한 모습을 보여주고 있다.

국내 사용자들은 저녁 7시에 가장 활발히 다운로드를 받고 있었다. 학생들의 저녁 휴식 시간과 직장인들의 퇴근 시간이 영향을 준 것으로 해석된다. 소셜이나 배너 광고 등을 활용해 마케팅을 계획하고 있다면 이러한 시간적인 특징을 잘 활용할 필요가 있겠다.

국내 사용자들은 저녁 7시에 가장 활발히 다운로드를 받고 있었다. 학생들의 저녁 휴식 시간과 직장인들의 퇴근 시간이 영향을 준 것으로 해석된다. 소셜이나 배너 광고 등을 활용해 마케팅을 계획하고 있다면 이러한 시간적인 특징을 잘 활용할 필요가 있겠다.

첫째, 여전히 큰 국내 앱마켓

대형 사업자들이 진입하고 소수의 스테디셀러들이 상위 랭크를 차지하면서 '앱마켓의 고착화'에 대한 이야기는 여러차례 해 왔다. 일부 공격적인 보고서들은 국내 사용자들이 새로운 앱에 대한 흥미를 잃었다며 '앱의 시대가 종말했다'는 결론을 도출하기도 했다. 하지만, 국내를 포함한 미국, 일본의 앱마켓의 성장세는 여전히 높은 것으로 조사되었다.

최근 발간된 앱애니의 보고서에 의하면 'App Store Superpowers' 라고 불리우는 상위 3개국의 앱마켓 매출의 합산이 나머지 국가들의 매출 합산액보다 크게 조사되었다. 다운로드 수는 전년대비 10% 성장을 했고, 매출은 70%나 늘었다. 한국무선인터넷산업연합회는 2014년 국내 앱마켓 규모를 3조 1천 860억원으로 추정하고 있어 2013년 2조 4천 335억원보다 크게 성장한 것으로 보인다.

둘째, 아직까지는 구글 플레이의 세상

전세계 앱마켓은 다운로드에서는 구글 플레이, 매출에서는 애플 앱스토어가 높은 모습을 보이고 있다. 앱애니의 보고서에 의하면 플레이 스토어가 앱스토어에 비해 60% 많은 다운로드 수를 보여주고 있다. 반면에 앱스토어의 매출이 70% 더 높은 것으로 알려져 있다.

이러한 현상은 안드로이드의 시장 지배력이 지나치게(?) 높은 국내에서는 통하지 않고 있다. 2013년도 자료를 살펴보면 구글 플레이가 전체의 49.1%인 1조 1천 941억원, 애플의 앱스토어가 30.5%인 7천431억원을 차지하고 있다. 아이폰의 시장 점유율을 감안하면 앱스토어가 선전하고 있긴 하지만 전체 규모면에서는 플레이스토어가 월등하다.

명시적인 수치가 집계되려면 조금 더 시간이 걸리겠지만 2014년도에도 크게 다르지 않은 상황이다. 2015년에도 구글 플레이의 지배력은 크겠지만 약간의 변화가 생길 가능성이 있다. 아이폰 6의 판매량이 증가하면서 앱스토어의 사용자가 자연스럽게 늘어나고 있기 때문이다. 한편, 통신사, 제조사, 포탈등이 자체 스토어를 제공하고 있으나 그 영향력은 매우 낮다.

셋째, 마케팅하기는 힘들어

앱마켓의 규모가 크고 서비스 사업자간의 경쟁이 치열한 만큼 자연스럽게 마케팅 비용은 올라가고 있다. 앱애니의 자료에 의하면 국내 앱 인스톨 비용은 글로벌 평균보다 57%가 높았다. 특히, 아이폰 사용자가 많지 않은 상황에서 iOS의 비용은 156%나 높은 상황이다.

네째, 남성은 게임과 지도, 여성은 음악과 쇼핑

모바일앱 다운로드는 76.8%의 비중을 차지하고 있는 게임이 월등하게 높다. 이는 국내만이 아닌 전세계 시장의 공통된 항목이다. 이를 제외하면 커뮤니케이션(45.4%), 음악(42.4%), 유틸리티(41.7%) 순으로 조사되고 있다. 카카오톡을 포함한 MIM의 영향력이 크고, 안정적인 망 덕분에 스트리밍 서비스가 발달되어 있는 현상을 그대로 반영하고 있는 것으로 해석된다.

다섯째, 저녁 7시에 가장 활발

사용자들이 앱을 많이 다운로드 받는 시간대는 나라마다 조금씩 다른 것으로 나타났다. 전세계 사용자들은 대부분 오후 5시부터 밤 11시 사이에 가장 앱이 많이 다운로드 받는다. 미국에서는 저녁 6시에 앱 다운로드 수가 최고조에 달했고, 중국은 8시, 인도는 10시에 가장 활발한 모습을 보여주고 있다.

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

얼마전, 영국 일간지 가디언(Guardian)은 자사 트래픽 분석 보고서를 발표하였다. 해당 보고서에서는 '다크 트래픽(Dark Traffic)'이라는 다소 생소한 단어가 등장했다. 일부 보고서나 논문에서 스팸이나 파밍과 같이 악의적으로 전달된 링크를 클릭하면서 발생된 트래픽을 지칭할 때, '다크 트래픽'이라고 부르곤 했으나 일반적이라고 보기는 힘들었다. 그런데, 이번 보고서에서 사용된 의미는 그것과는 무척 달랐다.

가디언은 유입원을 알 수 없는 트래픽을 지칭하면서 '다크 트래픽'을 사용했다. 즉, 웹에서 사용 행태 분석을 위해 가장 기초적으로 사용한 리퍼러(Referrer)가 없는 트래픽을 말한 것이다. 가디언은 다크 트래픽이 점점 증가하고 있으며 모바일에서는 10~15%까지 차지하고 있다고 밝혔다. 최근의 인터넷 환경을 고려해보면 이런 다크 트래픽은 모바일앱을 통한 사이트 유입이고, 모바일 인스턴트 메신저(MIM)나 SNS가 대부분의 유입원이라는 것을 어렵지 않게 추정할 수 있다. 전문가들은 가디언의 다크 트래픽은 대부분 왓츠앱(Whatsapp)을 통해 유입되고 있는 것으로 보고 있다.

정도의 차이는 있겠지만 국내의 상황도 비슷하다. 모바일 트래픽의 상당 부분이 다크 트래픽에 해당하며 점점 증가하고 있는 중이다. 페이스북이나 트위터, 카카오톡 등과 같은 모바일앱을 통해 지인들과 웹링크(Web Link)를 공유하는게 매우 일반화되어 있기 때문이다. 이렇게 모바일앱을 통해 유입된 웹트래픽을 분석하기 어려운 것은 리퍼러만의 문제는 아니다. 지금까지 쿠키(Cookies)를 통해 고유한 사용자를 구분해내고 이용행태를 분석하는 것도 불가능해지고 있다.

애플은 IFAs(Identifiers for Advertising), 구글은 Android ID등과 같은 별도 기술을 제공하고 있기는 하지만 일반적이지도 않고 실제로 적용하는 것이 만만치 않은 일이다. 일부 광고 사업자들이 써드파티 쿠키를 만들어서 제공했지만 보안상의 이유로 플랫폼에서 막고 있는 상황이다. 사용 환경은 빠르게 변하고 있는데 당분간 해결할 수 없는 문제인 것이다. 그렇다면, 서비스 사업자들이 사용 행태 분석이 점점 어려워지는 이와 같은 상황을 어떻게 준비해야 하는지 가볍게 살펴보도록 하자.

첫째, 각 소셜서비스에서 공유되는 자사의 웹 링크에 대해 주도적으로 제어를 해야 한다. 이번 가디언 보고서를 본 '니먼저널리즘랩'의 조슈아 벤턴가 제시한 방법이 매우 실용적이면서 이해하기도 쉽다. 요즘은 모바일웹 페이지 하단에서 흔히 볼 수 있는 소셜 공유 버튼을 이용하는 것이다. 사용자들이 버튼을 눌러 공유를 할 때, 동일한 링크 주소를 주지 말고 소셜 서비스에 따라 파라미터값을 다르게 설정하라는 조언이다.

개인적으로 생각하기에는 이것만으로는 부족하다. 각 소셜 서비스에 적극적으로 참여하여 자사 웹링크를 제어를 해야 한다. 페이스북 공식 페이지, 트위터의 공식 계정, 카카오톡의 플러스 친구와 같은 채널들을 운영하면서 주요 콘텐츠를 노출하고 파라미터값이 설정된 링크를 사용하는 것이다. 이렇게 파라미터값이 설정된 링크를 노출시키는 것으로 정확한 집계를 할 수 있는 것은 결코 아니지만 대략적인 흐름을 파악하는데는 중요한 자료가 될 수 있다. 유입 지표 뿐만 아니라 각 소셜 서비스 사용자들의 반응을 직접적으로 살펴볼 수 있는 또 다른 장점도 가지고 있다.

둘째, 자사앱 안의 이용행태 분석을 보다 더 정밀하게 할 필요가 있다. 웹에서 사용되던 이용행태 분석 기술은 점차 효용성을 잃어가고 있다. 구체적인 집행 결과를 요구하는 광고 시스템이나 개인화로 중심이 되는 서비스 사업자들에게는 직격탄이 된다. 플랫폼 사업자들이 새로운 추적 방식을 개발하고 있기는 하지만 지금의 웹과 같이 표준화되고 자리잡기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다.

그렇다면, 서비스 사업자들은 외부앱에서 일어난 이용자들의 행태를 분석하는 것은 포기하더라도 자사앱 안에서 만큼은 정밀한 데이터를 쌓아야 한다. 여기서 말하는 '자사앱'은 독립적인 하나의 앱은 물론이고 패밀리앱을 호출할 때도 포함된다. 어떤 화면에서 어떤 필요를 가지고 어떤 앱을 호출했는지를 분석하고 서비스 운영에 반영해야 한다.

기본적인 측정 지표 또한 모바일앱에 최적화되어 있는 솔루션으로 교체해야 한다. 아직까지도 대부분의 웹사업자들은 모바일앱에서도 UV, PV를 기준으로 지표를 쌓고 있으며 이를 통해서 전략적인 의사 결정을 하고 있다. 여러 API를 호출하여 한 화면을 만들어 내고 'more' 버튼을 통해 다음 콘텐츠 리스트를 만들어 구성해 내는 모바일앱과는 애초에 맞지 않는 지표이다. 모바일앱 지표의 산업표준으로 거론되고 있는 LTV(Lifetime Value) 등과 같은 새로운 솔루션의 도입을 적극적으로 검토해야 한다.

셋째, 서비스를 운영하는 패러다임도 바꿔야 할 때가 왔다. 지금까지 사업자들은 서로 다른 스크린에서 활동하는 사용자를 구분하고 인식하는데 많은 시간을 할애해 왔다. 이를 통해 통일된 사용성을 제공하고 연속성 있게 콘텐츠를 소비하는 것에 초점을 둔 것이다. 하지만, 최근의 인터넷 사용 환경이 너무도 빠르게 변화하고 있다는 것을 인정해야 한다.

다크 트래픽은 단순하게 PC와 스마트폰 사이에서만 발생하는 현상이 아니다. 스마트워치나 구글 글래스 등과 같은 웨어러블 기기가 늘어나고 대중화된다면 소비하는 스크린은 증가하고 유입 트래픽의 종류는 다양해지게 된다. 이러한 환경 속에서 사용자가 서로 다른 기기를 통해 동일한 콘텐츠를 만나는 것을 선호하는지에 대해 깊게 생각해야 한다. 사용하는 기기의 종류와 목적, 처해진 환경, 사용자의 위치, 그리고 기분에 따라 가치 척도가 달라지고 필요한 콘텐츠는 바뀌지 않을까?

피상적으로 살펴본다면 다크 트래픽은 웹 사업자에게만 해당되는 문제이다. 하지만, 모바일앱 사업자들도 인터넷 환경이 변하고 있으며 소셜 서비스의 성장이 무섭게 빠르다는 사실을 간과해서는 안된다. 필요한 상세 요소는 다르겠지만 고객을 이해하는 것은 서비스 사업자에게 매우 중요한 일이기 때문이다. 위에서 언급한 단편적인 대응은 물론이고 표준화된 측정 방식의 필요성에 대해 모두가 한 목소리를 낼 필요가 있겠다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

가디언은 유입원을 알 수 없는 트래픽을 지칭하면서 '다크 트래픽'을 사용했다. 즉, 웹에서 사용 행태 분석을 위해 가장 기초적으로 사용한 리퍼러(Referrer)가 없는 트래픽을 말한 것이다. 가디언은 다크 트래픽이 점점 증가하고 있으며 모바일에서는 10~15%까지 차지하고 있다고 밝혔다. 최근의 인터넷 환경을 고려해보면 이런 다크 트래픽은 모바일앱을 통한 사이트 유입이고, 모바일 인스턴트 메신저(MIM)나 SNS가 대부분의 유입원이라는 것을 어렵지 않게 추정할 수 있다. 전문가들은 가디언의 다크 트래픽은 대부분 왓츠앱(Whatsapp)을 통해 유입되고 있는 것으로 보고 있다.

정도의 차이는 있겠지만 국내의 상황도 비슷하다. 모바일 트래픽의 상당 부분이 다크 트래픽에 해당하며 점점 증가하고 있는 중이다. 페이스북이나 트위터, 카카오톡 등과 같은 모바일앱을 통해 지인들과 웹링크(Web Link)를 공유하는게 매우 일반화되어 있기 때문이다. 이렇게 모바일앱을 통해 유입된 웹트래픽을 분석하기 어려운 것은 리퍼러만의 문제는 아니다. 지금까지 쿠키(Cookies)를 통해 고유한 사용자를 구분해내고 이용행태를 분석하는 것도 불가능해지고 있다.

애플은 IFAs(Identifiers for Advertising), 구글은 Android ID등과 같은 별도 기술을 제공하고 있기는 하지만 일반적이지도 않고 실제로 적용하는 것이 만만치 않은 일이다. 일부 광고 사업자들이 써드파티 쿠키를 만들어서 제공했지만 보안상의 이유로 플랫폼에서 막고 있는 상황이다. 사용 환경은 빠르게 변하고 있는데 당분간 해결할 수 없는 문제인 것이다. 그렇다면, 서비스 사업자들이 사용 행태 분석이 점점 어려워지는 이와 같은 상황을 어떻게 준비해야 하는지 가볍게 살펴보도록 하자.

첫째, 각 소셜서비스에서 공유되는 자사의 웹 링크에 대해 주도적으로 제어를 해야 한다. 이번 가디언 보고서를 본 '니먼저널리즘랩'의 조슈아 벤턴가 제시한 방법이 매우 실용적이면서 이해하기도 쉽다. 요즘은 모바일웹 페이지 하단에서 흔히 볼 수 있는 소셜 공유 버튼을 이용하는 것이다. 사용자들이 버튼을 눌러 공유를 할 때, 동일한 링크 주소를 주지 말고 소셜 서비스에 따라 파라미터값을 다르게 설정하라는 조언이다.

개인적으로 생각하기에는 이것만으로는 부족하다. 각 소셜 서비스에 적극적으로 참여하여 자사 웹링크를 제어를 해야 한다. 페이스북 공식 페이지, 트위터의 공식 계정, 카카오톡의 플러스 친구와 같은 채널들을 운영하면서 주요 콘텐츠를 노출하고 파라미터값이 설정된 링크를 사용하는 것이다. 이렇게 파라미터값이 설정된 링크를 노출시키는 것으로 정확한 집계를 할 수 있는 것은 결코 아니지만 대략적인 흐름을 파악하는데는 중요한 자료가 될 수 있다. 유입 지표 뿐만 아니라 각 소셜 서비스 사용자들의 반응을 직접적으로 살펴볼 수 있는 또 다른 장점도 가지고 있다.

둘째, 자사앱 안의 이용행태 분석을 보다 더 정밀하게 할 필요가 있다. 웹에서 사용되던 이용행태 분석 기술은 점차 효용성을 잃어가고 있다. 구체적인 집행 결과를 요구하는 광고 시스템이나 개인화로 중심이 되는 서비스 사업자들에게는 직격탄이 된다. 플랫폼 사업자들이 새로운 추적 방식을 개발하고 있기는 하지만 지금의 웹과 같이 표준화되고 자리잡기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다.

그렇다면, 서비스 사업자들은 외부앱에서 일어난 이용자들의 행태를 분석하는 것은 포기하더라도 자사앱 안에서 만큼은 정밀한 데이터를 쌓아야 한다. 여기서 말하는 '자사앱'은 독립적인 하나의 앱은 물론이고 패밀리앱을 호출할 때도 포함된다. 어떤 화면에서 어떤 필요를 가지고 어떤 앱을 호출했는지를 분석하고 서비스 운영에 반영해야 한다.

기본적인 측정 지표 또한 모바일앱에 최적화되어 있는 솔루션으로 교체해야 한다. 아직까지도 대부분의 웹사업자들은 모바일앱에서도 UV, PV를 기준으로 지표를 쌓고 있으며 이를 통해서 전략적인 의사 결정을 하고 있다. 여러 API를 호출하여 한 화면을 만들어 내고 'more' 버튼을 통해 다음 콘텐츠 리스트를 만들어 구성해 내는 모바일앱과는 애초에 맞지 않는 지표이다. 모바일앱 지표의 산업표준으로 거론되고 있는 LTV(Lifetime Value) 등과 같은 새로운 솔루션의 도입을 적극적으로 검토해야 한다.

셋째, 서비스를 운영하는 패러다임도 바꿔야 할 때가 왔다. 지금까지 사업자들은 서로 다른 스크린에서 활동하는 사용자를 구분하고 인식하는데 많은 시간을 할애해 왔다. 이를 통해 통일된 사용성을 제공하고 연속성 있게 콘텐츠를 소비하는 것에 초점을 둔 것이다. 하지만, 최근의 인터넷 사용 환경이 너무도 빠르게 변화하고 있다는 것을 인정해야 한다.

다크 트래픽은 단순하게 PC와 스마트폰 사이에서만 발생하는 현상이 아니다. 스마트워치나 구글 글래스 등과 같은 웨어러블 기기가 늘어나고 대중화된다면 소비하는 스크린은 증가하고 유입 트래픽의 종류는 다양해지게 된다. 이러한 환경 속에서 사용자가 서로 다른 기기를 통해 동일한 콘텐츠를 만나는 것을 선호하는지에 대해 깊게 생각해야 한다. 사용하는 기기의 종류와 목적, 처해진 환경, 사용자의 위치, 그리고 기분에 따라 가치 척도가 달라지고 필요한 콘텐츠는 바뀌지 않을까?

피상적으로 살펴본다면 다크 트래픽은 웹 사업자에게만 해당되는 문제이다. 하지만, 모바일앱 사업자들도 인터넷 환경이 변하고 있으며 소셜 서비스의 성장이 무섭게 빠르다는 사실을 간과해서는 안된다. 필요한 상세 요소는 다르겠지만 고객을 이해하는 것은 서비스 사업자에게 매우 중요한 일이기 때문이다. 위에서 언급한 단편적인 대응은 물론이고 표준화된 측정 방식의 필요성에 대해 모두가 한 목소리를 낼 필요가 있겠다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

- Posted

- Filed under 모바일 일반

MIM의 무한 성장

카카오톡, 라인, WhatsApp, Snapchat, WeChat, Kik 등과 같은 MIM의 성장세가 가파르다. 원조 MIM인 WhatsApp의 MAU는 5억명으로 알려져 있는데 이는 Twitter의 트래픽을 넘어선 것으로 평가 받고 있다. 라인의 MAU는 4억명으로 추정되고 있으며 중국을 기반으로 고속 성장을 하고 있는 WeChat의 가입자는 6억명에 달한다.

MIM의 강력함은 많은 사용자 뿐만 아니라 충성도가 높다는 점이다. 지난해 말 Mobidia가 일주일 동안의 평균 메시징 앱 실행 시간을 조사한 결과, 카카오톡 213분, WhatsApp 195분, Kik 97분, 라인 94분 등으로 나타났다. 상위 11개 메시징 앱의 일주일 평균 사용 시간은 84분으로 다른 카테고리앱보다 월등하게 높다.

플랫폼으로 달려가는 MIM

MIM은 사용자와 트래픽면에서는 거침이 없었지만 수익성에 대한 문제점을 가지고 있었다. 오히려 늘어나는 사용자만큼 서비스 유지비용이 올라간다는 비판을 받아왔다. 우려와는 달리 MIM들은 플랫폼을 지향하며 이러한 문제들을 자연스럽게 해결해 나갔다.

확보한 대규모 트래픽을 이용해 스티커를 판매하거나 쿠폰, 게임 아이템, O2O 등과 연계시키며 수익을 만들어 갔다. MIM 사업자는 물론이고 MIM의 트래픽을 등에 업고 속된 말로 대박이 난 써드파티 사업자들도 늘어갔다. 서비스적으로도 각종 패밀리 앱들을 통해 수직확장이 진행 중이다. 라인(Line)의 경우, 패밀리 앱들의 누적 다운로드 숫자가 3년만에 10억건을 돌파한 것으로 알려졌다.

확보한 대규모 트래픽을 이용해 스티커를 판매하거나 쿠폰, 게임 아이템, O2O 등과 연계시키며 수익을 만들어 갔다. MIM 사업자는 물론이고 MIM의 트래픽을 등에 업고 속된 말로 대박이 난 써드파티 사업자들도 늘어갔다. 서비스적으로도 각종 패밀리 앱들을 통해 수직확장이 진행 중이다. 라인(Line)의 경우, 패밀리 앱들의 누적 다운로드 숫자가 3년만에 10억건을 돌파한 것으로 알려졌다.

기반 서비스의 혁신은 어디로

하지만, '플랫폼을 지향한다.'는 목표 아래서 내놓은 MIM 사업자들의 최근 행보는 다소 위험해 보인다. 만들어지는 패밀리앱들이 지나치게 많고 이들은 무분별하게 기본앱(모앱, Mother App)을 통해 메시지를 보내고 있다. 게임이나 커뮤니케이션을 도와주는 유틸성 앱을 제외하고는 패밀리앱이 성공하는 경우는 실제로 많지도 않다.

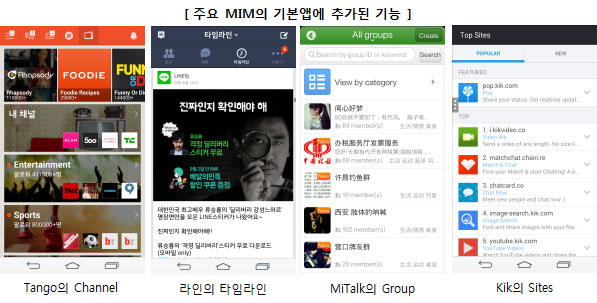

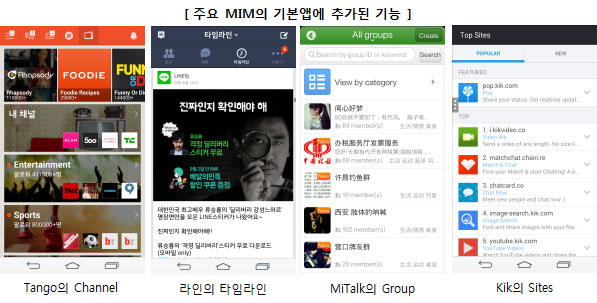

패밀리앱을 통한 서비스 확장이 어느 정도 한계에 이르자 급기야 MIM 사업자들은 기본앱에 커뮤니케이션과 무관한 기능을 추가하기 시작했다. Tango는 Chnnael을 통해 컨텐츠 구독을 하기 시작했고, 라인은 타임라인을 통해 라이프로그를 제공한다. 샤오미의 MiTalk는 Group을 통해 커뮤니티로 확장을 했고, Kik는 html5 기반의 써드파티앱을 내장했다. 기본앱은 무거워지고 있고 사용자들은 원치 않은 기능에 강제로 노출되고 있다.

증가하는 사용자의 피로도

DMC Media에서 최근 국내 MIM 사용자를 대상으로 조사할 결과, 무분별하게 발송되는 게임 메시지에 대한 불만이 49.6%나 되었다. 직접적인 커뮤니케이션이나 필요한 정보 외에 MIM를 통해 들어오는 메시지를 싫어한다는 의미가 된다. 특히, 40대 이상의 사용자들의 거부감은 53.4%에 이른다.

이러한 사용자 피로감은 지인 네트워크가 중요한 MIM 특성상 당장은 나타나지 않는다. 하지만, 장기적으로 지속될 경우 기반 플랫폼이 빠르게 붕괴될 가능성이 있다. 조사 결과, 사용자의 56.2%가 2개 이상의 MIM을 사용하는 것으로 나타났다. 제품의 품질이 상향 평준화되어 있는만큼, 수평 이동은 장애물이 없어진 상태라고 해석해야 한다.

버티컬 서비스들의 진화도 만만치 않아

수평 이동은 물론이고 각 버티컬앱들이 커뮤니케이션 기능을 내장하면서 수직 이동에도 주의를 기울여야 한다. 스마트폰이 대중화되고 Push Notification을 보내는 기술력이 발달하면서 누구나 다 메시지를 보낼 수 있게 되었다. 더 이상 Message를 전달하는 것만으로는 경쟁력이 사라져 버린 시대가 되었다. 가장 최근의 사례가 Pinterest앱이다.

얼마전에 업데이트 된 Pinterest 앱에서는 특정 사용자에게 메시지를 보낼 수 있게 되었다. 이미지나 원하는 사용자의 프로필 사진을 Long Press 하면 된다. 적어도 앱 내에서 발생하는 커뮤니케이션의 요구는 이탈할 필요없이 내부에서 모두 처리가 가능하다는 이야기이다. 물론, Pinterest의 메시지는 웹에서도 동시에 지원하고 있다.

근본을 놓쳐서는 안돼

MIM의 플랫폼 전략은 매우 훌륭하며 잘 진행되고 있다. 패밀리앱이 맞느냐 기본앱의 확장이 맞느냐에 대한 소모성 논쟁에 대한 화두를 던지는 것도 아니다. 형태를 떠나서 지금과 같이 서비스 확장은 계속되어야 하며 다양한 수익 모델을 확보할 필요가 있다. 하지만, 플랫폼 확장 전략 만큼 생태계의 근간이 되는 MIM의 본질에도 신경을 써야 한다.

한때는 기업형 계정, 프리미엄 계정, 스티커 메시지, 1회성 메시지 등과 같은 기획적인 발전이 있었다. 하지만, 최근에 MIM에서 새로운 경험을 느껴본 기억이 없다. 지금의 MIM들은 그만그만한 기능을 유사하게 제공해주고 있다. 사용자들이 MIM에 기대하는 가장 중요한 기능(Key Feature)는 커뮤니케이션이다. 수익을 만들어주는 충성사용자는 전체의 극히 일부분임을 잊어서는 안된다. 본질을 놓치는 플랫폼 사업자는 오래 갈 수가 없는 법이다.

카카오톡, 라인, WhatsApp, Snapchat, WeChat, Kik 등과 같은 MIM의 성장세가 가파르다. 원조 MIM인 WhatsApp의 MAU는 5억명으로 알려져 있는데 이는 Twitter의 트래픽을 넘어선 것으로 평가 받고 있다. 라인의 MAU는 4억명으로 추정되고 있으며 중국을 기반으로 고속 성장을 하고 있는 WeChat의 가입자는 6억명에 달한다.

MIM의 강력함은 많은 사용자 뿐만 아니라 충성도가 높다는 점이다. 지난해 말 Mobidia가 일주일 동안의 평균 메시징 앱 실행 시간을 조사한 결과, 카카오톡 213분, WhatsApp 195분, Kik 97분, 라인 94분 등으로 나타났다. 상위 11개 메시징 앱의 일주일 평균 사용 시간은 84분으로 다른 카테고리앱보다 월등하게 높다.

플랫폼으로 달려가는 MIM

MIM은 사용자와 트래픽면에서는 거침이 없었지만 수익성에 대한 문제점을 가지고 있었다. 오히려 늘어나는 사용자만큼 서비스 유지비용이 올라간다는 비판을 받아왔다. 우려와는 달리 MIM들은 플랫폼을 지향하며 이러한 문제들을 자연스럽게 해결해 나갔다.

기반 서비스의 혁신은 어디로

하지만, '플랫폼을 지향한다.'는 목표 아래서 내놓은 MIM 사업자들의 최근 행보는 다소 위험해 보인다. 만들어지는 패밀리앱들이 지나치게 많고 이들은 무분별하게 기본앱(모앱, Mother App)을 통해 메시지를 보내고 있다. 게임이나 커뮤니케이션을 도와주는 유틸성 앱을 제외하고는 패밀리앱이 성공하는 경우는 실제로 많지도 않다.

패밀리앱을 통한 서비스 확장이 어느 정도 한계에 이르자 급기야 MIM 사업자들은 기본앱에 커뮤니케이션과 무관한 기능을 추가하기 시작했다. Tango는 Chnnael을 통해 컨텐츠 구독을 하기 시작했고, 라인은 타임라인을 통해 라이프로그를 제공한다. 샤오미의 MiTalk는 Group을 통해 커뮤니티로 확장을 했고, Kik는 html5 기반의 써드파티앱을 내장했다. 기본앱은 무거워지고 있고 사용자들은 원치 않은 기능에 강제로 노출되고 있다.

증가하는 사용자의 피로도

DMC Media에서 최근 국내 MIM 사용자를 대상으로 조사할 결과, 무분별하게 발송되는 게임 메시지에 대한 불만이 49.6%나 되었다. 직접적인 커뮤니케이션이나 필요한 정보 외에 MIM를 통해 들어오는 메시지를 싫어한다는 의미가 된다. 특히, 40대 이상의 사용자들의 거부감은 53.4%에 이른다.

이러한 사용자 피로감은 지인 네트워크가 중요한 MIM 특성상 당장은 나타나지 않는다. 하지만, 장기적으로 지속될 경우 기반 플랫폼이 빠르게 붕괴될 가능성이 있다. 조사 결과, 사용자의 56.2%가 2개 이상의 MIM을 사용하는 것으로 나타났다. 제품의 품질이 상향 평준화되어 있는만큼, 수평 이동은 장애물이 없어진 상태라고 해석해야 한다.

버티컬 서비스들의 진화도 만만치 않아

수평 이동은 물론이고 각 버티컬앱들이 커뮤니케이션 기능을 내장하면서 수직 이동에도 주의를 기울여야 한다. 스마트폰이 대중화되고 Push Notification을 보내는 기술력이 발달하면서 누구나 다 메시지를 보낼 수 있게 되었다. 더 이상 Message를 전달하는 것만으로는 경쟁력이 사라져 버린 시대가 되었다. 가장 최근의 사례가 Pinterest앱이다.

얼마전에 업데이트 된 Pinterest 앱에서는 특정 사용자에게 메시지를 보낼 수 있게 되었다. 이미지나 원하는 사용자의 프로필 사진을 Long Press 하면 된다. 적어도 앱 내에서 발생하는 커뮤니케이션의 요구는 이탈할 필요없이 내부에서 모두 처리가 가능하다는 이야기이다. 물론, Pinterest의 메시지는 웹에서도 동시에 지원하고 있다.

근본을 놓쳐서는 안돼

MIM의 플랫폼 전략은 매우 훌륭하며 잘 진행되고 있다. 패밀리앱이 맞느냐 기본앱의 확장이 맞느냐에 대한 소모성 논쟁에 대한 화두를 던지는 것도 아니다. 형태를 떠나서 지금과 같이 서비스 확장은 계속되어야 하며 다양한 수익 모델을 확보할 필요가 있다. 하지만, 플랫폼 확장 전략 만큼 생태계의 근간이 되는 MIM의 본질에도 신경을 써야 한다.

한때는 기업형 계정, 프리미엄 계정, 스티커 메시지, 1회성 메시지 등과 같은 기획적인 발전이 있었다. 하지만, 최근에 MIM에서 새로운 경험을 느껴본 기억이 없다. 지금의 MIM들은 그만그만한 기능을 유사하게 제공해주고 있다. 사용자들이 MIM에 기대하는 가장 중요한 기능(Key Feature)는 커뮤니케이션이다. 수익을 만들어주는 충성사용자는 전체의 극히 일부분임을 잊어서는 안된다. 본질을 놓치는 플랫폼 사업자는 오래 갈 수가 없는 법이다.

- Tag Kik, mim, mobile, pinterest, platform, Snapchat, WeChat, whatsapp, Wirelss, 라인, 메신저, 모바일, 무선, 카카오톡, 플랫폼, 핀터레스트

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

웹은 하이퍼텍스트(hypertext)를 통해 정보가 연결되고 확장된다. 하이퍼텍스트는 '월드와이드 웹(www)’이라는 이름으로 인터넷 세계를 지배한 가장 큰 장점 중에 하나이다. 그런데, 사용자들이 모바일기기에서는 앱(App)을 중심으로 사용하면서 정보가 단절되고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 수단 중에 하나로 '딥링크(Deeplink)’가 논의되고 있다. 딥링크는 매우 중요한 기술적인 키워드임에도 불구하고 잘못 이해되는 부분들이 있어 몇가지 내용을 정리해보고자 한다. 딥링크에 대한 이해가 부족하신 분들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다.

첫째, 딥링크는 모바일앱에서만 사용되는 기술이다.

그렇지 않다. 너무 기본적인 내용인데 의외로 잘못 알고 계시는 분들이 많아 최근에 놀라고 있다. 아무래도 ‘모바일 딥링크’를 지나치게 강조한 일부 보고서들이 나오면서 만들어진 오해인듯 싶다. 사실, 딥링크는 매우 고전적인 개념이다. 인터넷 인프라가 지금처럼 발달하지 않은 웹초기 시절에 정보를 연결하기 위해 아웃링크(Outlink)를 할 때는 메인 페이지로 걸어주는 것이 예의였다. 연결이 되는 웹서비스의 트래픽에 도움을 주고자 하는 암묵적인 룰이었다.

하지만, 웹페이지들의 구조가 점점 복잡해지고 트렌드가 바뀌면서 현재는 관련있는 특정 페이지로 직접 링크를 거는 것이 일반화 되고 있다. 이렇게 특정 페이지로 연결되는 링크를 딥링크라고 한다. 이러한 고전적인 개념을 모바일앱에 적용하려는 것일 뿐이다. 기술적인 구조는 전혀 다르지만 ‘딥링크’라는 사전적인 의미만으로는 이미 일반화된 용어이며 적용 환경을 모바일앱만으로 한정지을 수도 없다.

둘째, 딥링크는 특정 기술을 지칭한다.

그렇지 않다. 위에서 설명한 것과 같이 딥링크는 정보를 연결하는 개념일 뿐이다. 웹에서는 앵커(anchor) 태그를 통해 표준화된 방식으로 구현이 가능했다. 하지만, 모바일웹은 사정이 조금 다르다. 추상적인 개념을 실제로 구현하기 위해서는 플랫폼 사업자들이 별도의 SDK를 제공하고 앱개발자들은 해당 코드를 추가해주어야 동작을 하게 된다. 이 과정에서 구글이 가지는 시장의 영향력 때문에 모바일딥링크를 구글의 기술로 오해하는 분들을 종종 보게 된다.

하지만, 페이스북이나 트위터를 비롯해서 대형 광고 업체들도 고유한 딥링크 기술을 별도로 제공하고 있다. 모바일앱의 특정 정보를 불러온다는 기본적인 기능은 동일하나 리퍼러 체크, 사용자 행태와 같은 뒷단의 분석 데이터에서 조금씩 차이가 있다. 이렇게 서로 다른 사업자들의 딥링크 기술이 시장에 혼재해 있기 때문에 개발자들은 특정 사업자에게 종속되는 코드를 넣는 것에 부담을 느끼고 있다. 참고로 현재까지 구글의 딥링크를 지원하는 앱은 20개 정도에 불과하다.

세째, 딥링크를 사용하면 대상앱이 바로 실행된다.

개념적으로는 맞는 이야기지만 그렇지 않은 경우가 있다. 딥링크를 통한 앱의 구동방식은 제공 SDK나 플랫폼에 따라 조금씩 차이가 있다. 환경에 따라 대상앱이 바로 실행되며 원하는 정보가 바로 노출될 수 있지만 ‘항상’이라고 말할 수는 없다. 사용자들이 가장 쉽게 접할 수 있는 안드로이드 기반의 딥링크 구동방식을 예로 들어보자.

안드로이드는 일반적으로 암시적 인텐트(implicit intent)를 통해 외부와 연동된다. 그렇기 때문에 딥링크를 사용하더라도 실제 사용자가 링크를 눌렀을 때는 구동앱을 선택하는 리스트 팝업이 뜨는 경우가 많다. 기본 구동앱을 설정해 놓지 않았다면 사용자는 매번 팝업을 거친 후에 대상앱을 만나게 된다. 궁금하신 분은 Google+에 Pulse앱을 통한 딥링크를 실행해보면 된다.

넷째, 개발사는 딥링크를 구현하면 모바일앱만 있어도 된다.

가능은 하지만 서비스 성격에 따라 필요한 경우가 있다. 딥링크를 실제 서비스로 구현해보면 가장 큰 문제는 해당앱이 설치되지 않은 사용자들에 대한 처리이다. 앱설치 유도를 할 수 있을 것이라고도 생각할 수 있지만 대부분의 사용자는 그렇게 호의적이지 않다. 이러한 사용자군을 과감히 버릴 수 있다면 모바일앱만으로 가능하다.

하지만, 트래픽과 사용자의 접점이 중요한 일반적인 사업자라면 앱설치 유도 페이지보다는 어떤 형태이던지 해당 정보로 사용자를 유입해야 하는 것이 당연하다. 모바일앱에 있는 모든 기능을 제공할 필요는 없지만 해당 정보가 표시되는 정도의 가벼운 웹페이지가 현실적인 대안이 된다. 실제로 구글 딥링크를 적용한 사업자들의 대부분은 모바일웹을 동시에 제공하고 있다. 이렇게 모바일앱에서 특정 모바일 웹페이지의 정보를 노출하는 것 또한 모바일 딥링크이다. 간혹, 모바일 딥링크를 'App-to-App Linking’ 이라고 설명하는 보고서를 보게 되는데 이는 잘못된 설명이다.

다섯째, 구글이 딥링크를 강조하는 이유는 검색때문이다.

알 수 없다. 구글의 앱인덱싱이 검색 노출을 위해서 만들어낸 기술처럼 보이지만 검색이 전부라고 보기는 힘들다. 겨우 20개 남짓에 불과한 모바일앱의 정보를 인덱싱해서 보여주는 것이 구글의 목표는 아니었을 것이다. 게다가 대부분의 앱들이 웹도 동시에 제공하고 있다는 현실을 고려하면 정보의 크롤링이 구글에게 그렇게 절실해 보이지도 않는다.

오히려, 검색을 미끼로 구글 딥링크를 지원하도록 유도하고 이를 통해 앱에서의 사용 행태를 분석하고 쌓으려는 것이 구글의 본심이 아닐까 하는 개인적인 상상을 해본다. 딥링크의 보이지 않는 강력함은 리퍼러를 비롯한 사용자 행태를 분석해서 쌓이는 데이터이다. 이러한 데이터와 딥링크 기술은 자연스럽게 광고에서 사용될 가능성이 높다. 실제로 구글이 올해 4월에 딥링크 기술을 통해 앱설치를 유도하는 광고 상품을 내놓은 것을 보면 전혀 엉뚱한 상상은 아닌 듯 하다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼의 초벌입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

첫째, 딥링크는 모바일앱에서만 사용되는 기술이다.

그렇지 않다. 너무 기본적인 내용인데 의외로 잘못 알고 계시는 분들이 많아 최근에 놀라고 있다. 아무래도 ‘모바일 딥링크’를 지나치게 강조한 일부 보고서들이 나오면서 만들어진 오해인듯 싶다. 사실, 딥링크는 매우 고전적인 개념이다. 인터넷 인프라가 지금처럼 발달하지 않은 웹초기 시절에 정보를 연결하기 위해 아웃링크(Outlink)를 할 때는 메인 페이지로 걸어주는 것이 예의였다. 연결이 되는 웹서비스의 트래픽에 도움을 주고자 하는 암묵적인 룰이었다.

하지만, 웹페이지들의 구조가 점점 복잡해지고 트렌드가 바뀌면서 현재는 관련있는 특정 페이지로 직접 링크를 거는 것이 일반화 되고 있다. 이렇게 특정 페이지로 연결되는 링크를 딥링크라고 한다. 이러한 고전적인 개념을 모바일앱에 적용하려는 것일 뿐이다. 기술적인 구조는 전혀 다르지만 ‘딥링크’라는 사전적인 의미만으로는 이미 일반화된 용어이며 적용 환경을 모바일앱만으로 한정지을 수도 없다.

둘째, 딥링크는 특정 기술을 지칭한다.

그렇지 않다. 위에서 설명한 것과 같이 딥링크는 정보를 연결하는 개념일 뿐이다. 웹에서는 앵커(anchor) 태그를 통해 표준화된 방식으로 구현이 가능했다. 하지만, 모바일웹은 사정이 조금 다르다. 추상적인 개념을 실제로 구현하기 위해서는 플랫폼 사업자들이 별도의 SDK를 제공하고 앱개발자들은 해당 코드를 추가해주어야 동작을 하게 된다. 이 과정에서 구글이 가지는 시장의 영향력 때문에 모바일딥링크를 구글의 기술로 오해하는 분들을 종종 보게 된다.

하지만, 페이스북이나 트위터를 비롯해서 대형 광고 업체들도 고유한 딥링크 기술을 별도로 제공하고 있다. 모바일앱의 특정 정보를 불러온다는 기본적인 기능은 동일하나 리퍼러 체크, 사용자 행태와 같은 뒷단의 분석 데이터에서 조금씩 차이가 있다. 이렇게 서로 다른 사업자들의 딥링크 기술이 시장에 혼재해 있기 때문에 개발자들은 특정 사업자에게 종속되는 코드를 넣는 것에 부담을 느끼고 있다. 참고로 현재까지 구글의 딥링크를 지원하는 앱은 20개 정도에 불과하다.

세째, 딥링크를 사용하면 대상앱이 바로 실행된다.

개념적으로는 맞는 이야기지만 그렇지 않은 경우가 있다. 딥링크를 통한 앱의 구동방식은 제공 SDK나 플랫폼에 따라 조금씩 차이가 있다. 환경에 따라 대상앱이 바로 실행되며 원하는 정보가 바로 노출될 수 있지만 ‘항상’이라고 말할 수는 없다. 사용자들이 가장 쉽게 접할 수 있는 안드로이드 기반의 딥링크 구동방식을 예로 들어보자.

안드로이드는 일반적으로 암시적 인텐트(implicit intent)를 통해 외부와 연동된다. 그렇기 때문에 딥링크를 사용하더라도 실제 사용자가 링크를 눌렀을 때는 구동앱을 선택하는 리스트 팝업이 뜨는 경우가 많다. 기본 구동앱을 설정해 놓지 않았다면 사용자는 매번 팝업을 거친 후에 대상앱을 만나게 된다. 궁금하신 분은 Google+에 Pulse앱을 통한 딥링크를 실행해보면 된다.

넷째, 개발사는 딥링크를 구현하면 모바일앱만 있어도 된다.

가능은 하지만 서비스 성격에 따라 필요한 경우가 있다. 딥링크를 실제 서비스로 구현해보면 가장 큰 문제는 해당앱이 설치되지 않은 사용자들에 대한 처리이다. 앱설치 유도를 할 수 있을 것이라고도 생각할 수 있지만 대부분의 사용자는 그렇게 호의적이지 않다. 이러한 사용자군을 과감히 버릴 수 있다면 모바일앱만으로 가능하다.

하지만, 트래픽과 사용자의 접점이 중요한 일반적인 사업자라면 앱설치 유도 페이지보다는 어떤 형태이던지 해당 정보로 사용자를 유입해야 하는 것이 당연하다. 모바일앱에 있는 모든 기능을 제공할 필요는 없지만 해당 정보가 표시되는 정도의 가벼운 웹페이지가 현실적인 대안이 된다. 실제로 구글 딥링크를 적용한 사업자들의 대부분은 모바일웹을 동시에 제공하고 있다. 이렇게 모바일앱에서 특정 모바일 웹페이지의 정보를 노출하는 것 또한 모바일 딥링크이다. 간혹, 모바일 딥링크를 'App-to-App Linking’ 이라고 설명하는 보고서를 보게 되는데 이는 잘못된 설명이다.

다섯째, 구글이 딥링크를 강조하는 이유는 검색때문이다.

알 수 없다. 구글의 앱인덱싱이 검색 노출을 위해서 만들어낸 기술처럼 보이지만 검색이 전부라고 보기는 힘들다. 겨우 20개 남짓에 불과한 모바일앱의 정보를 인덱싱해서 보여주는 것이 구글의 목표는 아니었을 것이다. 게다가 대부분의 앱들이 웹도 동시에 제공하고 있다는 현실을 고려하면 정보의 크롤링이 구글에게 그렇게 절실해 보이지도 않는다.

오히려, 검색을 미끼로 구글 딥링크를 지원하도록 유도하고 이를 통해 앱에서의 사용 행태를 분석하고 쌓으려는 것이 구글의 본심이 아닐까 하는 개인적인 상상을 해본다. 딥링크의 보이지 않는 강력함은 리퍼러를 비롯한 사용자 행태를 분석해서 쌓이는 데이터이다. 이러한 데이터와 딥링크 기술은 자연스럽게 광고에서 사용될 가능성이 높다. 실제로 구글이 올해 4월에 딥링크 기술을 통해 앱설치를 유도하는 광고 상품을 내놓은 것을 보면 전혀 엉뚱한 상상은 아닌 듯 하다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼의 초벌입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

신규 모바일 서비스 기획을 하다보면 빠지지 않고 ‘맛집’에 대한 이야기가 등장한다. 정교한 맛집 데이터를 구축하고 사용자의 현위치를 기반으로 보여주자는 것이다. 이러한 대화는 서비스 전략을 했던 사람이라면 누구나 경험했을만 한 단골 메뉴이다. 피처폰에서 스마트폰으로, WAP에서 APP으로, 검색에서 발견으로, 형식이 바뀌었을 뿐 핵심 내용은 그대로이다.

어쩌면 그만큼 ‘맛집’에 대한 사용자의 요구가 명확하고 중요하다는 반증일런지도 모르겠다. 서비스 사업자들의 대응도 여러번 시도되어 왔다. 대표적인 서비스가 네이버가 운영했던 ‘윙스푼'이다. 방대한 정보와 테마별 구성, 리뷰, 랭킹 등으로 관심을 받았지만 2013년 12월 18일에 공식적으로 종료되면서 사라졌다. 다음커뮤니케이션도 ‘플레이스'와 ‘단골’ 등의 서비스를 출시했지만 큰 호응을 만드는데는 실패하였다. 지금도 플레이스토어에서 ‘맛집’으로 검색하면 수많은 앱들이 새롭게 등장하고 어느 사이엔가 사라져가고 있다.

해당 분야에서 독보적인 존재감을 유지하고 있는 Yelp를 필두로 Trip Advisor, Foursquare 등과 같은 안정적으로 서비스가 유지되는 해외와는 확연하게 다른 모습이다. 이렇게 오랜 시간 동안 대표적인 성공 사례조차 없다면 피상적인 사용자의 니즈를 해석하는 것 이상으로 심도깊은 고민과 논의가 필요해 보인다. 먼저, 실제 서비스를 고민하면서 경험했던 문제점과 한계를 몇가지 이야기를 해보자.

첫째, 국내에서는 위치 기반 서비스의 데이터 유지 비용이 지나치게 높다. 위치 기반 서비스의 기본적인 데이터 중에 하나가 POI이다. 특정 위치를 지칭하는 POI는 ‘맛집’ 서비스에서는 ‘음식점(식당)’이다. 그런데, 대부분 자영업자로 구성된 음식점의 정보는 매우 자주 바뀐다. 자료 조사를 해보니 개인사업자가 창업한지 1년이 되면 18.5%, 2년이 되면 36.2%가 휴ㆍ폐업을 하는 것으로 알려졌다. 직접적인 근거는 아니지만 간접적으로 맛집 정보가 얼마나 자주 바뀌는지 짐작할 수 있는 내용이다.

실제로 서비스를 운영을 해보면 적어도 2년이 지나면 맛집 정보의 30% 정도는 사용할 수 없다. 중소형 기업들이 이러한 정보를 직접 구축한다는 것은 불가능한 이야기이다. 사정이 이렇다 보니 대부분의 국내 스타트업들은 구글 지도의 POI 데이터를 사용하고 있는데 국내 정보는 구글마저 정확도가 높지 않다. 또한, 다들 동일한 정보를 근간으로 서비스를 구축하다보니 차별화를 전달하기가 쉽지 않은 상황이다.

둘째, 단순하게 POI 정보만을 전달하는 것으로는 사용자 행태를 지배하기에는 역부족이다. 맛집 서비스가 보여주는 정보는 매우 한정적이다. 위치와 메뉴, 주차 정보, 전화 번호, 영업시간과 같은 기본 정보를 제외하면 특별히 보여줄 만한게 없다. 더구나, 검색에서 발견 중심의 서비스 트렌드가 자리 잡으면서 서비스 사업자들은 최소한의 정보만 노출할 수 밖에 없게 되었다.

그렇다 보니 사용자는 노출된 음식점에 대해 인지를 하더라도 검색을 통해 다시 한번 내용을 검증해야 한다. 별점이 있더라고 쉽게 믿지 않는다. 다수의 블로그 포스팅을 보고 나서야 평판에 대한 확신을 갖는다. 맛집 전용 서비스로 사용자를 유입했지만 사용자들은 결국 포탈 검색으로 돌아가 버리는 셈이다. 이렇다 보니 맛집 서비스에 대한 사용자들의 반응은 인상적이지 못하다. 반면에 POI 정보가 부정확했을 때 사용자들이 느끼는 부정적인 이미지는 매우 크게 뇌리에 남게 된다.

셋째, 과도한 정부 규제의 벽을 넘기는 힘들다. 위치기반 서비스를 개발하려면 가장 먼저 마주치는 것은 서비스에 대한 고민이 아니다. ‘위치정보사업자’와 ‘위치기반사업자’라는 단어만 들어도 헷갈리는 법률적인 절차이다. 당연히 보호받아야 할 개인정보을 정부가 관리를 하는 것은 당연하다. 하지만, 실질적인 보호는 못하고 산업규제만 하고 있다는 점이 문제이다. 더구나 앱스토어를 통해 국경이 사라진 모바일 시대에 국내 업체들이 받는 역차별의 고통은 예상보다 훨씬 심각하다.

모바일 사업자들에게 중요한 것은 ‘맛집’에 대한 사용자의 필요성만큼은 확실하다는 것이다. 위에서 언급한 한계점은 구조적으로 해결하기 힘든 것이 대부분이다. 하지만, 노력을 하고 관점을 바꾼다면 어느 정도 감소할 수 있는 방법이 있다. '맛집’을 접근하는 사업자들이 대부분 근본적인 문제점 보다는 사용자 시나리오에 집중하다 보니 계속 실패하는 것이다.

첫번째로 언급했던 데이터 유지 비용은 기술적인 노력으로 보정을 할 수 있다. 기본 데이터는 크라우드소싱(Crowd Sourcing)을 통해 구축하고 사용자들의 반응을 통해 검증이 가능하다. 실제로 사용자들의 방문이 지속적으로 일어나지 않거나 새로운 맛집 검색어에 대한 추가 작업을 지속해보면 POI 품질 유지는 어느 정도 가능한 것으로 조사되었다. 사업자들끼리 제휴를 통해 검증된 데이터가 확산될 수 있도록 하는 것도 좋은 방법이다.

추가적으로 맛집 서비스는 단순한 검색으로 진입을 하는 역할에서 벗어나 전체 사용자의 이용행태를 지배해야 한다. 모바일에서 최근 주목받고 있는 ‘배달앱’을 생각해보자. 배달앱은 식사를 원하는 사용자의 요구에서 시작해서 근처에 있는 식당의 정보를 제공하고 주문과 결제는 물론 실제 실물(음식)이 배달되도록 만들어 주고 있다. 간략한 식당 정보를 전달하는 것만으로 맛집 서비스가 끝난다면 기존의 실패가 반복될 뿐이다. 배달앱과 같이 뚜렷한 사용자의 목적을 공략하고 모든 행동 단위에서 편의를 제공해주어야 한다.

얼마전, 포탈 검색에서 맛집을 검색할 때의 노하우가 화제가 된 적이 있었다. 원하는 검색어에 ‘오빠랑’를 추가하면 광고도 보이지 않을 뿐 아니라 상업적 포스팅이 배제되어 비교적 정확한 결과를 얻어낼 수 있다는 것이다. 우리는 지금까지 가시적인 기능에만 매달려 ‘맛집’ 서비스를 개발했기 때문에 사용자들을 만나지 못하고 있었던 것 같다. 맛집 서비스가 성공하기 위해서는 접근하는 방식을 바꾸어야 하며 정교한 알고리즘과 검증 시스템을 구축해야 한다. 지금까지 수많은 실패를 경험했어도 사용자들은 여전히 ‘맛집’에 대한 요구를 하고 있기 때문이다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼의 초벌입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

어쩌면 그만큼 ‘맛집’에 대한 사용자의 요구가 명확하고 중요하다는 반증일런지도 모르겠다. 서비스 사업자들의 대응도 여러번 시도되어 왔다. 대표적인 서비스가 네이버가 운영했던 ‘윙스푼'이다. 방대한 정보와 테마별 구성, 리뷰, 랭킹 등으로 관심을 받았지만 2013년 12월 18일에 공식적으로 종료되면서 사라졌다. 다음커뮤니케이션도 ‘플레이스'와 ‘단골’ 등의 서비스를 출시했지만 큰 호응을 만드는데는 실패하였다. 지금도 플레이스토어에서 ‘맛집’으로 검색하면 수많은 앱들이 새롭게 등장하고 어느 사이엔가 사라져가고 있다.

해당 분야에서 독보적인 존재감을 유지하고 있는 Yelp를 필두로 Trip Advisor, Foursquare 등과 같은 안정적으로 서비스가 유지되는 해외와는 확연하게 다른 모습이다. 이렇게 오랜 시간 동안 대표적인 성공 사례조차 없다면 피상적인 사용자의 니즈를 해석하는 것 이상으로 심도깊은 고민과 논의가 필요해 보인다. 먼저, 실제 서비스를 고민하면서 경험했던 문제점과 한계를 몇가지 이야기를 해보자.

첫째, 국내에서는 위치 기반 서비스의 데이터 유지 비용이 지나치게 높다. 위치 기반 서비스의 기본적인 데이터 중에 하나가 POI이다. 특정 위치를 지칭하는 POI는 ‘맛집’ 서비스에서는 ‘음식점(식당)’이다. 그런데, 대부분 자영업자로 구성된 음식점의 정보는 매우 자주 바뀐다. 자료 조사를 해보니 개인사업자가 창업한지 1년이 되면 18.5%, 2년이 되면 36.2%가 휴ㆍ폐업을 하는 것으로 알려졌다. 직접적인 근거는 아니지만 간접적으로 맛집 정보가 얼마나 자주 바뀌는지 짐작할 수 있는 내용이다.

실제로 서비스를 운영을 해보면 적어도 2년이 지나면 맛집 정보의 30% 정도는 사용할 수 없다. 중소형 기업들이 이러한 정보를 직접 구축한다는 것은 불가능한 이야기이다. 사정이 이렇다 보니 대부분의 국내 스타트업들은 구글 지도의 POI 데이터를 사용하고 있는데 국내 정보는 구글마저 정확도가 높지 않다. 또한, 다들 동일한 정보를 근간으로 서비스를 구축하다보니 차별화를 전달하기가 쉽지 않은 상황이다.

둘째, 단순하게 POI 정보만을 전달하는 것으로는 사용자 행태를 지배하기에는 역부족이다. 맛집 서비스가 보여주는 정보는 매우 한정적이다. 위치와 메뉴, 주차 정보, 전화 번호, 영업시간과 같은 기본 정보를 제외하면 특별히 보여줄 만한게 없다. 더구나, 검색에서 발견 중심의 서비스 트렌드가 자리 잡으면서 서비스 사업자들은 최소한의 정보만 노출할 수 밖에 없게 되었다.

그렇다 보니 사용자는 노출된 음식점에 대해 인지를 하더라도 검색을 통해 다시 한번 내용을 검증해야 한다. 별점이 있더라고 쉽게 믿지 않는다. 다수의 블로그 포스팅을 보고 나서야 평판에 대한 확신을 갖는다. 맛집 전용 서비스로 사용자를 유입했지만 사용자들은 결국 포탈 검색으로 돌아가 버리는 셈이다. 이렇다 보니 맛집 서비스에 대한 사용자들의 반응은 인상적이지 못하다. 반면에 POI 정보가 부정확했을 때 사용자들이 느끼는 부정적인 이미지는 매우 크게 뇌리에 남게 된다.

셋째, 과도한 정부 규제의 벽을 넘기는 힘들다. 위치기반 서비스를 개발하려면 가장 먼저 마주치는 것은 서비스에 대한 고민이 아니다. ‘위치정보사업자’와 ‘위치기반사업자’라는 단어만 들어도 헷갈리는 법률적인 절차이다. 당연히 보호받아야 할 개인정보을 정부가 관리를 하는 것은 당연하다. 하지만, 실질적인 보호는 못하고 산업규제만 하고 있다는 점이 문제이다. 더구나 앱스토어를 통해 국경이 사라진 모바일 시대에 국내 업체들이 받는 역차별의 고통은 예상보다 훨씬 심각하다.

모바일 사업자들에게 중요한 것은 ‘맛집’에 대한 사용자의 필요성만큼은 확실하다는 것이다. 위에서 언급한 한계점은 구조적으로 해결하기 힘든 것이 대부분이다. 하지만, 노력을 하고 관점을 바꾼다면 어느 정도 감소할 수 있는 방법이 있다. '맛집’을 접근하는 사업자들이 대부분 근본적인 문제점 보다는 사용자 시나리오에 집중하다 보니 계속 실패하는 것이다.

첫번째로 언급했던 데이터 유지 비용은 기술적인 노력으로 보정을 할 수 있다. 기본 데이터는 크라우드소싱(Crowd Sourcing)을 통해 구축하고 사용자들의 반응을 통해 검증이 가능하다. 실제로 사용자들의 방문이 지속적으로 일어나지 않거나 새로운 맛집 검색어에 대한 추가 작업을 지속해보면 POI 품질 유지는 어느 정도 가능한 것으로 조사되었다. 사업자들끼리 제휴를 통해 검증된 데이터가 확산될 수 있도록 하는 것도 좋은 방법이다.

추가적으로 맛집 서비스는 단순한 검색으로 진입을 하는 역할에서 벗어나 전체 사용자의 이용행태를 지배해야 한다. 모바일에서 최근 주목받고 있는 ‘배달앱’을 생각해보자. 배달앱은 식사를 원하는 사용자의 요구에서 시작해서 근처에 있는 식당의 정보를 제공하고 주문과 결제는 물론 실제 실물(음식)이 배달되도록 만들어 주고 있다. 간략한 식당 정보를 전달하는 것만으로 맛집 서비스가 끝난다면 기존의 실패가 반복될 뿐이다. 배달앱과 같이 뚜렷한 사용자의 목적을 공략하고 모든 행동 단위에서 편의를 제공해주어야 한다.

얼마전, 포탈 검색에서 맛집을 검색할 때의 노하우가 화제가 된 적이 있었다. 원하는 검색어에 ‘오빠랑’를 추가하면 광고도 보이지 않을 뿐 아니라 상업적 포스팅이 배제되어 비교적 정확한 결과를 얻어낼 수 있다는 것이다. 우리는 지금까지 가시적인 기능에만 매달려 ‘맛집’ 서비스를 개발했기 때문에 사용자들을 만나지 못하고 있었던 것 같다. 맛집 서비스가 성공하기 위해서는 접근하는 방식을 바꾸어야 하며 정교한 알고리즘과 검증 시스템을 구축해야 한다. 지금까지 수많은 실패를 경험했어도 사용자들은 여전히 ‘맛집’에 대한 요구를 하고 있기 때문이다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼의 초벌입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

드디어 공개된 파이어폰

2014년 6월 18일(현지시간), 아마존은 시애틀에서 열린 행사를 통해 자체 스마트폰인 ‘파이어폰’을 공개하였다. 공개된 파이어폰은 퀄컴 스냅드래곤 2.2Ghz 쿼드코어 프로세서와 2GB 램, 4.7인치 IPS HD 디스플레이로 구성되었다. 미국 제2위 이동통신사 AT&T를 통해 독점 공급되며, 발매일은 7월 25일이다. 가격은 미국에서 2년 약정 기준으로 32GB 모델이 199 달러, 64GB 모델이 299 달러이며, 무약정 가격은 32GB가 649 달러, 64GB가 749 달러이다.

알려진 루머와 같이 '다이내믹 퍼스펙티브'라고 불리는 3D 기술을 적용한 첫번째 스마트폰이다. 다이내믹 퍼스펙티브 기술은 실제 3D 디스플레이라기 보다는 시각적인 효과를 지원한다. 앞면에 달린 4개의 저전력 특수카메라와 4개의 적외선 PEC 등과 같은 센서를 활용하여 사람의 동작에 따라 반응하도록 하는 센서 시스템이다. 아마존은 이 기술을 활용한 게임이나 영상물을 확보할 예정이다.

이와 더불어 ‘파이어플라이’는 파이어폰의 가장 큰 특징 중에 하나이다. 문자, 오디오, 이미지를 인식해 관련된 정보를 제공하는 서비스이다. 인쇄된 전화번호, TV에서 나오는 프로그램, 음악, 책, CD, 바코드, QR 코드등을 인식한다. 20만 개 이상의 영화와 3500만 개의 노래, 7천만 개에 달하는 생활용품까지 인식하며 인식된 물건은 아마존에서 곧바로 구매가 가능하다.

스펙 경쟁에서 UX의 시대로

파이어폰의 하드웨어적인 구성은 최근 출시되는 일반 안드로이드 스마트폰과 비교하면 월등하다고는 할 수 없다. 해상도는 오히려 보급형에 가깝고 배터리도 일체형이다. 지금까지 아마존이 킨들시리즈에서 보여왔던 초저가 정책과 비교하면 가격적인 매력도 높지 않다. 좀 냉정하게 이야기하자면 스펙만으로는 매력없는 밋밋한 제품이다.

하지만, 최근 제조사들의 스펙 경쟁에서 한발 떨어졌다는 점에서 아마존다운 선택이라고 평가할 수 있다. 이미 업계에서는 최근에 출시되는 스마트폰은 오버 스펙이라고 평가하고 있다. 최근에 벌어지고 있는 QHD 이슈를 제외하면 하드웨어 스펙만으로 차별화를 이끌어 내고 시장을 지배하는 것은 굉장히 어려운 상황이다.

더구나 스마트폰을 만드는 기술의 난이도가 낮아지면서 경쟁력 있는 사업자들이 계속 생겨나고 있다. 샤오미는 3년 밖에 되지 않은 기업이고 최근에 돌풍은 일으키는 원플러스는 작년 12월에 설립되었다. 이들의 공통점은 하드웨어 스펙보다는 사용자 경험을 내세웠다는 점이다. 하드웨어와 소프트웨어, 그리고 콘텐츠가 어울어져서 고유한 가치를 제공해야 성공할 수 있는 시대가 된 것이다.

철저하게 기존 사용자를 타겟

파이어폰의 발표 내용을 살펴보면서 드는 첫인상은 "돈 내는 놈만 계속 패서 더 뜯어낸다!"는 아마존의 전략이었다. 파이어폰의 스펙과 가격 그리고 특장점 등을 고려해 보았을 때, 스마트폰의 ‘게임체인저(Game Changer)’를 지향하는 것 같아 보이지는 않는다. 철저히 기존 사용자들을 자신의 생태계로 더욱 락인(Lockpin)시키려고 하는 것으로 해석된다.

이를 테면, ‘파이어플라이’는 결국 자사 쇼핑몰 상품과 컨텐츠 판매를 위한 서비스이다. 새로운 사용자나 아마존 스토어가 없는 고객이라면 ‘파이어플라이’ 때문에 파이어폰을 구매하지는 않을 것이다. 하지만, 평소에 아마존에서 쇼핑을 자주 하는 고객에게는 ‘파이어플라이’가 매우 유용한 기능이 될 수가 있다. '다이내믹 퍼스펙티브'도 유사하다. 3D를 제대로 즐기려면 이를 활용한 콘텐츠가 필요하다. 아마존 스토어를 중심으로 콘텐츠가 모일 것이며 유통을 할 것이다.

파이어폰은 하나의 채널일 뿐

아마존은 파이어폰을 기존 고객과 닿을 수 있는 하나의 채널로 정의한 듯 하다. Fire OS로 개발되어져 있어 일반 안드로이드 스마트폰과는 달리 구글 서비스와는 단절되어 있다. 플레이 스토어나 구글맵등은 사용할 수 없다. 대신, 클라우드 저장공간인 '아마존 클라우드 서비스', 회원 프로그램 '아마존 프라임', 음악 콘텐츠 서비스 '아마존 뮤직', 고객 지원 서비스 '메이데이' 등과 같이 아마존의 서비스와 밀접하게 연계되어 있다.

서버 렌더링 방식인 실크 브라우저를 비롯하여 파이어폰에서 일어나는 사용자 행태는 모두 아마존이 기록할 것이다. 지금까지 킨들 시리즈를 통해서 사용자 행태 데이터를 쌓은 것처럼 동일할 것이다. 다만, 기존 단말보다 훨씬 다이나믹하고 폭넓은 개인 데이터가 저장이 될 것이며 더욱 정교한 컨텐츠 추천을 하는데 사용되어 질 것이다.

단말 판매량만으로 볼 때, 파이어폰은 기존 제조사의 전략단말과 비슷한 수준을 가지기는 힘들 것으로 보인다. 아마존 서비스에 충성도가 높은 사용자들에게는 어느 정도 어필이 가능하리라고 예상된다. 99달러인 아마존 프라임 서비스 1년 이용권을 무료로 제공하는 것도 어느 정도 효과가 있을 것이다. 아마존 생태계를 더욱 견고하게 하겠지만 새로운 사용자를 끌어드리는 변화를 기대하기는 어려워 보인다.

* 이 포스팅은 제가 Digieco에 기고한 '생태계 충성도를 높이는 파이어폰' 보고서를 기반으로 내용을 첨삭하여 재구성한 것입니다.

2014년 6월 18일(현지시간), 아마존은 시애틀에서 열린 행사를 통해 자체 스마트폰인 ‘파이어폰’을 공개하였다. 공개된 파이어폰은 퀄컴 스냅드래곤 2.2Ghz 쿼드코어 프로세서와 2GB 램, 4.7인치 IPS HD 디스플레이로 구성되었다. 미국 제2위 이동통신사 AT&T를 통해 독점 공급되며, 발매일은 7월 25일이다. 가격은 미국에서 2년 약정 기준으로 32GB 모델이 199 달러, 64GB 모델이 299 달러이며, 무약정 가격은 32GB가 649 달러, 64GB가 749 달러이다.

알려진 루머와 같이 '다이내믹 퍼스펙티브'라고 불리는 3D 기술을 적용한 첫번째 스마트폰이다. 다이내믹 퍼스펙티브 기술은 실제 3D 디스플레이라기 보다는 시각적인 효과를 지원한다. 앞면에 달린 4개의 저전력 특수카메라와 4개의 적외선 PEC 등과 같은 센서를 활용하여 사람의 동작에 따라 반응하도록 하는 센서 시스템이다. 아마존은 이 기술을 활용한 게임이나 영상물을 확보할 예정이다.

이와 더불어 ‘파이어플라이’는 파이어폰의 가장 큰 특징 중에 하나이다. 문자, 오디오, 이미지를 인식해 관련된 정보를 제공하는 서비스이다. 인쇄된 전화번호, TV에서 나오는 프로그램, 음악, 책, CD, 바코드, QR 코드등을 인식한다. 20만 개 이상의 영화와 3500만 개의 노래, 7천만 개에 달하는 생활용품까지 인식하며 인식된 물건은 아마존에서 곧바로 구매가 가능하다.

스펙 경쟁에서 UX의 시대로

파이어폰의 하드웨어적인 구성은 최근 출시되는 일반 안드로이드 스마트폰과 비교하면 월등하다고는 할 수 없다. 해상도는 오히려 보급형에 가깝고 배터리도 일체형이다. 지금까지 아마존이 킨들시리즈에서 보여왔던 초저가 정책과 비교하면 가격적인 매력도 높지 않다. 좀 냉정하게 이야기하자면 스펙만으로는 매력없는 밋밋한 제품이다.

하지만, 최근 제조사들의 스펙 경쟁에서 한발 떨어졌다는 점에서 아마존다운 선택이라고 평가할 수 있다. 이미 업계에서는 최근에 출시되는 스마트폰은 오버 스펙이라고 평가하고 있다. 최근에 벌어지고 있는 QHD 이슈를 제외하면 하드웨어 스펙만으로 차별화를 이끌어 내고 시장을 지배하는 것은 굉장히 어려운 상황이다.

더구나 스마트폰을 만드는 기술의 난이도가 낮아지면서 경쟁력 있는 사업자들이 계속 생겨나고 있다. 샤오미는 3년 밖에 되지 않은 기업이고 최근에 돌풍은 일으키는 원플러스는 작년 12월에 설립되었다. 이들의 공통점은 하드웨어 스펙보다는 사용자 경험을 내세웠다는 점이다. 하드웨어와 소프트웨어, 그리고 콘텐츠가 어울어져서 고유한 가치를 제공해야 성공할 수 있는 시대가 된 것이다.

철저하게 기존 사용자를 타겟

파이어폰의 발표 내용을 살펴보면서 드는 첫인상은 "돈 내는 놈만 계속 패서 더 뜯어낸다!"는 아마존의 전략이었다. 파이어폰의 스펙과 가격 그리고 특장점 등을 고려해 보았을 때, 스마트폰의 ‘게임체인저(Game Changer)’를 지향하는 것 같아 보이지는 않는다. 철저히 기존 사용자들을 자신의 생태계로 더욱 락인(Lockpin)시키려고 하는 것으로 해석된다.

이를 테면, ‘파이어플라이’는 결국 자사 쇼핑몰 상품과 컨텐츠 판매를 위한 서비스이다. 새로운 사용자나 아마존 스토어가 없는 고객이라면 ‘파이어플라이’ 때문에 파이어폰을 구매하지는 않을 것이다. 하지만, 평소에 아마존에서 쇼핑을 자주 하는 고객에게는 ‘파이어플라이’가 매우 유용한 기능이 될 수가 있다. '다이내믹 퍼스펙티브'도 유사하다. 3D를 제대로 즐기려면 이를 활용한 콘텐츠가 필요하다. 아마존 스토어를 중심으로 콘텐츠가 모일 것이며 유통을 할 것이다.

파이어폰은 하나의 채널일 뿐

아마존은 파이어폰을 기존 고객과 닿을 수 있는 하나의 채널로 정의한 듯 하다. Fire OS로 개발되어져 있어 일반 안드로이드 스마트폰과는 달리 구글 서비스와는 단절되어 있다. 플레이 스토어나 구글맵등은 사용할 수 없다. 대신, 클라우드 저장공간인 '아마존 클라우드 서비스', 회원 프로그램 '아마존 프라임', 음악 콘텐츠 서비스 '아마존 뮤직', 고객 지원 서비스 '메이데이' 등과 같이 아마존의 서비스와 밀접하게 연계되어 있다.

서버 렌더링 방식인 실크 브라우저를 비롯하여 파이어폰에서 일어나는 사용자 행태는 모두 아마존이 기록할 것이다. 지금까지 킨들 시리즈를 통해서 사용자 행태 데이터를 쌓은 것처럼 동일할 것이다. 다만, 기존 단말보다 훨씬 다이나믹하고 폭넓은 개인 데이터가 저장이 될 것이며 더욱 정교한 컨텐츠 추천을 하는데 사용되어 질 것이다.

단말 판매량만으로 볼 때, 파이어폰은 기존 제조사의 전략단말과 비슷한 수준을 가지기는 힘들 것으로 보인다. 아마존 서비스에 충성도가 높은 사용자들에게는 어느 정도 어필이 가능하리라고 예상된다. 99달러인 아마존 프라임 서비스 1년 이용권을 무료로 제공하는 것도 어느 정도 효과가 있을 것이다. 아마존 생태계를 더욱 견고하게 하겠지만 새로운 사용자를 끌어드리는 변화를 기대하기는 어려워 보인다.

* 이 포스팅은 제가 Digieco에 기고한 '생태계 충성도를 높이는 파이어폰' 보고서를 기반으로 내용을 첨삭하여 재구성한 것입니다.

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

‘원플러스(OnePlus)’라는

생소한 중국 제조사의 이름을 처음 접했던 때는 올해 2월이다. 커스텀

롬을 만들던 시아노젠모드(CyanogenMod) 개발자들이 ‘시아노젠社’라는 법인을 내면서 본격적인

사업을 시작했다는 내용이 기사로 나왔다. 설치단말수가 천만을 훌쩍 넘긴 시아노젠모드이기

때문에 새로운 플랫폼 사업자로서의 변신이 궁금하여 꼼꼼히 내용을 읽었다.

그 기사 말미에서는 시아노젠이 중국 제조사인 원플러스와 제휴를 했다는 내용이 짤막하게 언급되어 있었다. AOSP 기반의 플랫폼인 시아노젠모드와 구글과 삼성의 영향력이 상대적으로 작은 중국 제조사와의 만남은 그냥 지나치기에는 매우 중요해 보였다. MIUI를 중심으로 빠른 성장을 이루어낸 샤오미가 연상될 수 밖에 없는 그림이다.

그런데, 언급된 제조사의 이름이 너무 낯설었다. 검색을 해보니 2013년 12월에 설립된 신생 기업이었으니 당연할 수 밖에 없었다. 스마트폰 제조사인 오포(Oppo)의 부사장인 피트 라우(Pete La)를 중심으로 핵심 개발자들이 모여 설립했다는 사실 외에는 더 많은 정보를 찾기 힘들었다. 꾸준하게 관심을 가지고 있었는데 드디어 지난 4월 23일, 첫번째 제품인 ‘원플러스 원’이 공개되었다.

예상대로 만만치 않는 스마트폰을 시장에 내어놓았다. 5.5인치 1080x1920 해상도에 2.5GHz 퀄컴 쿼드코어 스냅드래곤 801를 장착했다. 무게는 162그램이고 카메라는 1300만(후면)/500만(전면) 화소를 지원한다. 대형 제조사들의 플래그쉽 단말에 밀리지 않는 고사양 스펙보다 놀라운 것은 가격이다. 16GB 모델을 299달러, 64GB는 349달러로 출시했다. 중국 특유의 저가정책을 유지하며 중저가 시장을 노린 것이다.

원플러스의 파격은 여기에서 멈추지 않는다. 올해 6월부터 정식 판매를 할 예정인데 대상 국가로 미국, 영국, 캐나다를 시작으로 호주, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 홍콩, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 대만 등이 예정되어 있다. 회사를 설립한지 불과 6개월도 안된 신생 제조사가 첫번째 스마트폰을 글로벌을 목표로 하는 것은 매우 이례적인 경우이다.

일반적인 중국 제조사와 달리 선진국가를 주로 공략한다는 것에 더욱 주목할 필요가 있다. 슬그머니 제품만 내어놓고 글로벌이라는 타이틀을 쓰기 위함 꼼수는 아닌 것 같다. 이들은 ‘Smash the Past’라는 공격적인 마케팅까지 실행하고 있다. 기존에 사용하고 있는 스마트폰을 부스는 영상을 촬영하여 공개하면 정식제품 출시 전에 ‘원플러스원’을 1달러에 제공하는 이벤트이다.

운영체제는 역시 ‘시아노젠모드’를 탑재했다. 정확히는 안드로이드 4.1를 기반에 둔 시아노젠모드 11S OS이다. 구글의 생태계에서 이탈하는 또 하나의 안드로이드 스마트폰이 탄생한 것이다. 샤오미처럼 자체 브라우저나 클라우드, 앱마켓 등을 자체적으로 구축하고 고유한 생태계를 구축할 가능성이 높다.

이러한 원플러스의 모습은 좁게 보면 새로운 제조사의 등장으로 해석이 가능하다. 커스텀롬을 기반으로 완성도 높은 단말을 내놓는다는 점에서 샤오미와 매우 유사한 출발점을 가지고 있다. 안정적인 스마트폰을 파격적으로 낮은 가격으로 물량 공세를 한다면 사용자들은 주목할 것이다. 샤오미처럼 단기간에 스마트폰의 강자로 올라설 수 있는 가능성이 매우 높다.

좀 넓은 관점으로 해석을 해보자면 중국 제조사들의 다변화로 볼 수 있다. 화웨이, ZTE, 샤오미 등으로 대변되는 중국 스마트 제조사들은 지금까지 철저하게 저가 전략을 펼쳐왔다. 그러다 보니 저사양 단말이 주요 생산 제품이었다. 그런데, 원플러스는 지금까지의 중국 제조사와는 다른 전략을 가지고 나타났다. 중고가 시장을 공략한 것이다.

원플러스의 홍보 문구는 ‘플래그쉽 킬러(Flagship Killer)’이다. 삼성과 LG의 전략단말에 결코 뒤지지 않은 하드웨어를 훨씬 저렴한 가격으로 승부하겠다는 의지를 직접적으로 표현한 것이다. 철저하게 저가 위주였던 화웨이와 ZTE, 저렴한 하드웨어를 서비스와 고급스러운 런처로 커버했던 샤오미만이 중국의 모습이 아닌 것이다. 삼성과 LG는 중국 업체의 공세에 빠르게 대응전략을 만들어야 하는 상황이다.

원플러스가 아직은 정식으로 스마트폰을 출시를 한 것은 아니다. 선진시장에서는 제품의 성능만큼 AS나 제품 브랜드도 구매에 영향을 주기 때문에 어떤 결과를 낼지는 장담하기 힘들다. 중요한 것은 신생업체들도 완성도 높은 스마트폰을 만들 정도로 진입장벽이 낮아졌다는 점과 그만그만한 스펙 경쟁으로 유지하고 있는 프리미엄 전략이 더 이상 유효하기가 힘들다는 점이다. 또한, 원플러스가 제 2의 샤오미로 성장할 수 있는 훌륭한 자산과 전략이 있다는 것도 잊지 말아야 한다. 앞으로 원플러스가 어떠한 모습으로 성장하는지 함께 지켜보도록 하자.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼의 초벌입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

그 기사 말미에서는 시아노젠이 중국 제조사인 원플러스와 제휴를 했다는 내용이 짤막하게 언급되어 있었다. AOSP 기반의 플랫폼인 시아노젠모드와 구글과 삼성의 영향력이 상대적으로 작은 중국 제조사와의 만남은 그냥 지나치기에는 매우 중요해 보였다. MIUI를 중심으로 빠른 성장을 이루어낸 샤오미가 연상될 수 밖에 없는 그림이다.

그런데, 언급된 제조사의 이름이 너무 낯설었다. 검색을 해보니 2013년 12월에 설립된 신생 기업이었으니 당연할 수 밖에 없었다. 스마트폰 제조사인 오포(Oppo)의 부사장인 피트 라우(Pete La)를 중심으로 핵심 개발자들이 모여 설립했다는 사실 외에는 더 많은 정보를 찾기 힘들었다. 꾸준하게 관심을 가지고 있었는데 드디어 지난 4월 23일, 첫번째 제품인 ‘원플러스 원’이 공개되었다.

예상대로 만만치 않는 스마트폰을 시장에 내어놓았다. 5.5인치 1080x1920 해상도에 2.5GHz 퀄컴 쿼드코어 스냅드래곤 801를 장착했다. 무게는 162그램이고 카메라는 1300만(후면)/500만(전면) 화소를 지원한다. 대형 제조사들의 플래그쉽 단말에 밀리지 않는 고사양 스펙보다 놀라운 것은 가격이다. 16GB 모델을 299달러, 64GB는 349달러로 출시했다. 중국 특유의 저가정책을 유지하며 중저가 시장을 노린 것이다.

원플러스의 파격은 여기에서 멈추지 않는다. 올해 6월부터 정식 판매를 할 예정인데 대상 국가로 미국, 영국, 캐나다를 시작으로 호주, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 홍콩, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 대만 등이 예정되어 있다. 회사를 설립한지 불과 6개월도 안된 신생 제조사가 첫번째 스마트폰을 글로벌을 목표로 하는 것은 매우 이례적인 경우이다.

일반적인 중국 제조사와 달리 선진국가를 주로 공략한다는 것에 더욱 주목할 필요가 있다. 슬그머니 제품만 내어놓고 글로벌이라는 타이틀을 쓰기 위함 꼼수는 아닌 것 같다. 이들은 ‘Smash the Past’라는 공격적인 마케팅까지 실행하고 있다. 기존에 사용하고 있는 스마트폰을 부스는 영상을 촬영하여 공개하면 정식제품 출시 전에 ‘원플러스원’을 1달러에 제공하는 이벤트이다.

운영체제는 역시 ‘시아노젠모드’를 탑재했다. 정확히는 안드로이드 4.1를 기반에 둔 시아노젠모드 11S OS이다. 구글의 생태계에서 이탈하는 또 하나의 안드로이드 스마트폰이 탄생한 것이다. 샤오미처럼 자체 브라우저나 클라우드, 앱마켓 등을 자체적으로 구축하고 고유한 생태계를 구축할 가능성이 높다.

이러한 원플러스의 모습은 좁게 보면 새로운 제조사의 등장으로 해석이 가능하다. 커스텀롬을 기반으로 완성도 높은 단말을 내놓는다는 점에서 샤오미와 매우 유사한 출발점을 가지고 있다. 안정적인 스마트폰을 파격적으로 낮은 가격으로 물량 공세를 한다면 사용자들은 주목할 것이다. 샤오미처럼 단기간에 스마트폰의 강자로 올라설 수 있는 가능성이 매우 높다.

좀 넓은 관점으로 해석을 해보자면 중국 제조사들의 다변화로 볼 수 있다. 화웨이, ZTE, 샤오미 등으로 대변되는 중국 스마트 제조사들은 지금까지 철저하게 저가 전략을 펼쳐왔다. 그러다 보니 저사양 단말이 주요 생산 제품이었다. 그런데, 원플러스는 지금까지의 중국 제조사와는 다른 전략을 가지고 나타났다. 중고가 시장을 공략한 것이다.

원플러스의 홍보 문구는 ‘플래그쉽 킬러(Flagship Killer)’이다. 삼성과 LG의 전략단말에 결코 뒤지지 않은 하드웨어를 훨씬 저렴한 가격으로 승부하겠다는 의지를 직접적으로 표현한 것이다. 철저하게 저가 위주였던 화웨이와 ZTE, 저렴한 하드웨어를 서비스와 고급스러운 런처로 커버했던 샤오미만이 중국의 모습이 아닌 것이다. 삼성과 LG는 중국 업체의 공세에 빠르게 대응전략을 만들어야 하는 상황이다.

원플러스가 아직은 정식으로 스마트폰을 출시를 한 것은 아니다. 선진시장에서는 제품의 성능만큼 AS나 제품 브랜드도 구매에 영향을 주기 때문에 어떤 결과를 낼지는 장담하기 힘들다. 중요한 것은 신생업체들도 완성도 높은 스마트폰을 만들 정도로 진입장벽이 낮아졌다는 점과 그만그만한 스펙 경쟁으로 유지하고 있는 프리미엄 전략이 더 이상 유효하기가 힘들다는 점이다. 또한, 원플러스가 제 2의 샤오미로 성장할 수 있는 훌륭한 자산과 전략이 있다는 것도 잊지 말아야 한다. 앞으로 원플러스가 어떠한 모습으로 성장하는지 함께 지켜보도록 하자.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼의 초벌입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 발행된 글은 여기에 있습니다.

Comments List

지엽적인 문제인데, 카카오톡과 라인은 MAU 를 발표하지 않고 가입자수만 공식 발표하고 있다 하는데요. 인용하신 MAU표는 아마도 추정한 숫자일듯 합니다.

http://was-sg.wascdn.net/wp-content/uploads/2014/08/We-Are-Social-Global-Chat-App-Figures-2014-08-251-500x375.png

글을 읽고나니 MIM의 본질이 무엇이라 생각하시는지 궁금해졌습니다.. 언급하신 MIM들이 생각하시는 본질에 부족한 부분들이 어떤게 있다고 생각하시는지도 궁금하구요..

저는 대부분의 서비스들이 MIM에게 꼭 필요한 기능들은 이미 차고 넘칠 정도로 구현이 되어 있기 때문에 점점 옆으로 새는게 아닌가 생각이 되거든요.. MIM을 쓰면서 메시지를 보내는데 더 필요한게 있을까 하고 생각되는게 딱히 떠오르지를 않는군요.. 제 상상력이 부족한 탓일 수도 있겠지만요.. ^^;;