2014년 3월, 구글은 웨어러블 기기에 최적화된 플랫폼인 ‘안드로이드 웨어’를 선보였다. 발표 되자마자 필자의 페이스북 타임라인은 안드로이드웨어 소개 동영상으로 가득 찼다. 해당 동영상에서 필자의 눈길을 사로잡은 것은 새로운 플랫폼이 아니라 구글나우의 변신이었다. 꼭 필요한 정보를 웨어러블 기기에 적시에 전달해주면서 완벽한 궁합을 보이고 있었다.

고전적인 ‘검색’을 서비스로 구현을 하다보면 반드시 등장하는 화두가 ‘입력에 대한 사용자경험(UX)’이다. 사용자들이 찾고자 하는 결과에 가장 적합한 검색어(쿼리)를 입력해주면 검색 서비스의 만족도가 높겠지만 이를 강요할 수는 없는 노릇이다. 현실에서는 잦은 오타 입력과 동음이의어(同音異義語)와 같은 예외 상황은 물론이고 어떤 검색어를 입력해야 할지 몰라 난감해 하는 경우도 많다. 검색 서비스들은 이러한 문제를 해결하기 위해 검색어 교정, 연관검색어, 이미지 검색, 음악 검색, AR(Augmented Reality) 등을 선보였다.

이러한 시도들은 기존 검색 서비스를 기능적으로 보조해주는데 불과하다. 기술이 발전하면서 검색 사업자들은 더욱 과감한 시도를 하게 된다. 사용자가 검색창에 검색어를 입력하기 전에 필요한 정보를 전달해주는 것이다. 대표적인 제품이 2012년 6월에 등장한 '구글 나우’이다. 구글 나우는 사용자의 누적된 질문과 현재 위치, 일정, 개인정보, 선호도 등을 반영해 검색어를 입력하지 않아도 원하는 정보를 미리 알려준다. 예를 들어 사용자가 출퇴근 시 자주 다니는 길을 기억해 몇 시가 되면 출근해야 되는지, 그리고 어떤 교통편을 이용하는 게 가장 빠른지 등을 실시간으로 보여주는 서비스이다.

이러한 서비스를 기존의 검색(Search)과 구분하기 위해 '발견(Discovery)'이라고 부르고 있다. ‘발견'은 기존 검색보다 훨씬 개인화되고 현재 상황(Context)이 고려된 정보를 얻어낼 수 있다. 이러한 개념은 오래전부터 검색 서비스에서 시도되고 있었던 것으로 사실 새로운 것은 아니다. 스마트폰이 대중화되면서 주목을 받고 ‘구글 나우’를 통해 좀 더 대중적으로 된 것에 불과하다.

검색 서비스들의 오랜 고민을 응집한 구글 나우는 소비자들에게 어떤 평가를 받고 있을까? 처음 접할 때는 강력한 호기심을 이끌어 내지만 지속성을 유지하는데는 실패한 듯 하다. 서비스를 시작한지 2년이 지난 지금에도 대부분의 사용자들은 구글 나우를 음성 인식 서비스 정도로 이해하고 있다. 이러한 사용자 반응은 어쩌면 당연한 것이다.

‘발견’은 공급자 입장에서는 대단히 매력적으로 보이지만 사용자들에게는 재미가 없는 서비스이다. 기존 검색에서는 결과 목록에서 본인이 원하는 능동적인 선택을 할 수 있다. 때로는 의도치 않았던 결과(Serendipity)에서 흥미로운 이야기를 발견하고 빠져들기도 한다. 편리함을 추구하기 위해 나온 ‘발견’이 서비스가 본질적으로 가져야 할 재미(Fun)을 반감시켜버린 것이다. 적어도 PC와 스마트폰 안에서 보는 현재의 모습은 그렇다.

그런데, 웨어러블 기기에서는 좀 다른 이야기로 전개될 수 있을 듯 하다. 작은 화면에서 효율적으로 사용자들에게 정보를 전달하는 방식으로 ‘발견’은 효율성이 뛰어나다. 스마트워치에서는 ‘발견’으로 1차 정보를 전달하고 필요할 때는 페어링된 스마트폰에서 ‘검색’으로 이어질 수 있다. 기존 경험을 대체하는 것이 아니고 상호보완적인 기능으로 시너지를 낼 수 있게 된다.

‘발견’에 대한 시도는 구글만의 모습은 아니다. 마이크로소프트는 ‘윈도 폰 8.1’에서 개인비서 서비스인 ‘코타나’를 탑재했다. 야후는 자체 개인화 기술 엔진인 C.O.R.E.를 활용하여 '패스트브레이크', ‘커브볼’라는 코드명으로 새로운 검색 서비스를 준비 중에 있는 것으로 알려져 있다. ‘찾아오는 검색’을 지향하는 모바일 검색 서비스 ‘디스커버리 - 검색人’이 작년에 국내에 진출하기도 하였다.

해외 검색 사업자들이 이렇게 ‘발견’에 대해 공격적인 대응을 하는 것에 비해 국내 검색 서비스는 여전히 고전적인 검색의 이용행태에 초점이 멈춰져 있다. 일부 쇼핑몰이나 콘텐츠형 서비스에서 내용기반추천시스템이나 협업필터링을 적용해 추천시스템을 제공하는게 전부이다.

공교롭게도 국내 스마트폰 시장이 대형 스크린에 대한 선호도가 높아 기존 검색만으로 충분히 모바일 대응을 하고 있지만 웨어러블 기기까지 지금과 같은 시장장악력을 보여줄 수 있을런지 모르겠다. 국내 사업자들도 검색에 대한 본질적인 접근을 바꾸어 생각해야 할 필요가 있다. 구글 나우가 자신있게 웨어러블 기기에 대응을 할 수 있었던 것은 2년간의 물리적인 경험이 뒷받침 되었다는 사실을 간과하지 말아야 한다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 원본 글은 여기에 있습니다.

모바일 컨텐츠 이야기

모바일 왕국을 꿈꾸며!!! mobizen@mobizen.pe.kr

486 Entries : Results for app

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

- Posted

- Filed under 모바일 일반

하락하는 모바일앱의 충성도

모바일앱이 보편화되면서 사용자들의 설치에 대한 부담감은 낮아졌다. 하지만, 앱충성도도 동반 하락하고 있어 마케터들을 힘들게 하고 있다. 모바일앱 조사 회사인 Swrve의 최근 보고서에 의하면 사용자들이 설치한 무료 게임의 45.5%는 4회 이하만 실행되는 것으로 조사되었다. 19.3% 모바일게임은 단 1회만 실행되고 사용자들에게 잊혀졌다.

User Retention 유지는 점점 어려워져

위와 같이 앱생태계가 고착화되면서 User Retention 유지는 점점 더 어려워지고 있다. 설치하고나서 1일이 지나면 33.9%, 7일이 지나면 16.4%, 30일이 지나면 5.5%에 불과한 사용자들만 잔존했다. 풀어서 이야기를 해보자면 66.1%의 신규 사용자들은 설치 후 24시간 이내에 사용을 멈춘다는 것이다. Swrve의 보고서는 모바일게임을 중심으로 조사가 진행됐지만 일반적인 모바일앱의 수치로 이해해도 무리없는 수치이다.

서둘러야 하는 마케팅

본 블로그에서는 'Mobile App의 생존 키워드, User Retention'를 통해 User Retention를 유지하는 기본 사이클과 주요 방법론에 대한 이야기를 한 적이 있다. 원론적인 마케팅 방법론이야 여전히 유효하지만 중요한 것은 사이클의 주기가 훨씬 더 짧아지고 있다는 점이다. 아래에 있는 localytics의 그래프를 자세히 살펴보자.

X축은 특정 앱을 처음 실행하는 시간 후에 두번째 실행하는 시간의 차(Interval)이고 Y축은 사용자들이 앱을 떠나 다시는 실행을 하지 않는 비율이다. X축의 시간차가 1분미만일 경우 iPhone 사용자는 10% 정도만 떠난다. 잔존율이 90%나 된다는 이야기이다. 시간차가 7일이 넘어가면 50% iPhone 사용자는 다시는 돌아오지 않는다. iPad 사용자들은 iPhone 사용자에 비해 더욱 냉정해 60% 가까이 되는 수치를 보여주고 있다.

SNS와 엔터테인먼트앱은 더욱 힘들어

localytics 보고서는 이러한 앱시간차와 User Retention간의 상간관계가 카테고리마다 조금씩 차이를 보이고 있다고 언급한다. 보고서에 있는 그래프를 픽셀 단위로 역추산을 하여 정리를 보았다. 정확하지는 않지만 큰 오차는 없을 것이다.

SNS앱 사용자들이 가장 냉정하다. 시간차가 7일이상일 경우 84.3%가 앱을 떠났다. 엔터테인먼트 73.6%, 게임 71.2% 등으로 대체로 경쟁이 치열한 카테고리 일수록 높은 비율을 보이고 있다. 반면에 뉴스와 건강 관련 모바일앱은 각각 58.9%와 61.4%로 조사되어 상대적으로 느긋하다는 것을 확인할 수 있었다.

마케팅은 동시다발적으로

아직까지도 많은 사업자들은 CPI 기반의 마케팅에 집중하고 있다. 앱스토어 순위를 유지할 수 있다는 점에서 이러한 다운로드 유도형 마케팅은 효율성 측정이 쉬운 반면 실제 서비스의 충성도나 수익으로 이어지는 경우는 많지 않다. 마케팅의 KPI를 앱스토어 순위만으로 설정하는 것이 위험한 이유가 여기에 있다.

중요한 것은 User Retention을 유지하여 진성 고객을 확보하고 LTV를 올리는 것이다. 위에서 설명한 것처럼 두번째 앱실행을 단기간에 하도록 만들어 앱에 대한 관심도를 끌어 올려야 한다. 모바일앱 마케팅은 다운로드 유도형과 함께 적절한 프로모션, 바이럴 마케팅, Push Notification이 동시다발적으로 집행이 되어야 할 필요가 있다.

모바일앱이 보편화되면서 사용자들의 설치에 대한 부담감은 낮아졌다. 하지만, 앱충성도도 동반 하락하고 있어 마케터들을 힘들게 하고 있다. 모바일앱 조사 회사인 Swrve의 최근 보고서에 의하면 사용자들이 설치한 무료 게임의 45.5%는 4회 이하만 실행되는 것으로 조사되었다. 19.3% 모바일게임은 단 1회만 실행되고 사용자들에게 잊혀졌다.

User Retention 유지는 점점 어려워져

위와 같이 앱생태계가 고착화되면서 User Retention 유지는 점점 더 어려워지고 있다. 설치하고나서 1일이 지나면 33.9%, 7일이 지나면 16.4%, 30일이 지나면 5.5%에 불과한 사용자들만 잔존했다. 풀어서 이야기를 해보자면 66.1%의 신규 사용자들은 설치 후 24시간 이내에 사용을 멈춘다는 것이다. Swrve의 보고서는 모바일게임을 중심으로 조사가 진행됐지만 일반적인 모바일앱의 수치로 이해해도 무리없는 수치이다.

서둘러야 하는 마케팅

본 블로그에서는 'Mobile App의 생존 키워드, User Retention'를 통해 User Retention를 유지하는 기본 사이클과 주요 방법론에 대한 이야기를 한 적이 있다. 원론적인 마케팅 방법론이야 여전히 유효하지만 중요한 것은 사이클의 주기가 훨씬 더 짧아지고 있다는 점이다. 아래에 있는 localytics의 그래프를 자세히 살펴보자.

X축은 특정 앱을 처음 실행하는 시간 후에 두번째 실행하는 시간의 차(Interval)이고 Y축은 사용자들이 앱을 떠나 다시는 실행을 하지 않는 비율이다. X축의 시간차가 1분미만일 경우 iPhone 사용자는 10% 정도만 떠난다. 잔존율이 90%나 된다는 이야기이다. 시간차가 7일이 넘어가면 50% iPhone 사용자는 다시는 돌아오지 않는다. iPad 사용자들은 iPhone 사용자에 비해 더욱 냉정해 60% 가까이 되는 수치를 보여주고 있다.

SNS와 엔터테인먼트앱은 더욱 힘들어

localytics 보고서는 이러한 앱시간차와 User Retention간의 상간관계가 카테고리마다 조금씩 차이를 보이고 있다고 언급한다. 보고서에 있는 그래프를 픽셀 단위로 역추산을 하여 정리를 보았다. 정확하지는 않지만 큰 오차는 없을 것이다.

SNS앱 사용자들이 가장 냉정하다. 시간차가 7일이상일 경우 84.3%가 앱을 떠났다. 엔터테인먼트 73.6%, 게임 71.2% 등으로 대체로 경쟁이 치열한 카테고리 일수록 높은 비율을 보이고 있다. 반면에 뉴스와 건강 관련 모바일앱은 각각 58.9%와 61.4%로 조사되어 상대적으로 느긋하다는 것을 확인할 수 있었다.

마케팅은 동시다발적으로

아직까지도 많은 사업자들은 CPI 기반의 마케팅에 집중하고 있다. 앱스토어 순위를 유지할 수 있다는 점에서 이러한 다운로드 유도형 마케팅은 효율성 측정이 쉬운 반면 실제 서비스의 충성도나 수익으로 이어지는 경우는 많지 않다. 마케팅의 KPI를 앱스토어 순위만으로 설정하는 것이 위험한 이유가 여기에 있다.

중요한 것은 User Retention을 유지하여 진성 고객을 확보하고 LTV를 올리는 것이다. 위에서 설명한 것처럼 두번째 앱실행을 단기간에 하도록 만들어 앱에 대한 관심도를 끌어 올려야 한다. 모바일앱 마케팅은 다운로드 유도형과 함께 적절한 프로모션, 바이럴 마케팅, Push Notification이 동시다발적으로 집행이 되어야 할 필요가 있다.

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

“어지러워서 넘어질 수도 있으니 앞에 있는 기둥을 꼭 잡으세요”

근무하던 직원이 가볍게 주의를 준다. 그때까지만 해도 괜한 너스레로 여기고 별다른 기대를 하지 않았다. 하지만, 체험이 시작되자 자연스럽게 기둥을 잡고 있던 손목에는 힘이 잔뜩 들어갔다. 시각과 청각을 완벽히 속이며 가상세계(이하 ‘VR’)가 현실을 대체했기 때문이다. VR에 대한 가능성을 확인했으며 자연스럽게 관심도 높아졌다. 게임용 헤드셋‘오큘러스 리프트’로 롤러코스트를 경험했을 때의 기억이다.

2014년 3월 25일, ‘오큘러스 리프트’를 개발한 ‘오큘러스VR’를 페이스북이 인수했다는 발표가 보도되었다. 아직 정식 제품 하나 없는 기업에 23억달러(2조 5천억원)나 투자 했으니 호사가들이 좋아할 만한 뉴스거리이다. 그런데, 의외로 무미건조한 기사들만 접할 수 있을 뿐 조용히 지나가고 있다. 얼마전에 있었던 왓츠앱(Whatsapp) 인수 때와는 전혀 다른 분위기이다.

소셜네트워크 최강인 페이스북과 가상현실 기업이 함께 하는 모습을 당장 그려보기가 어려우니 해석이 어려울 수 밖에 없다. 이번 인수를 알리는 마크 저커버그의 페이스북 포스팅에 달린 댓글을 보면 부정적인 이야기가 대부분이다. 페이스북의 돈놀이일 뿐이라는 비난도 있다. 하지만, 필자는 이번 인수건을 지켜보며 저커버그에 대한 평가를 다시 하고 있다.

오큘러스VR의 가능성을 본 그의 안목 때문만은 아니다. 인수 합병에 대한 그의 철학을 인정할 수 밖에 없기 때문이다. 대부분의 기업은 인수 합병을 결정할 때는 수익성, 자사 서비스와 시너지 여부, 인재 확보 등을 보게 마련이다. 그런데, 저커버그는 이러한 상식과 전혀 무관한 곳에 23억달러를 지불했다. 미래를 선도할 수 있는 플랫폼이 될 가능성이 있다는 이유가 전부이다.

저크버그도 VR이 정답이라고 생각하지는 않는 듯하다. 다양한 가능성 중 하나로 선택한 것 뿐이다. 4억 5천만명의 가입자를 가진 왓츠앱(Whatsapp) 인수는 의사 결정의 문제이다. 하지만, 실체없는 미래 기술에 대한 투자는 철학이 있어야 가능하다. 이러한 철학으로 새로운 기술을 모은다면 페이스북이 미래 플랫폼을 장악할 수 있을 듯 하다.

물론, 철학은 무모함과는 구분되어야 한다. 필자가 이번 인수를 높게 평가하는 이유는 ‘게임 체인저(Game Changer)’로 도전하는 페이스북의 모습을 읽었기 때문이다. 그들은 10억명의 가입자를 가진 기업이다. 끝없는 인수 합병을 통해 수평확장과 수직통합을 진행하는 저돌적인 모습도 보여주고 있다. 하지만, 지금까지는 일반적인 전략을 실행하는 온라인 서비스 사업자의 모습을 벗어나지는 못했다.

그런데 이번 인수 소식을 듣고 '오큘러스 리프트' 기억이 떠오르며 웨어러블 시장을 여는 것은 애플과 삼성이 아니라 페이스북일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 최근 웨어러블 기기는 스마트워치, 스마트밴드 등과 같은 WMD(Wrist Mounted Device) 중심으로 형성되고 있다. 사업자들의 고민은 갑자기 작아진(또는 사라진) 디스플레이에 정보를 전달하는 적절한 방법을 찾지 못한데 있다. 플랫폼, 킬러앱등이 쉽게 해결되지 않는 것도 이 고민에 대한 명쾌한 해답이 없기 때문이다.

페이스북은 현재 시장 트렌드를 무시하고 HMD(Head Mounted Device)를 선택했다. 지금까지 시장의 고민을 뛰어넘는 선택이다. 물론, 그 전에도 HMD는 존재했다. 증강현실(Augmented Reality) 기술에 기반하는 ‘구글글래스’가 대표적이다. 하지만 구글은 디스플레이의 한계를 벗어나지 못했고 ‘현실 세계의 정보’라는 틀에 머물렀다. 오큘러스VR은 웨어러블의 관점에서 보자면 이 모든 화두를 비껴간 전혀 다른 개념의 제품이기도 하다.

이번 인수를 통해 페이스북이 단기간에 효과를 본다거나 웨어러블 시장에서 오큘러스VR이 큰 성공을 거둘 것이란 이야기는 절대로 아니다. 페이스북이 미래 시장을 접근하는 자세와 도전하는 모습이 대단하다는 것이다. 엑셀을 바라보고 의사 결정하는 기업은 실패를 하지는 않겠지만 미래를 만들어가지는 못하는 법이다. 페이스북은 5년후, 아니 10년후의 미래를 만들어가기 시작했다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 원본 글은 여기에 있습니다.

근무하던 직원이 가볍게 주의를 준다. 그때까지만 해도 괜한 너스레로 여기고 별다른 기대를 하지 않았다. 하지만, 체험이 시작되자 자연스럽게 기둥을 잡고 있던 손목에는 힘이 잔뜩 들어갔다. 시각과 청각을 완벽히 속이며 가상세계(이하 ‘VR’)가 현실을 대체했기 때문이다. VR에 대한 가능성을 확인했으며 자연스럽게 관심도 높아졌다. 게임용 헤드셋‘오큘러스 리프트’로 롤러코스트를 경험했을 때의 기억이다.

2014년 3월 25일, ‘오큘러스 리프트’를 개발한 ‘오큘러스VR’를 페이스북이 인수했다는 발표가 보도되었다. 아직 정식 제품 하나 없는 기업에 23억달러(2조 5천억원)나 투자 했으니 호사가들이 좋아할 만한 뉴스거리이다. 그런데, 의외로 무미건조한 기사들만 접할 수 있을 뿐 조용히 지나가고 있다. 얼마전에 있었던 왓츠앱(Whatsapp) 인수 때와는 전혀 다른 분위기이다.

소셜네트워크 최강인 페이스북과 가상현실 기업이 함께 하는 모습을 당장 그려보기가 어려우니 해석이 어려울 수 밖에 없다. 이번 인수를 알리는 마크 저커버그의 페이스북 포스팅에 달린 댓글을 보면 부정적인 이야기가 대부분이다. 페이스북의 돈놀이일 뿐이라는 비난도 있다. 하지만, 필자는 이번 인수건을 지켜보며 저커버그에 대한 평가를 다시 하고 있다.

오큘러스VR의 가능성을 본 그의 안목 때문만은 아니다. 인수 합병에 대한 그의 철학을 인정할 수 밖에 없기 때문이다. 대부분의 기업은 인수 합병을 결정할 때는 수익성, 자사 서비스와 시너지 여부, 인재 확보 등을 보게 마련이다. 그런데, 저커버그는 이러한 상식과 전혀 무관한 곳에 23억달러를 지불했다. 미래를 선도할 수 있는 플랫폼이 될 가능성이 있다는 이유가 전부이다.

저크버그도 VR이 정답이라고 생각하지는 않는 듯하다. 다양한 가능성 중 하나로 선택한 것 뿐이다. 4억 5천만명의 가입자를 가진 왓츠앱(Whatsapp) 인수는 의사 결정의 문제이다. 하지만, 실체없는 미래 기술에 대한 투자는 철학이 있어야 가능하다. 이러한 철학으로 새로운 기술을 모은다면 페이스북이 미래 플랫폼을 장악할 수 있을 듯 하다.

물론, 철학은 무모함과는 구분되어야 한다. 필자가 이번 인수를 높게 평가하는 이유는 ‘게임 체인저(Game Changer)’로 도전하는 페이스북의 모습을 읽었기 때문이다. 그들은 10억명의 가입자를 가진 기업이다. 끝없는 인수 합병을 통해 수평확장과 수직통합을 진행하는 저돌적인 모습도 보여주고 있다. 하지만, 지금까지는 일반적인 전략을 실행하는 온라인 서비스 사업자의 모습을 벗어나지는 못했다.

그런데 이번 인수 소식을 듣고 '오큘러스 리프트' 기억이 떠오르며 웨어러블 시장을 여는 것은 애플과 삼성이 아니라 페이스북일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 최근 웨어러블 기기는 스마트워치, 스마트밴드 등과 같은 WMD(Wrist Mounted Device) 중심으로 형성되고 있다. 사업자들의 고민은 갑자기 작아진(또는 사라진) 디스플레이에 정보를 전달하는 적절한 방법을 찾지 못한데 있다. 플랫폼, 킬러앱등이 쉽게 해결되지 않는 것도 이 고민에 대한 명쾌한 해답이 없기 때문이다.

페이스북은 현재 시장 트렌드를 무시하고 HMD(Head Mounted Device)를 선택했다. 지금까지 시장의 고민을 뛰어넘는 선택이다. 물론, 그 전에도 HMD는 존재했다. 증강현실(Augmented Reality) 기술에 기반하는 ‘구글글래스’가 대표적이다. 하지만 구글은 디스플레이의 한계를 벗어나지 못했고 ‘현실 세계의 정보’라는 틀에 머물렀다. 오큘러스VR은 웨어러블의 관점에서 보자면 이 모든 화두를 비껴간 전혀 다른 개념의 제품이기도 하다.

이번 인수를 통해 페이스북이 단기간에 효과를 본다거나 웨어러블 시장에서 오큘러스VR이 큰 성공을 거둘 것이란 이야기는 절대로 아니다. 페이스북이 미래 시장을 접근하는 자세와 도전하는 모습이 대단하다는 것이다. 엑셀을 바라보고 의사 결정하는 기업은 실패를 하지는 않겠지만 미래를 만들어가지는 못하는 법이다. 페이스북은 5년후, 아니 10년후의 미래를 만들어가기 시작했다.

* 이 글은 제가 ZDNET Korea에 기고한 칼럼입니다. 개인적인 기록을 위해 이곳에 남깁니다. 원본 글은 여기에 있습니다.

- Posted

- Filed under 모바일 일반

2008년 7월 10일, 애플은 앱스토어를 런칭하였다. 이때부터 모바일은 앱 중심의 소비행태를 보여왔고 사업자들은 앱스토어 내에서 주도권을 잡기 위해 뜨거운 경쟁을 시작했다. 이제는 앱스토어를 떠나서는 모바일 시장을 이야기 할 수 없게 되었다.

전체 앱스토어의 흐름 중에서 국내 시장만이 보여주는 몇가지 주요 특징이 있다. 이번 포스팅에서는 관련한 내용을 정리해보고자 한다. 거창하게 이야기 할 수 있는 새로운 사실은 없겠지만 수치를 통해 다시 한번 확인하고 점검하는 기회가 될 수 있을 것이다.

#1. 강력한 소비 시장

가장 재미있고 미스테리한 것은 국내 사업자들은 시장이 좁다고 투덜대지만 데이터가 보여주는 것은 전혀 사실과 다르다는 점이다. 먼저, 인구대비 디지털 컨텐츠의 지출 비용을 조사한 HIS & App Annie의 보고서를 살펴보자. 한국을 포함한 일본, 미국, 영국, 독일, 프랑스, 러시아 등 주요 7개국의 시장 데이터를 조사하여 비교한 것이다.

자료를 살펴보니 한국, 일본, 미국, 영국만이 평균치를 상회하고 있다. 단순하게 평균치보다 높은 것은 아니다. 기기 1대당 디지털 컨텐츠의 소비규모와 증가율에서는 한국이 가장 높게 조사되었다. 전세계에서 가장 강력한 소비 파워를 보유한 시장인 셈이다. 참고로 1인당 커넥티드 기기 구매율은 미국이 가장 높았다.

모바일앱의 수익도 마찬가지이다. 국가별 시장규모를 비교해 보면 미국, 일본에 이어 한국이 전세계에서 3번째로 높은 시장이다. 인구대비를 고려한다면 한국 시장이 가장 활발한 장소임은 분명하다. App Annie & IDC의 다른 보고서를 살펴보면 2013년 국내 모바일앱 시장의 규모는 전년대비 2.3배나 상승한 것으로 보고되었다.

모바일앱의 수익도 마찬가지이다. 국가별 시장규모를 비교해 보면 미국, 일본에 이어 한국이 전세계에서 3번째로 높은 시장이다. 인구대비를 고려한다면 한국 시장이 가장 활발한 장소임은 분명하다. App Annie & IDC의 다른 보고서를 살펴보면 2013년 국내 모바일앱 시장의 규모는 전년대비 2.3배나 상승한 것으로 보고되었다.

#2. 안드로이드 쏠림이 지나쳐

단말 판매 규모로 보면 전세계적으로 안드로이드의 점유율이 높은 것은 사실이다. 하지만, 삼성과 LG의 영향력이 큰 국내 시장의 특성상 유별나게 쏠림이 심하다. SA가 88개국을 대상으로 OS별 스마트폰 사용자 수와 점유율을 조사한 결과, 한국은 안드로이드폰 사용자 비율이 93.4%로 세계에서 가장 높은 것으로 알려졌다.

물론, 단말의 시장점유율과 모바일앱 수익의 비중이 정비례하는 것은 아니다. iOS 고객들의 컨텐츠 지출이 안드로이드보다 크기 때문이다. 하지만, 이 정도의 잠식에서는 도리가 없다. 전문가들은 국내 앱스토어 수익에서 안드로이드가 차지하는 비중을 약 70% 정도로 보고 있다.

#3. 모바일 게임 중심의 소비 행태

Statista에서 발표한 국내 시장의 카테고리별 모바일 컨텐츠의 지출 비중을 살펴보자. 모바일 게임이 전체의 5.27%를 차지하고 있다. 두번째로 높은 만화(웹툰)가 1.98%라는 것을 감안한다면 게임이 차지하는 절대적인 존재감을 쉽게 짐작할 수 있다.

모바일 게임의 지출 비중이 큰 것은 다른 국가에서도 흔히 볼 수 있는 현상이긴 하다. 하지만, 상대적인 비교를 해보면 그 비중이 지나치다는 것을 쉽게 확인할 수 있다. HIS & App Annie의 보고서에 따르면 전체 디지털 컨텐츠 지출 중에 92.1%가 게임이다. 전세계에서 가장 높은 의존도를 보여주고 있다. 모바일 게임앱의 비중은 21.6%로 일본에 이어 두번째로 높다. 이렇다 보니 다른 카테고리의 환경은 척박할 수 밖에 없는 것이다.

#4. 앱내 광고로는 재미를 못 봐

앱스토어 경제학이 IAP를 중심으로 흐르고 있는 것은 분명하다. 하지만, 국내에서 앱내 광고는 상대적으로 지나치게 비활성화되어 있다. App Annie & IDC의 보고서에 의하면 국내 모바일 앱 수익에서 광고가 차지하는 비중은 36%이다. 프랑스와 일본보다는 높은 수치이긴 하지만 40%가 넘는 다른 국가와 비교하면 한참 떨어지는 수치이다.

앱스토어 경제학이 IAP를 중심으로 흐르고 있는 것은 분명하다. 하지만, 국내에서 앱내 광고는 상대적으로 지나치게 비활성화되어 있다. App Annie & IDC의 보고서에 의하면 국내 모바일 앱 수익에서 광고가 차지하는 비중은 36%이다. 프랑스와 일본보다는 높은 수치이긴 하지만 40%가 넘는 다른 국가와 비교하면 한참 떨어지는 수치이다.

IDC의 최근 보고서 내용은 더욱 흥미롭다. 2017년까지 광고 수익의 비중이 떨어지는 유일한 국가로 한국을 지목한 것이다. 앞으로의 실제 시장이 어떤 모습으로 변할지는 장담할 수는 없다. 하지만, 앱내 광고는 여전히 사용자 거부감이 심하고 게임을 제외하면 장기간 생존하는 앱이 많지 않아 매체력이 약하다. 특별한 변수가 없는 한, IDC 보고서에서 언급한 것처럼 한국의 모바일앱 광고 시장은 지금과 같은 수준을 벗어나기는 힘들어 보인다.

IDC의 최근 보고서 내용은 더욱 흥미롭다. 2017년까지 광고 수익의 비중이 떨어지는 유일한 국가로 한국을 지목한 것이다. 앞으로의 실제 시장이 어떤 모습으로 변할지는 장담할 수는 없다. 하지만, 앱내 광고는 여전히 사용자 거부감이 심하고 게임을 제외하면 장기간 생존하는 앱이 많지 않아 매체력이 약하다. 특별한 변수가 없는 한, IDC 보고서에서 언급한 것처럼 한국의 모바일앱 광고 시장은 지금과 같은 수준을 벗어나기는 힘들어 보인다.

#5. 지역 플랫폼의 지배력이 강력해

초기 앱스토어 시장에서는 지역색이 크게 드러나지 않았다. 시간이 지나면서 앱스토어도 고착화되고 문화적인 트렌드가 투영되기 시작했다. 국내를 포함한 아시아 지역에서는 이러한 경향이 더욱 심하게 나타난다. Distimo 보고서를 살펴보니 국내 앱스토어에서는 iPad 49%, iPhone 60%, 안드로이드 61%가 국내에서만 인기가 높은 앱이다. 일본과 함께 지역색을 가장 많이 보여주는 시장인 셈이다.

조금 다른 말로 바꿔보면 국내는 특정 플랫폼에 대한 의존도가 매우 높은 시장이다. 물론, 카카오 플랫폼에 대한 이야기이다. 이러한 관점에서 보면 일본보다 국내 시장이 더욱 심하다. 캘커타에서 수집한 국가별 Top 10에 포함된 앱들의 목록을 보자. 누적다운로드 천만건 이상의 앱 중에서 1분기에 스토어 Top 10에 한번이라도 포함된 리스트이다.

일본은 라인 관련 앱들이 전체의 44.4%를 차지하고 있고, 국내는 카카오 관련 앱들이 59.1%를 차지하고 있다. 지역색이 강하고 게임 위주의 지출이 일어나는 근본적인 원인도 여기에 있다. 카카오 플랫폼이 문제라기 보다는 쏠림 현상이 지나치고 자연스러운 시장 경쟁이 일어나지 못하고 있기 때문이다.

국내 시장은 동전의 양면과도 같이 극적인 요소를 동시에 가지고 있다. 가장 활발한 지출을 하는 소비자를 보유하고 있지만 특정 플랫폼과 카테고리를 제외하면 생존하기가 어렵다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 생태계의 관점에서 다양한 플랫폼들을 육성하고 지원해야 할 필요가 있다. 창업 숫자만을 KPI로 지향하는 일부 스타트업 지원 프로그램에 대해 한계를 느끼고 부정적이게 된 이유도 여기에 있다. 기회가 된다면 여기에 대해 더 자세한 이야기를 해보도록 하겠다.

전체 앱스토어의 흐름 중에서 국내 시장만이 보여주는 몇가지 주요 특징이 있다. 이번 포스팅에서는 관련한 내용을 정리해보고자 한다. 거창하게 이야기 할 수 있는 새로운 사실은 없겠지만 수치를 통해 다시 한번 확인하고 점검하는 기회가 될 수 있을 것이다.

#1. 강력한 소비 시장

가장 재미있고 미스테리한 것은 국내 사업자들은 시장이 좁다고 투덜대지만 데이터가 보여주는 것은 전혀 사실과 다르다는 점이다. 먼저, 인구대비 디지털 컨텐츠의 지출 비용을 조사한 HIS & App Annie의 보고서를 살펴보자. 한국을 포함한 일본, 미국, 영국, 독일, 프랑스, 러시아 등 주요 7개국의 시장 데이터를 조사하여 비교한 것이다.

자료를 살펴보니 한국, 일본, 미국, 영국만이 평균치를 상회하고 있다. 단순하게 평균치보다 높은 것은 아니다. 기기 1대당 디지털 컨텐츠의 소비규모와 증가율에서는 한국이 가장 높게 조사되었다. 전세계에서 가장 강력한 소비 파워를 보유한 시장인 셈이다. 참고로 1인당 커넥티드 기기 구매율은 미국이 가장 높았다.

#2. 안드로이드 쏠림이 지나쳐

단말 판매 규모로 보면 전세계적으로 안드로이드의 점유율이 높은 것은 사실이다. 하지만, 삼성과 LG의 영향력이 큰 국내 시장의 특성상 유별나게 쏠림이 심하다. SA가 88개국을 대상으로 OS별 스마트폰 사용자 수와 점유율을 조사한 결과, 한국은 안드로이드폰 사용자 비율이 93.4%로 세계에서 가장 높은 것으로 알려졌다.

물론, 단말의 시장점유율과 모바일앱 수익의 비중이 정비례하는 것은 아니다. iOS 고객들의 컨텐츠 지출이 안드로이드보다 크기 때문이다. 하지만, 이 정도의 잠식에서는 도리가 없다. 전문가들은 국내 앱스토어 수익에서 안드로이드가 차지하는 비중을 약 70% 정도로 보고 있다.

#3. 모바일 게임 중심의 소비 행태

Statista에서 발표한 국내 시장의 카테고리별 모바일 컨텐츠의 지출 비중을 살펴보자. 모바일 게임이 전체의 5.27%를 차지하고 있다. 두번째로 높은 만화(웹툰)가 1.98%라는 것을 감안한다면 게임이 차지하는 절대적인 존재감을 쉽게 짐작할 수 있다.

모바일 게임의 지출 비중이 큰 것은 다른 국가에서도 흔히 볼 수 있는 현상이긴 하다. 하지만, 상대적인 비교를 해보면 그 비중이 지나치다는 것을 쉽게 확인할 수 있다. HIS & App Annie의 보고서에 따르면 전체 디지털 컨텐츠 지출 중에 92.1%가 게임이다. 전세계에서 가장 높은 의존도를 보여주고 있다. 모바일 게임앱의 비중은 21.6%로 일본에 이어 두번째로 높다. 이렇다 보니 다른 카테고리의 환경은 척박할 수 밖에 없는 것이다.

#4. 앱내 광고로는 재미를 못 봐

#5. 지역 플랫폼의 지배력이 강력해

초기 앱스토어 시장에서는 지역색이 크게 드러나지 않았다. 시간이 지나면서 앱스토어도 고착화되고 문화적인 트렌드가 투영되기 시작했다. 국내를 포함한 아시아 지역에서는 이러한 경향이 더욱 심하게 나타난다. Distimo 보고서를 살펴보니 국내 앱스토어에서는 iPad 49%, iPhone 60%, 안드로이드 61%가 국내에서만 인기가 높은 앱이다. 일본과 함께 지역색을 가장 많이 보여주는 시장인 셈이다.

조금 다른 말로 바꿔보면 국내는 특정 플랫폼에 대한 의존도가 매우 높은 시장이다. 물론, 카카오 플랫폼에 대한 이야기이다. 이러한 관점에서 보면 일본보다 국내 시장이 더욱 심하다. 캘커타에서 수집한 국가별 Top 10에 포함된 앱들의 목록을 보자. 누적다운로드 천만건 이상의 앱 중에서 1분기에 스토어 Top 10에 한번이라도 포함된 리스트이다.

일본은 라인 관련 앱들이 전체의 44.4%를 차지하고 있고, 국내는 카카오 관련 앱들이 59.1%를 차지하고 있다. 지역색이 강하고 게임 위주의 지출이 일어나는 근본적인 원인도 여기에 있다. 카카오 플랫폼이 문제라기 보다는 쏠림 현상이 지나치고 자연스러운 시장 경쟁이 일어나지 못하고 있기 때문이다.

국내 시장은 동전의 양면과도 같이 극적인 요소를 동시에 가지고 있다. 가장 활발한 지출을 하는 소비자를 보유하고 있지만 특정 플랫폼과 카테고리를 제외하면 생존하기가 어렵다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 생태계의 관점에서 다양한 플랫폼들을 육성하고 지원해야 할 필요가 있다. 창업 숫자만을 KPI로 지향하는 일부 스타트업 지원 프로그램에 대해 한계를 느끼고 부정적이게 된 이유도 여기에 있다. 기회가 된다면 여기에 대해 더 자세한 이야기를 해보도록 하겠다.

- Tag Android, Game, ios, mobile, store, Wireless, 게임, 광고, 국내시장, 독특한, 모바일, 무선, 쏠림, 안드로이드, 앱스토어, 지역색, 지출, 카카오, 특징, 플랫폼

- Posted

- Filed under 모바일 일반

여전히 KPI는 UV와 PV

온라인 서비스를 유지하는데 지표가 중요하다는 것은 너무도 당연한 이야기이다. 다양한 지표들은 전체 사업의 KPI를 설정하고 ROI를 측정하는데 사용된다. 그런데, 모바일 서비스를 하는 사업자들이 여전히 PC웹에서 쓰던 UV와 PV에 머무르고 있다는 것은 다소 문제가 있다.

모바일웹도 'More'버튼을 통해 한 페이지에서 정보가 계속 추가되는 것을 생각해보면 PV가 모호해진다. 게다가 지금은 모바일앱이 주류로 사용되고 있다. 여러개의 API를 호출하여 한 페이지를 구성하는 모바일앱에서 호출횟수를 누적하는 웹지표를 사용하는 것은 적합하지 않다. 현재 사업자들의 KPI나 ROI 측정은 시작부터가 잘못되었다고 해도 과언이 아니다.

새로운 지표가 필요해

얼마전부터 전문 마케터들을 중심으로 이러한 현실적인 문제에 대한 논의가 시작되었다. 초기에는 CAC(Customer Acquisition Costs), ARPU(Average Revenue Per User), ARPPU(Average Revenue Per Paying User), ARPDAU(Average Revenue Per Daily Active User), Session Time, Retention Rate, Churn Rate 등과 같은 기존 지표들이 거론되었다. 최근에는 이들을 총괄할 수 있는 새로운 지표가 필요한 것으로 이야기가 진행되고 있다.

새로운 지표는 모바일앱에 최적화하는 것을 목적으로 한다. 마케터들은 각자 지표의 고려 항목에 대해 정리를 시작했는데 Users, Revenue, Session, Retention, Time in App, Accquistion 등이 공통으로 언급되었다. 이러한 항목이 포함되어 새롭게 계산되어 탄생한 지표가 바로 LTV 이다.

LTV의 탄생

LTV는 'Lifetime Value'의 약자로 일부 보고서는 CLTV(Customer Lifetime Value)라고 부르기도 한다. LTV는 다양한 요소들을 항목으로 계산되어 나온 지표이기 때문에 UV나 PV와 같이 간단하지 않다. [a•mo•bee]는 LTV를 아래와 같이 정의하고 있다.

아직까지 개념만 논의되는 수준이다 보니 보고서마다 실제 계산식은 다르다. capptain에서 정리한 LTV가 비교적 간단하면서도 명확한 의미를 부여하는데 그 수식은 아래와 같다.

* Retention Rate = (Original Customers – Customers Lost) / Original

* Retention Rate = (Original Customers – Customers Lost) / Original

* Churn Rate = 1 - Retention Rate

LTV는 위에서 언급된 다양한 고려 항목을 기준으로 계산되는 모바일앱을 위한 지표이다. STRABASE는 '마케팅 업계 용어로 이용자 1인당 칭출할 수 있는 총 수익을 산출하기 위해 각종 지표를 종합적으로 분석한 수치'라고 정의를 했다. 위와 같이 지금까지 사용되던 UV와 PV는 철저하게 트래픽 중심이었다면 LTV는 수익을 중심으로 계산된다.

LTV 상승 전략

모바일앱을 서비스하는 사업자는 LTV를 올리기 위한 전략이 필요하다. 다양하게 관점으로 LTV를 정리하는 보고서들을 살펴보면 하나같이 인위적인 사용자 증가는 무의미하다고 강조하고 있다. 광고가 중심이었던 웹과 다르게 앱은 IAP 중심으로 BM이 형성되어 있기 때문이다. 모바일앱은 지출을 하는 양질의 사용자를 관리하는 것이 중요하고 LTV는 이러한 개념이 녹아들어 있다.

LTV 관리는 CPI나 이벤트를 중심으로 모객을 하던 기존 행태를 버리고 CAC를 낮추는 것부터 시작한다. 그리고, 입소문과 네트워크 효과를 통해 양질의 초기 고객을 확보하고 서비스 특성에 적합한 BM을 세운다. 양질의 고객들이 앱에 오랫동안 머물고 지속적인 업데이트를 통해 서비스를 개선하는 것이 LTV의 관리 기법이다.

LTV 관리는 CPI나 이벤트를 중심으로 모객을 하던 기존 행태를 버리고 CAC를 낮추는 것부터 시작한다. 그리고, 입소문과 네트워크 효과를 통해 양질의 초기 고객을 확보하고 서비스 특성에 적합한 BM을 세운다. 양질의 고객들이 앱에 오랫동안 머물고 지속적인 업데이트를 통해 서비스를 개선하는 것이 LTV의 관리 기법이다.

LTV 측정 솔루션

LTV가 호응을 이끌어 내면서 하나둘씩 측정 솔루션들이 등장하고 있다. 대표적인 사례가 [a•mo•bee], KOCHAVA 등이다. [a•mo•bee]는 사용자 수, 앱이용률, ARPU, Retention Rate 등을 종합하여 LTV를 계산한다. 계산된 LTV에 따라 마케팅 마케팅 전략을 세우고, 캠페인 성과 분석까지 이어진다.

아쉽지만 국내에는 이러한 플랫폼은 존재하지 않는다. 이제부터 국내 사업자들도 기존 지표를 버리고 LTV에 관심을 가져야 한다. 모바일앱에 최적화된 지표로 KPI를 세우고 ROI 측정을 해야 한다. 이를 통해 모객이 필요한 시점과 캠페인의 성격, 모바일앱의 생명 주기 등을 명확하게 아는 것이 중요하다. 자신에게 수억원을 지원해 줄 부자 스폰서가 없는 이상, 모바일앱 개발자는 수익을 만들어야 하기 때문이다.

온라인 서비스를 유지하는데 지표가 중요하다는 것은 너무도 당연한 이야기이다. 다양한 지표들은 전체 사업의 KPI를 설정하고 ROI를 측정하는데 사용된다. 그런데, 모바일 서비스를 하는 사업자들이 여전히 PC웹에서 쓰던 UV와 PV에 머무르고 있다는 것은 다소 문제가 있다.

모바일웹도 'More'버튼을 통해 한 페이지에서 정보가 계속 추가되는 것을 생각해보면 PV가 모호해진다. 게다가 지금은 모바일앱이 주류로 사용되고 있다. 여러개의 API를 호출하여 한 페이지를 구성하는 모바일앱에서 호출횟수를 누적하는 웹지표를 사용하는 것은 적합하지 않다. 현재 사업자들의 KPI나 ROI 측정은 시작부터가 잘못되었다고 해도 과언이 아니다.

새로운 지표가 필요해

얼마전부터 전문 마케터들을 중심으로 이러한 현실적인 문제에 대한 논의가 시작되었다. 초기에는 CAC(Customer Acquisition Costs), ARPU(Average Revenue Per User), ARPPU(Average Revenue Per Paying User), ARPDAU(Average Revenue Per Daily Active User), Session Time, Retention Rate, Churn Rate 등과 같은 기존 지표들이 거론되었다. 최근에는 이들을 총괄할 수 있는 새로운 지표가 필요한 것으로 이야기가 진행되고 있다.

새로운 지표는 모바일앱에 최적화하는 것을 목적으로 한다. 마케터들은 각자 지표의 고려 항목에 대해 정리를 시작했는데 Users, Revenue, Session, Retention, Time in App, Accquistion 등이 공통으로 언급되었다. 이러한 항목이 포함되어 새롭게 계산되어 탄생한 지표가 바로 LTV 이다.

LTV의 탄생

LTV는 'Lifetime Value'의 약자로 일부 보고서는 CLTV(Customer Lifetime Value)라고 부르기도 한다. LTV는 다양한 요소들을 항목으로 계산되어 나온 지표이기 때문에 UV나 PV와 같이 간단하지 않다. [a•mo•bee]는 LTV를 아래와 같이 정의하고 있다.

Lifetime value (LTV) is the average value of a customer over the lifetime of the relationship with a mobile app. In order to increase revenue and profitability, brands should increase both retention and revenue per customer to increase the overall lifetime value of mobile app users and ROI on their apps.

아직까지 개념만 논의되는 수준이다 보니 보고서마다 실제 계산식은 다르다. capptain에서 정리한 LTV가 비교적 간단하면서도 명확한 의미를 부여하는데 그 수식은 아래와 같다.

* Churn Rate = 1 - Retention Rate

LTV는 위에서 언급된 다양한 고려 항목을 기준으로 계산되는 모바일앱을 위한 지표이다. STRABASE는 '마케팅 업계 용어로 이용자 1인당 칭출할 수 있는 총 수익을 산출하기 위해 각종 지표를 종합적으로 분석한 수치'라고 정의를 했다. 위와 같이 지금까지 사용되던 UV와 PV는 철저하게 트래픽 중심이었다면 LTV는 수익을 중심으로 계산된다.

LTV 상승 전략

모바일앱을 서비스하는 사업자는 LTV를 올리기 위한 전략이 필요하다. 다양하게 관점으로 LTV를 정리하는 보고서들을 살펴보면 하나같이 인위적인 사용자 증가는 무의미하다고 강조하고 있다. 광고가 중심이었던 웹과 다르게 앱은 IAP 중심으로 BM이 형성되어 있기 때문이다. 모바일앱은 지출을 하는 양질의 사용자를 관리하는 것이 중요하고 LTV는 이러한 개념이 녹아들어 있다.

LTV 측정 솔루션

LTV가 호응을 이끌어 내면서 하나둘씩 측정 솔루션들이 등장하고 있다. 대표적인 사례가 [a•mo•bee], KOCHAVA 등이다. [a•mo•bee]는 사용자 수, 앱이용률, ARPU, Retention Rate 등을 종합하여 LTV를 계산한다. 계산된 LTV에 따라 마케팅 마케팅 전략을 세우고, 캠페인 성과 분석까지 이어진다.

아쉽지만 국내에는 이러한 플랫폼은 존재하지 않는다. 이제부터 국내 사업자들도 기존 지표를 버리고 LTV에 관심을 가져야 한다. 모바일앱에 최적화된 지표로 KPI를 세우고 ROI 측정을 해야 한다. 이를 통해 모객이 필요한 시점과 캠페인의 성격, 모바일앱의 생명 주기 등을 명확하게 아는 것이 중요하다. 자신에게 수억원을 지원해 줄 부자 스폰서가 없는 이상, 모바일앱 개발자는 수익을 만들어야 하기 때문이다.

- Posted

- Filed under 모바일 일반

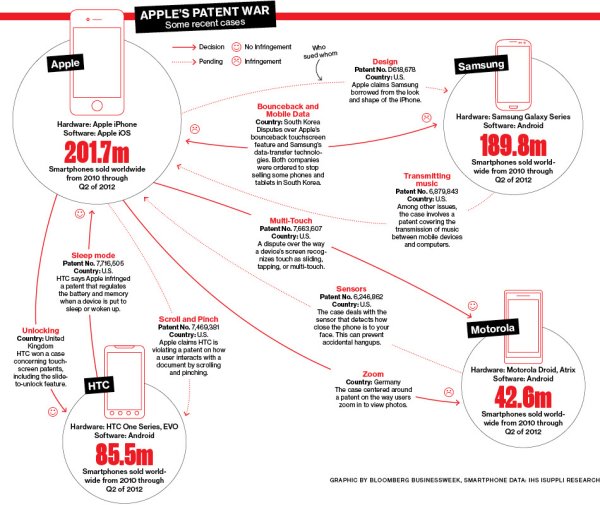

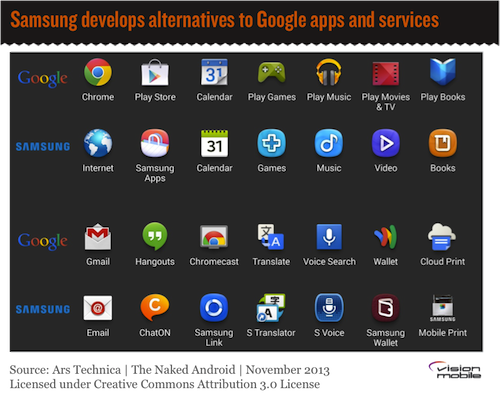

경쟁 구도가 되어가는 구글과 삼성전자

애플이 아이폰을 출시하면서 기존 시장을 파괴하자 휴대폰 제조사들은 자유도가 높은 안드로이드를 채택하여 대응할 수 밖에 없었다. 피처폰에 머물고 있었던 당시 제조사들 중에서 삼성전자는 구글과 강한 제휴를 통해 가장 적극적인 대응을 하였다. 그 결과, 지난해 35%가 넘는 스마트폰 점유율을 기록하며 전세계 스마트폰 시장을 장악할 수 있었다. 구글 역시 삼성전자의 호조를 등에 엎고 안드로이드 생태계를 넓혀갔고 지난해 점유율을 81.3%까지 올릴 수 있었다.

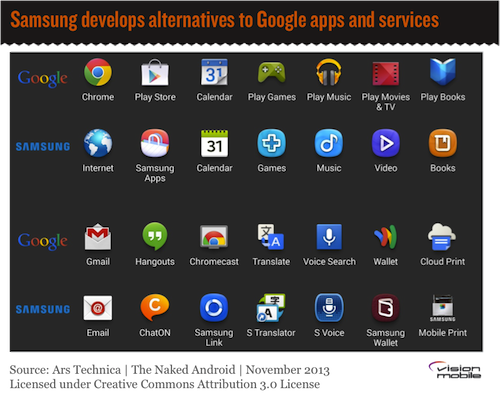

시장에서 안정을 되찾으면서 이들의 관계에도 변화가 생겼다. 수익을 극대화하기 위해 양사 모두 수직통합 전략을 선택한 것이다. 하드웨어를 가지고 있던 삼성전자는 플랫폼을 개발하기 위해 인텔과 연합하여 타이젠을 만들었다. 뿐만 아니라 자체 앱스토어나 뮤직 허브, 리더스 허브, 챗온 등과 같이 구글과 경쟁 구도에 있는 서비스를 만들어 단말에 선탑재 시키고 있다.

구글 역시 스마트폰 제작으로 사업 영역을 확장하였다. 넥서스 시리즈를 통해 레퍼런스 단말을 시도하더니 2011년 8월, 125억달러에 모토로라를 인수하기로 발표하였다. 구글은 모토로라 인수와 무관하게 안드로이드가 개방형 플랫폼으로 유지될 것임을 강조하였지만 삼성전자에게는 신경이 쓰일 수 밖에 없는 부분이었다.

급격한 관계 회복

급격한 관계 회복

이런한 대결구도를 만들어가던 양사가 최근 급격한 변화를 만들어냈다. 2014년 1월 27일, 삼성전자와 구글은 양사가 공유하는 광범위한 광범위한 '크로스 라이선스' 계약을 10년동안 유지할 것이라고 발표하였다. 이번 제휴를 통해 공유되는 특허의 건수는 삼성전자의 10만건과 구글의 5만건으로 총 15만건 정도이다.

2014년 1월 31일, 구글은 레노버에 모토로라 사업부를 매각할 예정이라고 발표하였다. 구글의 공식 블로그에서는 “레노버가 모토로라를 안드로이드 생태계의 핵심 제조사(major player)로 성장시킬 수 있을 것”이라고 언급했다. 매각대금의 경우 6억6,000만달러는 현금으로, 7억5,000만달러는 레노버 지분으로 지급 받고 나머지 15억달러는 향후 3년 내에 받기로 했다.

구글의 수직통합 전략

구글이 모토로라를 파격적인 가격에 매입한 것은 사실이지만 수직통합에 대한 전략이 수정되었다고 해석하기에는 무리가 있다. 현재 스마트폰 중심으로 이루어졌던 하드웨어의 범위가 더 넓어진 것 뿐이다. 구글은 구글글래스, 토킹 슈즈, 구글 무인 자동차와 같은 하드웨어에 투자를 지속하고 있다.

최근에는 32억달러를 투자하여 벤처회사 ‘네스트랩스’를 인수하기도 하였다. 네스트랩스는 전직 애플 임직원들이 만든 회사로 가정용 온도조절 장치와 화재, 일산화탄소 감지 센서를 판매하고 있다. 업계에서는 이번 인수를 통해 구글이 본격적으로 스마트홈 시장에 진출한 것으로 해석하고 있다.

포스트 스마트폰에 대한 고민

결국은 포스트 스마트폰에 대한 고민이 양사의 관계를 회복하게 된 셈이다. ‘프레너미(frienemy)’라고 불렸던 구글과 삼성전자가 대립각을 보였던 영역은 스마트폰 중심의 모바일 산업이었다. 포괄적인 특허 제휴를 하고 거액을 투자했던 휴대폰 제조사를 다시 매각한 것은 스마트폰 중심의 성장이 어느 정도 한계를 보이기 때문인듯 하다. 실제로 일부 선진 국가에서는 2013년에 스마트폰 시장이 역성장하기도 하였다.

성장의 속도가 이미 예전과 같지 않은 스마트폰에서 불필요한 경쟁을 하는 것보다는 새로운 시대에 더 다양한 대응을 하기 위해 다시 삼성전자의 손을 잡는 것을 선택한 것이다. 이번 특허 제휴에서 특정 영역으로 제한하지 않고 포괄적으로 진행한 것에도 관심을 가질 필요가 있다. 포스트 스마트폰의 향방을 쉽게 예측하기 어렵다고 판단했기 때문으로 보인다. 이번 포괄적 제휴에는 IoT, 스마트홈, 웨어러블 기기, 로봇, 헬쓰케어 등이 포함되어 있다.

공공의 적을 정조준

'애플' 역시 잠시 위태했던 양사의 관계를 다시 결속시켜주는 원인이 되고 있다. 애플과의 특허전을 치루면서 삼성전자는 감정의 골이 깊어질 수 밖에 없는 상황이다. 2월 초, 삼성전자는 글로벌 네트워크 사업자인 시스코와 포괄적인 ‘크로스 라이선스’ 계약을 추가로 체결하였다. 에릭슨과의 특허 제휴는 기간 연장을 하면서 특허에 대한 방어능력을 강화하고 있다.

구글도 모바일 플랫폼의 경쟁 구도가 IoT로 자연스럽게 이어질 것이므로 애플과의 경쟁구도는 더욱 심해질 것이다. '안드로이드’라는 공통 분모를 통해 모바일 업계에서 성장한 구글과 삼성전자로서는 현재의 경쟁구도를 유지하는 것보다는 서로 손을 잡아 애플을 공략하는 편이 더 유리하다고 판단을 한 것이다.

삼성전자의 고민

구글과의 제휴 강화는 싫지는 않지만 삼성전자의 입장에서는 고민거리가 하나 생겼다. 구글과 삼성전자의 갈등은 서로의 영역에 침범을 한 것에서 출발했다. 구글은 제조사의 영역으로 확장을 하였고 삼성전자는 플랫폼과 서비스를 자체적으로 확보를 하였다. 최근에 두 기업 사이의 관계는 다시 회복되고 있으며 구글은 모토로라를 매각해버림으로 일차적인 화해의 의사를 보여주었다.

그렇다면, 이제는 삼성전자의 차례이다. 구글과의 연합을 견고히 하여 애플과 경쟁을 하고 포스트 스마트폰 시대를 준비할 계획이라면 구글과 같은 명확한 의사를 표현해야 한다. 자체 서비스에 대한 대폭적인 축소가 필요한 타이밍이다. 실제로 업계에서는 삼성전자와 구글이 이러한 협의를 마무리 했다는 루머가 돌고 있다.

이러한 맥락에서 가장 위험한 제품은 역시 ‘타이젠’이다. 구글의 안드로이드 생태계와 가장 대치되는 제품이기 때문이다. 녹스, 챗온, 뮤직 허브 등과 같은 서비스도 예외는 아니다. 구글의 노림수를 알기에 무작정 버릴 수는 없으니 삼성전자의 고민은 더욱 깊어가고 있다.

향후전망

소원했던 두 기업이지만 포스트 스마트폰을 준비하기 위해 제휴를 더욱 견고히 할 것으로 보인다. 특허 제휴를 포함하여 IoT용 신규 플랫폼과 레퍼런스 단말에 대해 기밀히 협조할 것으로 예상된다. 구글과 삼성전자가 시장을 주도할 가능성이 더욱 높아진 셈이다. 그리고, 삼성전자는 기존 서비스를 상당부분 포기할 가능성이 높다.

핵심 논점과는 약간 떨어지지만 모토로라의 매각으로 인한 스마트폰 시장의 변화도 관전포인트이다. 포스트 스마트폰을 준비한다는 맥락에서 보면 삼성전자의 타격은 그리 크지 않을 듯 하다. 모토로라의 핵심역량을 제외하고 구매한 레노버는 성장의 한계가 분명히 존재한다. 모토로라의 히스토리를 보면서 팬택의 향방도 흥미롭게 지켜볼 필요가 있다. 내수시장으로도 충분히 생존할 수 있는 중국 제조사들에게는 단기간에 성장할 수 있는 좋은 먹이감이기 때문이다.

* 이 포스팅은 제가 Digieco에 기고한 '구글과 삼성전자의 특허 제휴' 보고서를 기반으로 내용을 첨삭하여 재구성한 것입니다.

애플이 아이폰을 출시하면서 기존 시장을 파괴하자 휴대폰 제조사들은 자유도가 높은 안드로이드를 채택하여 대응할 수 밖에 없었다. 피처폰에 머물고 있었던 당시 제조사들 중에서 삼성전자는 구글과 강한 제휴를 통해 가장 적극적인 대응을 하였다. 그 결과, 지난해 35%가 넘는 스마트폰 점유율을 기록하며 전세계 스마트폰 시장을 장악할 수 있었다. 구글 역시 삼성전자의 호조를 등에 엎고 안드로이드 생태계를 넓혀갔고 지난해 점유율을 81.3%까지 올릴 수 있었다.

시장에서 안정을 되찾으면서 이들의 관계에도 변화가 생겼다. 수익을 극대화하기 위해 양사 모두 수직통합 전략을 선택한 것이다. 하드웨어를 가지고 있던 삼성전자는 플랫폼을 개발하기 위해 인텔과 연합하여 타이젠을 만들었다. 뿐만 아니라 자체 앱스토어나 뮤직 허브, 리더스 허브, 챗온 등과 같이 구글과 경쟁 구도에 있는 서비스를 만들어 단말에 선탑재 시키고 있다.

구글 역시 스마트폰 제작으로 사업 영역을 확장하였다. 넥서스 시리즈를 통해 레퍼런스 단말을 시도하더니 2011년 8월, 125억달러에 모토로라를 인수하기로 발표하였다. 구글은 모토로라 인수와 무관하게 안드로이드가 개방형 플랫폼으로 유지될 것임을 강조하였지만 삼성전자에게는 신경이 쓰일 수 밖에 없는 부분이었다.

이런한 대결구도를 만들어가던 양사가 최근 급격한 변화를 만들어냈다. 2014년 1월 27일, 삼성전자와 구글은 양사가 공유하는 광범위한 광범위한 '크로스 라이선스' 계약을 10년동안 유지할 것이라고 발표하였다. 이번 제휴를 통해 공유되는 특허의 건수는 삼성전자의 10만건과 구글의 5만건으로 총 15만건 정도이다.

2014년 1월 31일, 구글은 레노버에 모토로라 사업부를 매각할 예정이라고 발표하였다. 구글의 공식 블로그에서는 “레노버가 모토로라를 안드로이드 생태계의 핵심 제조사(major player)로 성장시킬 수 있을 것”이라고 언급했다. 매각대금의 경우 6억6,000만달러는 현금으로, 7억5,000만달러는 레노버 지분으로 지급 받고 나머지 15억달러는 향후 3년 내에 받기로 했다.

구글의 수직통합 전략

구글이 모토로라를 파격적인 가격에 매입한 것은 사실이지만 수직통합에 대한 전략이 수정되었다고 해석하기에는 무리가 있다. 현재 스마트폰 중심으로 이루어졌던 하드웨어의 범위가 더 넓어진 것 뿐이다. 구글은 구글글래스, 토킹 슈즈, 구글 무인 자동차와 같은 하드웨어에 투자를 지속하고 있다.

최근에는 32억달러를 투자하여 벤처회사 ‘네스트랩스’를 인수하기도 하였다. 네스트랩스는 전직 애플 임직원들이 만든 회사로 가정용 온도조절 장치와 화재, 일산화탄소 감지 센서를 판매하고 있다. 업계에서는 이번 인수를 통해 구글이 본격적으로 스마트홈 시장에 진출한 것으로 해석하고 있다.

포스트 스마트폰에 대한 고민

결국은 포스트 스마트폰에 대한 고민이 양사의 관계를 회복하게 된 셈이다. ‘프레너미(frienemy)’라고 불렸던 구글과 삼성전자가 대립각을 보였던 영역은 스마트폰 중심의 모바일 산업이었다. 포괄적인 특허 제휴를 하고 거액을 투자했던 휴대폰 제조사를 다시 매각한 것은 스마트폰 중심의 성장이 어느 정도 한계를 보이기 때문인듯 하다. 실제로 일부 선진 국가에서는 2013년에 스마트폰 시장이 역성장하기도 하였다.

성장의 속도가 이미 예전과 같지 않은 스마트폰에서 불필요한 경쟁을 하는 것보다는 새로운 시대에 더 다양한 대응을 하기 위해 다시 삼성전자의 손을 잡는 것을 선택한 것이다. 이번 특허 제휴에서 특정 영역으로 제한하지 않고 포괄적으로 진행한 것에도 관심을 가질 필요가 있다. 포스트 스마트폰의 향방을 쉽게 예측하기 어렵다고 판단했기 때문으로 보인다. 이번 포괄적 제휴에는 IoT, 스마트홈, 웨어러블 기기, 로봇, 헬쓰케어 등이 포함되어 있다.

공공의 적을 정조준

'애플' 역시 잠시 위태했던 양사의 관계를 다시 결속시켜주는 원인이 되고 있다. 애플과의 특허전을 치루면서 삼성전자는 감정의 골이 깊어질 수 밖에 없는 상황이다. 2월 초, 삼성전자는 글로벌 네트워크 사업자인 시스코와 포괄적인 ‘크로스 라이선스’ 계약을 추가로 체결하였다. 에릭슨과의 특허 제휴는 기간 연장을 하면서 특허에 대한 방어능력을 강화하고 있다.

구글도 모바일 플랫폼의 경쟁 구도가 IoT로 자연스럽게 이어질 것이므로 애플과의 경쟁구도는 더욱 심해질 것이다. '안드로이드’라는 공통 분모를 통해 모바일 업계에서 성장한 구글과 삼성전자로서는 현재의 경쟁구도를 유지하는 것보다는 서로 손을 잡아 애플을 공략하는 편이 더 유리하다고 판단을 한 것이다.

삼성전자의 고민

구글과의 제휴 강화는 싫지는 않지만 삼성전자의 입장에서는 고민거리가 하나 생겼다. 구글과 삼성전자의 갈등은 서로의 영역에 침범을 한 것에서 출발했다. 구글은 제조사의 영역으로 확장을 하였고 삼성전자는 플랫폼과 서비스를 자체적으로 확보를 하였다. 최근에 두 기업 사이의 관계는 다시 회복되고 있으며 구글은 모토로라를 매각해버림으로 일차적인 화해의 의사를 보여주었다.

그렇다면, 이제는 삼성전자의 차례이다. 구글과의 연합을 견고히 하여 애플과 경쟁을 하고 포스트 스마트폰 시대를 준비할 계획이라면 구글과 같은 명확한 의사를 표현해야 한다. 자체 서비스에 대한 대폭적인 축소가 필요한 타이밍이다. 실제로 업계에서는 삼성전자와 구글이 이러한 협의를 마무리 했다는 루머가 돌고 있다.

이러한 맥락에서 가장 위험한 제품은 역시 ‘타이젠’이다. 구글의 안드로이드 생태계와 가장 대치되는 제품이기 때문이다. 녹스, 챗온, 뮤직 허브 등과 같은 서비스도 예외는 아니다. 구글의 노림수를 알기에 무작정 버릴 수는 없으니 삼성전자의 고민은 더욱 깊어가고 있다.

향후전망

소원했던 두 기업이지만 포스트 스마트폰을 준비하기 위해 제휴를 더욱 견고히 할 것으로 보인다. 특허 제휴를 포함하여 IoT용 신규 플랫폼과 레퍼런스 단말에 대해 기밀히 협조할 것으로 예상된다. 구글과 삼성전자가 시장을 주도할 가능성이 더욱 높아진 셈이다. 그리고, 삼성전자는 기존 서비스를 상당부분 포기할 가능성이 높다.

핵심 논점과는 약간 떨어지지만 모토로라의 매각으로 인한 스마트폰 시장의 변화도 관전포인트이다. 포스트 스마트폰을 준비한다는 맥락에서 보면 삼성전자의 타격은 그리 크지 않을 듯 하다. 모토로라의 핵심역량을 제외하고 구매한 레노버는 성장의 한계가 분명히 존재한다. 모토로라의 히스토리를 보면서 팬택의 향방도 흥미롭게 지켜볼 필요가 있다. 내수시장으로도 충분히 생존할 수 있는 중국 제조사들에게는 단기간에 성장할 수 있는 좋은 먹이감이기 때문이다.

* 이 포스팅은 제가 Digieco에 기고한 '구글과 삼성전자의 특허 제휴' 보고서를 기반으로 내용을 첨삭하여 재구성한 것입니다.

- Posted

- Filed under 모바일 일반

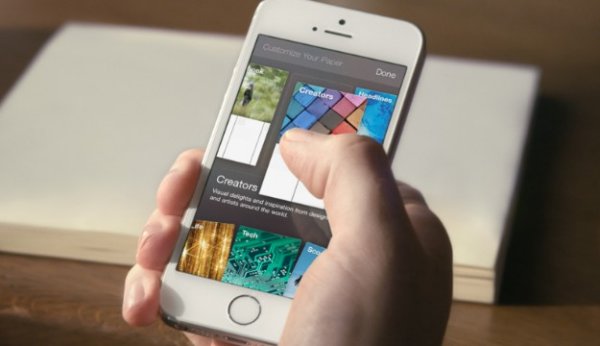

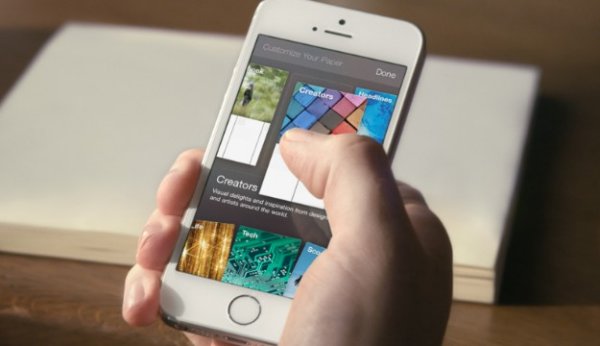

2014년 2월 3일(미국 시간 기준), 페이스북이 창립 10주년을 맞이하여 '페이퍼(Paper)'란 이름의 새로운 모바일앱을 출시하였다. 페이퍼는 기존 페이스북의 타임라인에 뉴스 컨텐츠를 추가한 서비스이다. 출시하자마자 혁신적인 앱 디자인이라는 평을 들으며 앱스토어를 장악하고 있다. 개인적인 몇가지 생각을 정리코자 포스팅을 한다.

사용자들은 Wow

페이퍼는 누가 봐도 월등한 사용자 경험을 전달해주고 있다. 엄지손가락 하나로 모든 기능을 사용할 수 있게끔 전체 화면을 설계하였다. 이를 위해서 버튼을 모두 없애고 Swipe와 탭을 통해 컨텐츠를 이동시킨다. 스마트폰을 기울이면 이미지도 같이 따라서 움직이거나 신문지를 펴고 접는 듯한 애니메이션 효과는 아날로그와 디지털의 감성를 동시에 자극시키고 있다.

이번 프로젝트는 페이스북 내 크리에이티브랩(Creative Labs)에서 만들었는데 Mike Matas가 디자인을 총괄했다. 그는 애플 인터페이스 디자이너 출신으로 초기 아이폰의 소프트웨어 디자인을 담당한 경력이 있다. 이러한 구성원의 취향이 작용하여 페이퍼는 iOS용으로만 출시하였다.

완성도 높은 페이퍼의 화면 구성은 iOS에 너무 최적화되어 있다는 단점을 동시에 가지고 있다. 전체 인터렉션을 관리하는 엔진이 iOS에 최적화되어 있어 단편화가 심한 안드로이드로는 가기가 힘든 구조이다. 실제로 페이스북은 안드로이드 버전 출시 계획은 없다고 했으며 아이폰4에서도 움직임이 버거운 모습을 보이고 있다.

페이스북은 Nothing to lose

동일한 콘텐츠로 멀티채널 전략을 할때 가장 우려스러운 부분은 자기잠식효과(Cannibalization)이다. 그런데, 페이스북은 이미 일반 페이스북앱을 서비스하고 있지만 페이퍼를 통해 잃을 것은 없다. 기본적으로 페이퍼의 트래픽이 많아진다고 해서 전체 페이스북의 UV, PV가 떨어지지 않는다.

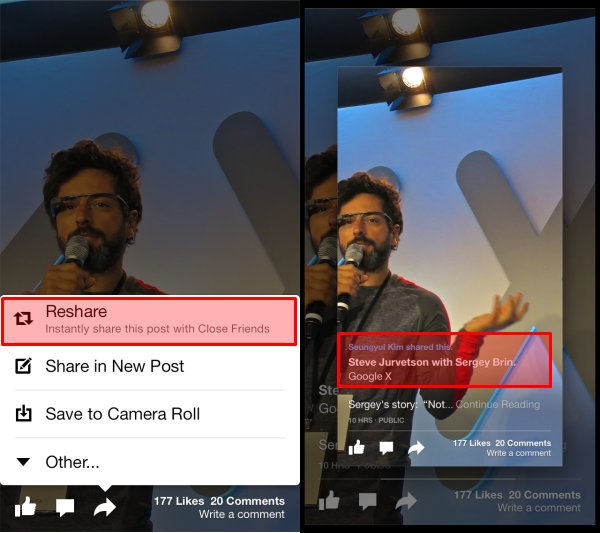

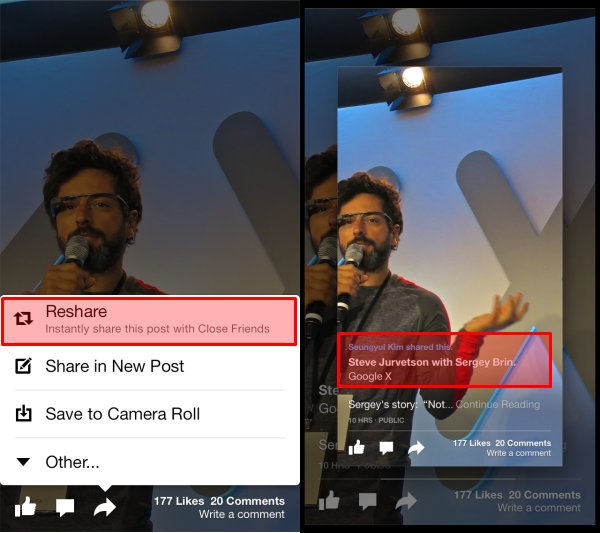

SNS의 피로도가 높아져 있는 상황에서 미디어 콘텐츠를 보강해주어 오히려 읽을거리를 풍성하게 해 주었다. 페이퍼의 뉴스 채널의 기사는 'Reshare' 기능을 통해 타임라인과 시너지를 높여준다. 또한, 현재 페이퍼는 광고없이 서비스되고 있지만 누가 보아도 네이티브 광고가 들어가기에 적합한 구조이다. 자기잠식을 피하며 기본 서비스를 풍성히 만들고 수익모델도 견고히 만드는 멀티채널 전략을 펼친 것이다.

포탈은 Embarrassing

지금까지 온라인 뉴스의 헤게모니를 쥐고 있는 포탈은 초반의 Wow 효과에 주목하며 당황해 하는 모습이다. 하지만, 카드형 구조와 화려한 UX는 Wow는 취하되 지속성을 갖기가 쉽지 않다. 자고로 컨텐츠를 전달하는 서비스의 배열은 강약의 조절과 레이아웃을 할당하는 에디터쉽(Editorship)의 묘미가 있어야 한다.

카드형 구조는 에디터쉽을 없애면서 컨텐츠의 중요도를 전달할 수 없는 한계를 갖는다. 컨텐츠에 집중하기 위해 선택했다는 카드형 구조는 역설적으로 많은 양의 컨텐츠를 보기 힘들게 만들어 버린다. 스트리밍 기반의 서비스는 문제가 없지만 정보형 컨텐츠로는 적합하지가 않다. 이 한계를 벗어나려면 전달하는 콘텐츠의 양이 적어야 하고 개인형 큐레이션 기능이 필요하다.

페이퍼와 무관하게 포탈이 긴장해야 하는 것은 SNS이 갖는 정보 유통의 힘이다. 미국의 성인의 64%가 페이스북을 이용 중이고 그 가운데 이미 47%가 페이스북을 통해 뉴스를 소비하고 있다. 일기예보, 교통 정보, 비즈니스 등과 같은 뉴스 소비는 많지 않지만 엔터테인먼트, 인물, 스포츠 등의 카테고리는 무시할 수 없는 수치이다. 언론사를 통한 뉴스보다 지인을 중심으로 소비되는 뉴스가 점점 증가하고 있는 사실에 주목할 필요가 있다.

페이퍼와 무관하게 포탈이 긴장해야 하는 것은 SNS이 갖는 정보 유통의 힘이다. 미국의 성인의 64%가 페이스북을 이용 중이고 그 가운데 이미 47%가 페이스북을 통해 뉴스를 소비하고 있다. 일기예보, 교통 정보, 비즈니스 등과 같은 뉴스 소비는 많지 않지만 엔터테인먼트, 인물, 스포츠 등의 카테고리는 무시할 수 없는 수치이다. 언론사를 통한 뉴스보다 지인을 중심으로 소비되는 뉴스가 점점 증가하고 있는 사실에 주목할 필요가 있다.

언론사들은 New opportunity

모바일 시대가 도래했지만 닷컴시절과 마찬가지로 언론사들은 특별한 변화와 혁신을 만들어내지 못하고 있다. 태블릿 PC가 등장하면서 전용앱을 내놓거나 유료 모델을 시도했으나 큰 성과는 없었다. 국내 35개 신문사의 매출액은 총 2조 4890억원으로 2011년 대비 3.96% 줄어들었고 당기순이익의 경우 68.47%나 감소하였다. 물론, 한국 언론사만의 문제는 아니다.

이런 우울한 상황에서 등장한 페이퍼에 언론사들은 우호적일 수 밖에 없다. 일차적으로 새로운 유통 채널이 생긴 것이기 때문이다. 게다가 기사를 피드 형태로 받아가던 포탈과 달리 페이퍼는 URL 기반으로 뉴스를 제공한다. 트래픽이 해당 언론사로 몰릴 수 있는 구조이며 이는 언론사에게 광고수익을 기대할 수 있는 점이다. 하지만, 몇십년째 제자리 걸음인 기사 포맷으로 언제까지 채널 장사만으로 생존이 가능할런지는 심각하게 고민해 볼 필요가 있겠다.

이런 Wow Impact가 강한 서비스일 수록 지속력을 가진 경우는 많지 않다. 페이퍼 역시 새로운 것을 좋아하는 일부 사용자들에게 지속적으로 좋은 평가를 받겠지만 대부분의 사용자들은 다시 기본 페이스북앱으로 돌아갈 것이다. 하지만, '모바일 퍼스트'라는 전략 안에서 새로운 시도를 계속하는 페이스북의 조직 문화와 네이티브앱에 대한 밀착력을 보여주는 모습에 박수를 보낸다.

사용자들은 Wow

페이퍼는 누가 봐도 월등한 사용자 경험을 전달해주고 있다. 엄지손가락 하나로 모든 기능을 사용할 수 있게끔 전체 화면을 설계하였다. 이를 위해서 버튼을 모두 없애고 Swipe와 탭을 통해 컨텐츠를 이동시킨다. 스마트폰을 기울이면 이미지도 같이 따라서 움직이거나 신문지를 펴고 접는 듯한 애니메이션 효과는 아날로그와 디지털의 감성를 동시에 자극시키고 있다.

이번 프로젝트는 페이스북 내 크리에이티브랩(Creative Labs)에서 만들었는데 Mike Matas가 디자인을 총괄했다. 그는 애플 인터페이스 디자이너 출신으로 초기 아이폰의 소프트웨어 디자인을 담당한 경력이 있다. 이러한 구성원의 취향이 작용하여 페이퍼는 iOS용으로만 출시하였다.

완성도 높은 페이퍼의 화면 구성은 iOS에 너무 최적화되어 있다는 단점을 동시에 가지고 있다. 전체 인터렉션을 관리하는 엔진이 iOS에 최적화되어 있어 단편화가 심한 안드로이드로는 가기가 힘든 구조이다. 실제로 페이스북은 안드로이드 버전 출시 계획은 없다고 했으며 아이폰4에서도 움직임이 버거운 모습을 보이고 있다.

페이스북은 Nothing to lose

동일한 콘텐츠로 멀티채널 전략을 할때 가장 우려스러운 부분은 자기잠식효과(Cannibalization)이다. 그런데, 페이스북은 이미 일반 페이스북앱을 서비스하고 있지만 페이퍼를 통해 잃을 것은 없다. 기본적으로 페이퍼의 트래픽이 많아진다고 해서 전체 페이스북의 UV, PV가 떨어지지 않는다.

SNS의 피로도가 높아져 있는 상황에서 미디어 콘텐츠를 보강해주어 오히려 읽을거리를 풍성하게 해 주었다. 페이퍼의 뉴스 채널의 기사는 'Reshare' 기능을 통해 타임라인과 시너지를 높여준다. 또한, 현재 페이퍼는 광고없이 서비스되고 있지만 누가 보아도 네이티브 광고가 들어가기에 적합한 구조이다. 자기잠식을 피하며 기본 서비스를 풍성히 만들고 수익모델도 견고히 만드는 멀티채널 전략을 펼친 것이다.

포탈은 Embarrassing

지금까지 온라인 뉴스의 헤게모니를 쥐고 있는 포탈은 초반의 Wow 효과에 주목하며 당황해 하는 모습이다. 하지만, 카드형 구조와 화려한 UX는 Wow는 취하되 지속성을 갖기가 쉽지 않다. 자고로 컨텐츠를 전달하는 서비스의 배열은 강약의 조절과 레이아웃을 할당하는 에디터쉽(Editorship)의 묘미가 있어야 한다.

카드형 구조는 에디터쉽을 없애면서 컨텐츠의 중요도를 전달할 수 없는 한계를 갖는다. 컨텐츠에 집중하기 위해 선택했다는 카드형 구조는 역설적으로 많은 양의 컨텐츠를 보기 힘들게 만들어 버린다. 스트리밍 기반의 서비스는 문제가 없지만 정보형 컨텐츠로는 적합하지가 않다. 이 한계를 벗어나려면 전달하는 콘텐츠의 양이 적어야 하고 개인형 큐레이션 기능이 필요하다.

언론사들은 New opportunity

모바일 시대가 도래했지만 닷컴시절과 마찬가지로 언론사들은 특별한 변화와 혁신을 만들어내지 못하고 있다. 태블릿 PC가 등장하면서 전용앱을 내놓거나 유료 모델을 시도했으나 큰 성과는 없었다. 국내 35개 신문사의 매출액은 총 2조 4890억원으로 2011년 대비 3.96% 줄어들었고 당기순이익의 경우 68.47%나 감소하였다. 물론, 한국 언론사만의 문제는 아니다.

이런 우울한 상황에서 등장한 페이퍼에 언론사들은 우호적일 수 밖에 없다. 일차적으로 새로운 유통 채널이 생긴 것이기 때문이다. 게다가 기사를 피드 형태로 받아가던 포탈과 달리 페이퍼는 URL 기반으로 뉴스를 제공한다. 트래픽이 해당 언론사로 몰릴 수 있는 구조이며 이는 언론사에게 광고수익을 기대할 수 있는 점이다. 하지만, 몇십년째 제자리 걸음인 기사 포맷으로 언제까지 채널 장사만으로 생존이 가능할런지는 심각하게 고민해 볼 필요가 있겠다.

이런 Wow Impact가 강한 서비스일 수록 지속력을 가진 경우는 많지 않다. 페이퍼 역시 새로운 것을 좋아하는 일부 사용자들에게 지속적으로 좋은 평가를 받겠지만 대부분의 사용자들은 다시 기본 페이스북앱으로 돌아갈 것이다. 하지만, '모바일 퍼스트'라는 전략 안에서 새로운 시도를 계속하는 페이스북의 조직 문화와 네이티브앱에 대한 밀착력을 보여주는 모습에 박수를 보낸다.

- Posted

- Filed under 원고 및 발표자료

야후의 8가지 주요 모바일 서비스

야후는 마리사 메이어를 CEO로 영입하면서 모바일 서비스 강화를 강조했다. 야후 모바일 전략은 사용자 행태를 분석하여 스마트폰으로 가장 많이 이용하는 서비스를 8가지로 정의하고 이에 집중하고 있다. 야후가 정리한 8개의 서비스와 일주일에 한번 이상 사용하는 사용자 비중은 아래와 같다.

야후는 핵심 서비스를 중심으로 이를 중심으로 기존의 모바일앱 서비스들을 없애거나 신규 서비스들을 내놓으며 정비를 하였다. 2013년에 미려한 UX로 사용자들에게 호평을 받은 ‘야후 날씨’가 탄생한 배경도 여기에 있다.

CES2014에서 공개된 야후 전략

2014년 1월 7일(현지시간), 미국 라스베이거스 LVH호텔에서 열린 CES 2014 기조연설에 야후의 CEO인 메이어가 등장하였다. 그녀는 검색과 통신, 미디어, 동영상 등을 강조하면서 야후의 전략을 소개하였다. 이날 메이어가 이야기한 야후 전략의 핵심 키워드는 ‘미디어’였다.

유명 여성 앵커에서 최근 야후로 합류한 케이티 쿠릭(Katie Couric), 2013년에 인수한 썸리(Summly)의 CEO였던 닉 달라이시오(Nick Daloisio), 역시 작년에 뉴욕타임스에서 야후로 자리를 옮긴 IT 저널리스트 데이빗 포그(David Pogue) 등이 차례로 나오면서 야후가 강화하는 미디어 서비스들을 소개하였다.

케이티 쿠릭은 야후의 미디어 서비스와 프리미엄 콘텐츠에 대한 비전을 강조했으며 데이빗 포그는 최신 기술을 다룬 '야후 테크'와 각종 요리 정도를 담은 '야후 푸드'로 시작하는 디지털 매거진 서비스를 공개하였다. 야후는 통합형 광고와 텀블러에 대한 계획도 추가로 언급을 했으나 이날 행사의 핵심은 야후가 기술(Tech) 회사가 아닌 미디어회사를 지향하고 있음을 다시 한번 확인시켜주는 자리였다.

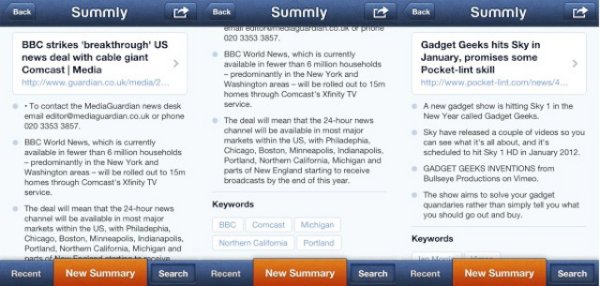

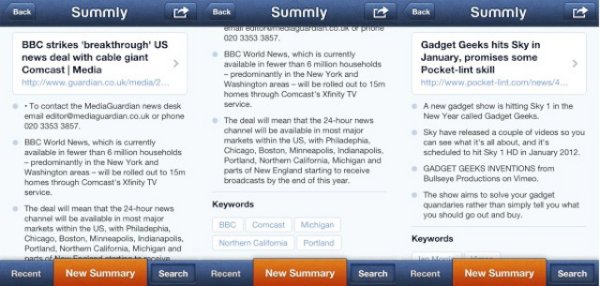

새로운 뉴스 서비스, 다이제스트

이날 소개된 서비스 중에서 사용자들의 관심을 가장 많이 받은 것은 달라이시오가 소개한 '야후 뉴스 다이제스트 (Yahoo News Digest)'였다. 아이폰용으로 공개된 이 앱은 썸리를 개발할 당시 고등학생이었던 달라이시오가 총괄하여 개발된 것으로 알려졌다. 썸리를 인수한 이후에 앱스토어에서 삭제했던 야후가 약 10개월만에 새로운 서비스로 재구성하여 내놓은 셈이다.

야후 뉴스 다이제스트(이하 ‘다이제스트’)는 아침과 저녁, 하루에 두차례 푸쉬 형태로 전달되는 뉴스 서비스이다. 한번에 보내줄 때 최대 10건(초기에는 9건)의 주요 뉴스가 수록되어 있으며 주제에 해당되는 짧은 요약문 형태로 사용자에게 노출된다. 각 뉴스는 특정 알고리즘(algorithm)과 뉴스편집자에 의해 엄선된 것이다.

뉴스는 텍스트로 구성된 요약문 외에 원자(Atoms)라고 불리는 요소를 포함하고 있다. 원자는 주제와 관련된 이미지, 동영상, 지도, 트위터, 위키피디아 등이 정리된 것을 말한다. 페이지 하단에는 요약문의 원본 출처 기사들이 나열되어 있어 상세 내용을 언론사의 기사를 통해 확인할 수 있다.

최소한의 정보를 제공

업계에서는 썸리 기술을 통해 탄생되는 야후의 새로운 뉴스 서비스는 ‘개인화된 뉴스’가 될 것이라고 예상했다. 개인의 취향을 분석해서 기사의 목록을 생성하고 쉽고 빠르게 확인할 수 있게 요약하여 전달하는 형태를 상상한 것이다. 하지만, 다이제스트의 모양은 예상과 정반대라고 할 수 있다.

다이제스트가 지향하는 가치는 보지 않으면 안되는 최소한의 정보를 사용자에게 전달하고자 하는 것이다. 달라이시오도 더버지와의 인터뷰를 통해 이러한 내용의 지향점을 강조하고 있다. “다이제스트를 통해 전달하려고 하는 것은 사용자가 관심을 가질만한 기사가 아니다. 꼭 알아야 하는 것들에 대한 것이다.(We’re not saying these are things you’re going to be interested in. We’re saying, these are the things you need to know about. )”

주요 반응

읽기에 대한 부담을 제거한 서비스의 기획력과 UI에 대해서는 대체로 호의적인 반응이다. 하루에 제한된 양의 기사만 노출되기 때문에 무한 스크롤과 같은 기존 뉴스 서비스들의 부담감을 없앴다는 측면에서 긍정적인 반응이 많다. 워싱턴 포스트는 빠르게 정보를 습득하는데 도움이 될 수 있는 서비스라고 다이제스트를 소개하였다. 서비스 정식 오픈 이후, 지금까지 애플 앱스토어 ‘Best New Apps’에 노출되고 있어 사용자들의 관심을 끄는데는 일단 성공한 것으로 보인다.

하지만, IT 전문 매체들은 대체로 부정적인 평가도 많다. 더버지는 기사를 통해 다이제스트의 뉴스 제공 방식이 ‘흐름에 역행(swims against the stream)하는 시도’라고 평가했다. 벤처비트는 소셜뉴스 웹사이트인 레딧(Reddit)과 개인화 뉴스 서비스인 써카(Circa)가 결합한 것일 뿐이라고 폄하했다. 베타비트는 다이제스트의 기사들이 트위터나 페이스북을 통해 이미 접했던 기사여서 새로울게 없다는 반응을 보였다.

최신 트렌드는 큐레이션

모바일 환경이 일반화되면서 사용자들은 쉽게 온라인 서비스에 접근하고 접하는 정보의 양이 많아지고 있다. SNS에 대한 충성도도 높아지면서 뉴스를 소비하는 행태에도 영향을 주고 있다. PC를 통해 언론사 홈페이지에서 뉴스를 읽는 소비자들은 점점 줄어들고 있는 추세이다.

최근에는 새로운 환경에 맞는 새로운 뉴스서비스들이 등장하고 있다. 대표적인 서비스가 Re/code, Upworthy, ViralNova, UsVsTh3m, HuffPost Live, Wibbitz 등이다. 모두를 직접적인 모바일 서비스라고 보기는 힘들지만 모바일과 SNS의 소비행태가 이들을 탄생시키는데 일조한 것만은 분명하다.

이러한 신개념 뉴스 서비스들은 ‘개인화’와 ‘큐레이션’을 핵심적으로 강조하고 있다. 정보의 홍수 속에서 개인에게 필요한 기사를 제안하고 이를 읽기 쉽도록 정리해준다는 개념이다. 뉴스 다이제스트는 전형적인 큐레이션 서비스이기는 하지만 개인화가 되어 있지 않다는 점에서 다소 의외의 제품이다.

고전적인 뉴스 전달 방식

다이제스트가 지향하는 목표는 매우 훌륭하다. 부담없는 양의 기사를 적절한 횟수에 의해 사용자들에게 전달함으로서 정보에 대한 피로도를 낮추고 있다. 페이지 구성이나 전체적인 앱의 흐름도 완성도가 높아 사용자 친화적이다.

야후의 지향점은 명확하다. 스마트폰을 통해서 뉴스 사이트에 접속을 하지 않는 80%를 소비자로 끌어들이겠다는 것이다. 80%의 사용자는 디지털 환경에 보수적인 사용자라고 정의를 하고 주간과 석간 신문을 배달하는 아날로그적인 개념을 그대로 적용했다.

성공여부를 쉽사리 예상하기는 힘들지만 분명한 것은 다이제스트의 핵심 개념이 모바일과 소셜 기반의 현재 트렌드와 너무 상반된다는 점이다. 베타비트의 지적처럼 한정된 갯수의 주요 뉴스만 선택하다 보니 모바일과 SNS에 노출이 되어 있는 사용자라면 이미 보았던 기사일 확률이 높다.

스마트폰으로 뉴스를 보지 않는 80%의 보수적인 사용자들이 목표라면 더더욱 기존 아날로그와 다른 차별점을 강조하는 편이 나을 수도 있다. 물론, 설치를 유도할 만한 마케팅 계획과 이들을 통한 수익모델을 찾는 것도 문제가 될 것이다.

썸리 기술의 모호함

또 하나의 의문점은 썸리 기술의 장점을 다이제스트에서 찾아보기 힘들다는 점이다. 실제로 야후의 공식 블로그나 발표에서는 다이제스트가 썸리 기술로 만들어졌다고 명확한 언급을 한 부분은 없다. 썸리에서 사용되었던 기반 기술이 달라이시오가 직접 개발한 것이 아니라 스탠포드리서치인스티튜트(SRI)의 것으로 알려져 있어 더욱 더 모호함이 있다.

하지만, 공식 블로그 에서 썸리를 계속해서 언급한 점과 달라이시오가 전체 프로젝트를 이끌어 갔다는 정황을 고려한다면 일부분이라도 다이제스트에 적용되었을 것으로 보인다. 그런데, 하루에 2회, 그리고 10~22개 정도의 기사를 선택하고 요약하는데 굳이 썸리의 기술이 필요했는지 의문이다.

지금과 같은 소량의 뉴스라면 뉴스편집자와 통계지표만으로도 충분히 만들 수 있는 서비스이다. 3300만달러나 투자해 인수한 기술의 장점이 발휘되는 신개념 뉴스 서비스가 아니다. 모두의 예측처럼 개인화된 큐레이션 뉴스가 아니다 보니 다소 의아함이 남는다

미디어 기업의 트라우마

야후는 오랫동안 미디어를 지향하면서 조직을 재정비해 왔다. 2013년 9월부터 뉴욕타임스 IT 전문기자 데이비드 포그, 정치부장 매트 바이, NYT 일요일판 부편집장 메건 리버만 등을 영입했고 인기 앵커 케이티 쿠릭까지 추가로 야후로 자리를 옮겼다. 이번 CES 2014 기조 연설에서 “미디어 분야는 오랫동안 야후의 핵심 사업 중 하나였습니다.”라는 메이어의 발언에서도 강한 의지를 확인할 수 있다.

이는 업계의 높은 기대감과 주가는 상승하고 있는데 실제 매출은 올라가지 않는 상황을 해결하기 위한 전략이라고 볼 수 있다. 모바일과 미디어를 통해 신규 트래픽을 만들어 내고 광고 매출을 극대화하겠다는 의지이다. 하지만, 여기에는 야후의 트라우마가 있다.

야후는 오랫동안 미디어 기업을 지향해 왔다. 그래서, 뉴스 기사의 편집과 운영 기술에 대한 노하우는 높았다. 하지만, 포탈 기업이 가져야 할 기술 기반이 약해지는 문제가 생겼다. 고급 개발자들이 머무르기에는 조직문화가 맞지 않았고 야후의 위기를 만들었다는 지적이 여기에서 나왔다. 이번과 같은 미디어 서비스의 강화는 일시적인 매출에는 도움을 줄 수 있지만 예전과 같은 실수를 되풀이 하는 것이 아닌지 생각해 볼 필요가 있다.

다이제스트의 성공이 중요

이런 시장의 우려를 벗어나기 위해서는 다이제스트의 성공은 필수라고 할 수 있다. 상승하고 있는 주가만큼 서비스 트래픽과 매출도 반등을 해야 할 시기이다. 하지만, 다이제스트가 실패한다면 단순한 서비스 전략의 실패 뿐만 아니라 야후의 재기 자체가 무너질 가능성도 있다.

그러기 위해서는 다이제스트에 관련한 사용자들의 반응을 주시하고 트렌드를 반영할 필요가 있다. 좀 더 개인화되고 소셜 친화적인 기능이 필요하다. 또한, 썸리 기술의 장점을 최대한 살리는 기술적인 우위도 강조가 필요하다. 야후가 온라인에 친숙하지 못한 사용자들을 끌어들이는게 주요 목표라면 아이폰이 아니라 안드로이드로 최대한 빨리 서비스를 확장할 가능성이 높다.

기술적인 완성도를 통해 미국 이외의 국가로 시장 확대도 단기간에 이룰 것으로 보인다. 하지만, 지금의 기능적인 요소만으로는 기존 포탈 서비스들의 뉴스를 대체는 것은 물론 아날로그 사용자들의 관심을 받는 것은 쉬워 보이지는 않는다.

* 이 포스팅은 제가 Digieco에 기고한 '야후의 새로운 도전, 뉴스 다이제스트' 보고서를 블로그 형식으로 재구성한 것입니다.

야후는 마리사 메이어를 CEO로 영입하면서 모바일 서비스 강화를 강조했다. 야후 모바일 전략은 사용자 행태를 분석하여 스마트폰으로 가장 많이 이용하는 서비스를 8가지로 정의하고 이에 집중하고 있다. 야후가 정리한 8개의 서비스와 일주일에 한번 이상 사용하는 사용자 비중은 아래와 같다.

① 날씨 60%

② 검색 52%

③ 이메일 51%

④ 사진 공유 46%

⑤ 비디오 시청 32%

⑥ 스포츠 24%

⑦ 금융 22%

⑧ 뉴스 20%

② 검색 52%

③ 이메일 51%

④ 사진 공유 46%

⑤ 비디오 시청 32%

⑥ 스포츠 24%

⑦ 금융 22%

⑧ 뉴스 20%

야후는 핵심 서비스를 중심으로 이를 중심으로 기존의 모바일앱 서비스들을 없애거나 신규 서비스들을 내놓으며 정비를 하였다. 2013년에 미려한 UX로 사용자들에게 호평을 받은 ‘야후 날씨’가 탄생한 배경도 여기에 있다.

CES2014에서 공개된 야후 전략

2014년 1월 7일(현지시간), 미국 라스베이거스 LVH호텔에서 열린 CES 2014 기조연설에 야후의 CEO인 메이어가 등장하였다. 그녀는 검색과 통신, 미디어, 동영상 등을 강조하면서 야후의 전략을 소개하였다. 이날 메이어가 이야기한 야후 전략의 핵심 키워드는 ‘미디어’였다.

유명 여성 앵커에서 최근 야후로 합류한 케이티 쿠릭(Katie Couric), 2013년에 인수한 썸리(Summly)의 CEO였던 닉 달라이시오(Nick Daloisio), 역시 작년에 뉴욕타임스에서 야후로 자리를 옮긴 IT 저널리스트 데이빗 포그(David Pogue) 등이 차례로 나오면서 야후가 강화하는 미디어 서비스들을 소개하였다.

케이티 쿠릭은 야후의 미디어 서비스와 프리미엄 콘텐츠에 대한 비전을 강조했으며 데이빗 포그는 최신 기술을 다룬 '야후 테크'와 각종 요리 정도를 담은 '야후 푸드'로 시작하는 디지털 매거진 서비스를 공개하였다. 야후는 통합형 광고와 텀블러에 대한 계획도 추가로 언급을 했으나 이날 행사의 핵심은 야후가 기술(Tech) 회사가 아닌 미디어회사를 지향하고 있음을 다시 한번 확인시켜주는 자리였다.

새로운 뉴스 서비스, 다이제스트

이날 소개된 서비스 중에서 사용자들의 관심을 가장 많이 받은 것은 달라이시오가 소개한 '야후 뉴스 다이제스트 (Yahoo News Digest)'였다. 아이폰용으로 공개된 이 앱은 썸리를 개발할 당시 고등학생이었던 달라이시오가 총괄하여 개발된 것으로 알려졌다. 썸리를 인수한 이후에 앱스토어에서 삭제했던 야후가 약 10개월만에 새로운 서비스로 재구성하여 내놓은 셈이다.

야후 뉴스 다이제스트(이하 ‘다이제스트’)는 아침과 저녁, 하루에 두차례 푸쉬 형태로 전달되는 뉴스 서비스이다. 한번에 보내줄 때 최대 10건(초기에는 9건)의 주요 뉴스가 수록되어 있으며 주제에 해당되는 짧은 요약문 형태로 사용자에게 노출된다. 각 뉴스는 특정 알고리즘(algorithm)과 뉴스편집자에 의해 엄선된 것이다.

뉴스는 텍스트로 구성된 요약문 외에 원자(Atoms)라고 불리는 요소를 포함하고 있다. 원자는 주제와 관련된 이미지, 동영상, 지도, 트위터, 위키피디아 등이 정리된 것을 말한다. 페이지 하단에는 요약문의 원본 출처 기사들이 나열되어 있어 상세 내용을 언론사의 기사를 통해 확인할 수 있다.

최소한의 정보를 제공

업계에서는 썸리 기술을 통해 탄생되는 야후의 새로운 뉴스 서비스는 ‘개인화된 뉴스’가 될 것이라고 예상했다. 개인의 취향을 분석해서 기사의 목록을 생성하고 쉽고 빠르게 확인할 수 있게 요약하여 전달하는 형태를 상상한 것이다. 하지만, 다이제스트의 모양은 예상과 정반대라고 할 수 있다.

다이제스트가 지향하는 가치는 보지 않으면 안되는 최소한의 정보를 사용자에게 전달하고자 하는 것이다. 달라이시오도 더버지와의 인터뷰를 통해 이러한 내용의 지향점을 강조하고 있다. “다이제스트를 통해 전달하려고 하는 것은 사용자가 관심을 가질만한 기사가 아니다. 꼭 알아야 하는 것들에 대한 것이다.(We’re not saying these are things you’re going to be interested in. We’re saying, these are the things you need to know about. )”

주요 반응

읽기에 대한 부담을 제거한 서비스의 기획력과 UI에 대해서는 대체로 호의적인 반응이다. 하루에 제한된 양의 기사만 노출되기 때문에 무한 스크롤과 같은 기존 뉴스 서비스들의 부담감을 없앴다는 측면에서 긍정적인 반응이 많다. 워싱턴 포스트는 빠르게 정보를 습득하는데 도움이 될 수 있는 서비스라고 다이제스트를 소개하였다. 서비스 정식 오픈 이후, 지금까지 애플 앱스토어 ‘Best New Apps’에 노출되고 있어 사용자들의 관심을 끄는데는 일단 성공한 것으로 보인다.

하지만, IT 전문 매체들은 대체로 부정적인 평가도 많다. 더버지는 기사를 통해 다이제스트의 뉴스 제공 방식이 ‘흐름에 역행(swims against the stream)하는 시도’라고 평가했다. 벤처비트는 소셜뉴스 웹사이트인 레딧(Reddit)과 개인화 뉴스 서비스인 써카(Circa)가 결합한 것일 뿐이라고 폄하했다. 베타비트는 다이제스트의 기사들이 트위터나 페이스북을 통해 이미 접했던 기사여서 새로울게 없다는 반응을 보였다.

최신 트렌드는 큐레이션

모바일 환경이 일반화되면서 사용자들은 쉽게 온라인 서비스에 접근하고 접하는 정보의 양이 많아지고 있다. SNS에 대한 충성도도 높아지면서 뉴스를 소비하는 행태에도 영향을 주고 있다. PC를 통해 언론사 홈페이지에서 뉴스를 읽는 소비자들은 점점 줄어들고 있는 추세이다.

최근에는 새로운 환경에 맞는 새로운 뉴스서비스들이 등장하고 있다. 대표적인 서비스가 Re/code, Upworthy, ViralNova, UsVsTh3m, HuffPost Live, Wibbitz 등이다. 모두를 직접적인 모바일 서비스라고 보기는 힘들지만 모바일과 SNS의 소비행태가 이들을 탄생시키는데 일조한 것만은 분명하다.

이러한 신개념 뉴스 서비스들은 ‘개인화’와 ‘큐레이션’을 핵심적으로 강조하고 있다. 정보의 홍수 속에서 개인에게 필요한 기사를 제안하고 이를 읽기 쉽도록 정리해준다는 개념이다. 뉴스 다이제스트는 전형적인 큐레이션 서비스이기는 하지만 개인화가 되어 있지 않다는 점에서 다소 의외의 제품이다.

고전적인 뉴스 전달 방식

다이제스트가 지향하는 목표는 매우 훌륭하다. 부담없는 양의 기사를 적절한 횟수에 의해 사용자들에게 전달함으로서 정보에 대한 피로도를 낮추고 있다. 페이지 구성이나 전체적인 앱의 흐름도 완성도가 높아 사용자 친화적이다.

야후의 지향점은 명확하다. 스마트폰을 통해서 뉴스 사이트에 접속을 하지 않는 80%를 소비자로 끌어들이겠다는 것이다. 80%의 사용자는 디지털 환경에 보수적인 사용자라고 정의를 하고 주간과 석간 신문을 배달하는 아날로그적인 개념을 그대로 적용했다.

성공여부를 쉽사리 예상하기는 힘들지만 분명한 것은 다이제스트의 핵심 개념이 모바일과 소셜 기반의 현재 트렌드와 너무 상반된다는 점이다. 베타비트의 지적처럼 한정된 갯수의 주요 뉴스만 선택하다 보니 모바일과 SNS에 노출이 되어 있는 사용자라면 이미 보았던 기사일 확률이 높다.

스마트폰으로 뉴스를 보지 않는 80%의 보수적인 사용자들이 목표라면 더더욱 기존 아날로그와 다른 차별점을 강조하는 편이 나을 수도 있다. 물론, 설치를 유도할 만한 마케팅 계획과 이들을 통한 수익모델을 찾는 것도 문제가 될 것이다.

썸리 기술의 모호함

또 하나의 의문점은 썸리 기술의 장점을 다이제스트에서 찾아보기 힘들다는 점이다. 실제로 야후의 공식 블로그나 발표에서는 다이제스트가 썸리 기술로 만들어졌다고 명확한 언급을 한 부분은 없다. 썸리에서 사용되었던 기반 기술이 달라이시오가 직접 개발한 것이 아니라 스탠포드리서치인스티튜트(SRI)의 것으로 알려져 있어 더욱 더 모호함이 있다.

하지만, 공식 블로그 에서 썸리를 계속해서 언급한 점과 달라이시오가 전체 프로젝트를 이끌어 갔다는 정황을 고려한다면 일부분이라도 다이제스트에 적용되었을 것으로 보인다. 그런데, 하루에 2회, 그리고 10~22개 정도의 기사를 선택하고 요약하는데 굳이 썸리의 기술이 필요했는지 의문이다.

지금과 같은 소량의 뉴스라면 뉴스편집자와 통계지표만으로도 충분히 만들 수 있는 서비스이다. 3300만달러나 투자해 인수한 기술의 장점이 발휘되는 신개념 뉴스 서비스가 아니다. 모두의 예측처럼 개인화된 큐레이션 뉴스가 아니다 보니 다소 의아함이 남는다

미디어 기업의 트라우마

야후는 오랫동안 미디어를 지향하면서 조직을 재정비해 왔다. 2013년 9월부터 뉴욕타임스 IT 전문기자 데이비드 포그, 정치부장 매트 바이, NYT 일요일판 부편집장 메건 리버만 등을 영입했고 인기 앵커 케이티 쿠릭까지 추가로 야후로 자리를 옮겼다. 이번 CES 2014 기조 연설에서 “미디어 분야는 오랫동안 야후의 핵심 사업 중 하나였습니다.”라는 메이어의 발언에서도 강한 의지를 확인할 수 있다.

이는 업계의 높은 기대감과 주가는 상승하고 있는데 실제 매출은 올라가지 않는 상황을 해결하기 위한 전략이라고 볼 수 있다. 모바일과 미디어를 통해 신규 트래픽을 만들어 내고 광고 매출을 극대화하겠다는 의지이다. 하지만, 여기에는 야후의 트라우마가 있다.

야후는 오랫동안 미디어 기업을 지향해 왔다. 그래서, 뉴스 기사의 편집과 운영 기술에 대한 노하우는 높았다. 하지만, 포탈 기업이 가져야 할 기술 기반이 약해지는 문제가 생겼다. 고급 개발자들이 머무르기에는 조직문화가 맞지 않았고 야후의 위기를 만들었다는 지적이 여기에서 나왔다. 이번과 같은 미디어 서비스의 강화는 일시적인 매출에는 도움을 줄 수 있지만 예전과 같은 실수를 되풀이 하는 것이 아닌지 생각해 볼 필요가 있다.

다이제스트의 성공이 중요

이런 시장의 우려를 벗어나기 위해서는 다이제스트의 성공은 필수라고 할 수 있다. 상승하고 있는 주가만큼 서비스 트래픽과 매출도 반등을 해야 할 시기이다. 하지만, 다이제스트가 실패한다면 단순한 서비스 전략의 실패 뿐만 아니라 야후의 재기 자체가 무너질 가능성도 있다.

그러기 위해서는 다이제스트에 관련한 사용자들의 반응을 주시하고 트렌드를 반영할 필요가 있다. 좀 더 개인화되고 소셜 친화적인 기능이 필요하다. 또한, 썸리 기술의 장점을 최대한 살리는 기술적인 우위도 강조가 필요하다. 야후가 온라인에 친숙하지 못한 사용자들을 끌어들이는게 주요 목표라면 아이폰이 아니라 안드로이드로 최대한 빨리 서비스를 확장할 가능성이 높다.

기술적인 완성도를 통해 미국 이외의 국가로 시장 확대도 단기간에 이룰 것으로 보인다. 하지만, 지금의 기능적인 요소만으로는 기존 포탈 서비스들의 뉴스를 대체는 것은 물론 아날로그 사용자들의 관심을 받는 것은 쉬워 보이지는 않는다.

* 이 포스팅은 제가 Digieco에 기고한 '야후의 새로운 도전, 뉴스 다이제스트' 보고서를 블로그 형식으로 재구성한 것입니다.

- Posted

- Filed under 모바일 일반

여전히 광고는 기본 BM

모바일 시대의 BM은 앱스토어를 중심으로 다소 복잡해지는 양상을 보이며 발전하고 있다. 하지만, 여전히 온라인 서비스 사업자들에게 광고는 가장 일반적인 수익모델임을 부인할 수 없다. Vision Mobile의 조사에 의하면 앱개발사의 38%는 여전히 광고를 주수익원으로 생각하고 있다. IAP와 Freemium이 빠르게 증가하고 있지만 아직까지는 광고보다는 낮다는 것을 알 수 있다.

모바일 시대의 BM은 앱스토어를 중심으로 다소 복잡해지는 양상을 보이며 발전하고 있다. 하지만, 여전히 온라인 서비스 사업자들에게 광고는 가장 일반적인 수익모델임을 부인할 수 없다. Vision Mobile의 조사에 의하면 앱개발사의 38%는 여전히 광고를 주수익원으로 생각하고 있다. IAP와 Freemium이 빠르게 증가하고 있지만 아직까지는 광고보다는 낮다는 것을 알 수 있다.

진부한 모델이 문제

마케터의 입장에서 모바일 광고 효과는 여전히 명쾌하지 않다. CTR은 PC에 비해 월등히 높은데 실제 효과가 높지 않다는 평이 많다. 현실적으로 구매나 사이트 방문으로 이루어지는 절차와 채널이 번거로운 것도 사실이다. 다양한 조사에 의하면 모바일의 광고 클릭이 높은 이유는 작은 화면때문에 발생한 오작동으로 인한 허수가 많다는 이야기도 있다.

개발사들도 가장 손쉽게 시도할 수 있는 BM이기는 하지만 실제 수익으로 이어지는 경우도 드물다. 업체별 모바일 광고 수익을 보니 구글과 페이스북이 독식하고 있는 모습이니 소규모 업체 입장에서는 답답할 노릇이다. 이러한 환경적인 모습 때문에 초기에는 '모바일 광고' 자체에 대한 부정적인 의견이 많았다. 하지만, 최근에는 모바일 광고 시장이 예상보다 부진한 이유는 온라인 광고 모델을 그대로 모바일로 옮겨온 탓으로 '모바일 친화력'이 떨어진 것 때문이라는 지적이 나오고 있다.

새로운 모델의 등장

2011년 9월, OMMA 행사에 실리콘밸리의 유명한 벤처투자가이자 블로그 AVC를 운영하는 프레드 윌슨이 등장하여 키노트를 발표하였다. 프레드는 'Native Monetization System'이라는 개념을 제시하였다. 온라인 서비스의 BM은 그들을 찾는 사용자가 기대하는 컨텐츠 속에 녹아 들어가야 한다는 것이다.

미디어 사업자를 중심으로 'Native Monetization System'의 일부 개념을 인용하여 '네이티브 광고'가 핫키워드로 떠올랐다. 기존과 같이 웹페이지나 모바일앱에 광고 영역을 할당하여 배너 형태로 노출하는 고전적인 DA는 화면이 작은 모바일 환경에 적합하지 않다는 것을 인정한 것이다.

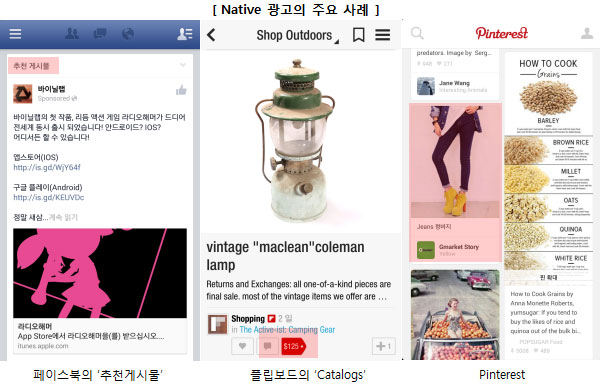

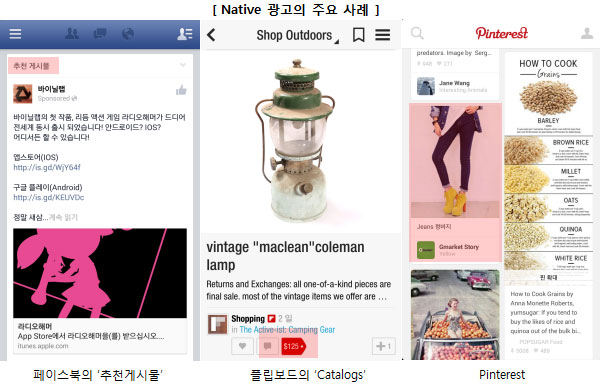

컨텐츠와 동일한 형태로 광고를 배열하는 것이 효과적이며 사용자의 거부감도 줄여줄 수 있다는 것을 발견한 것이다. 매체력이 있는 업체들을 중심으로 빠르게 적용되었다. 페이스북의 Sponsored Ads, 트위터의 Promoted Tweets, 유튜브의 TrueView promoted videos, 텀블러의 Spotlight & Radar, 핀터레스트의 Rich Pins, 플립보드의 Catalogs, 버즈피드 등이 대표적인 네이티브 광고의 사례이다.

모바일 광고의 핫키워드

네이티브 광고는 엄밀하게 말해서 모바일 광고라고 할 수는 없다. 하지만, 작은 화면에 효과적인 광고를 배치하고 모바일 친화력인 시스템을 구축하려는 목적에서 탄생했다는 점은 부인할 수가 없는 사실이다. 2013년에는 대형 업체를 중심으로 적용되었다면 2014년은 네이티브 광고의 본격적인 대중화를 예견할 수 있는 시기이다.

2014년, 미국 기업의 광고 집행 계획을 살펴보면 기존 DA 43억달러, 네이티브 광고 28.5억달러가 될 것으로 전망된다. 네이티브 광고는 빠르게 성장하여 2017년에는 45.7억달러 규모를 만들 것으로 보인다. 6개월 내에 네이티브 광고를 집행할 것인지를 묻는 질문에 광고 에이전시의 66%, 기업 마케터의 65%가 긍정적인 답변을 했다.

2014년, 미국 기업의 광고 집행 계획을 살펴보면 기존 DA 43억달러, 네이티브 광고 28.5억달러가 될 것으로 전망된다. 네이티브 광고는 빠르게 성장하여 2017년에는 45.7억달러 규모를 만들 것으로 보인다. 6개월 내에 네이티브 광고를 집행할 것인지를 묻는 질문에 광고 에이전시의 66%, 기업 마케터의 65%가 긍정적인 답변을 했다.

효과는 입증 중

사업자들이 네이티브 광고에 관심을 보이는 이유는 당연히 효과가 좋기 때문이다. IPG Media Lab에서는 4770명의 사용자들 대상으로 300X250의 배너광고와 네이티브광고의 효과를 특정하였다. 조사 결과, 기존 배너광고(2.7)에 비해 네이티브 광고(4.1)의 주목도는 52%나 높았다.

사용자 시선의 주목도에서도 실제 컨텐츠(24%)보다도 높은 수치(26%)를 보이기도 했다. 사용자들의 시선이 머무는 시간은 컨텐츠 1.2초, 네이티브 광고 1.0초로 크게 차이가 나지 않았다. 광고 집행 단가도 높아 업체에게 유리하다. 페이스북 옆면에 위치한 배너 광고는 CPM이 $0.05인 반면, Sponsored Ads는 CPM이 $3.5~4.0 수준이다.

Native Ads vs. Advertorial

이러한 개념은 고전적인 '광고형 기사(Advertorial)'과 매우 혼동된다. 전통 미디어사업자들이 기존의 '광고형 기사'를 '네이티브 광고'로 언급하면서 혼란을 더욱 만들어내고 있다. 하지만, 온라인 서비스 사업자들은 네이티브 광고와 광고형 기사는 분명히 다르다고 선을 긋고 있다.

광고형 기사는 기업이 제공하는 정보를 통해 매체사가 가공을 하여 컨텐츠를 재구성하여 만들어 내는 것이다. 하지만, 네이티브 광고는 에이전시가 구성한 컨텐츠를 서비스 사업자가 노출하는 형태이다. 즉, 광고형 기사의 에디터쉽(Editorship) 주체가 '매체사'인 반면, 네이티브 광고의 에디터쉽 주체는 '기업'에게 있다.

또한, 광고형 기사는 모든 사용자에게 노출되지만 네이티브 광고는 개인화되어 타겟팅된다는 점이 다르다. 예를 들어 사용자 프로필 분석이 가능한 온라인 매체에게 여성속옷을 네이티브 광고로 집행하면 남성에게는 노출되지 않는다. 이러한 정교한 타겟팅은 기존 광고형 기사에게는 없던 기능이다.

문제는 국내서비스

네이티브 광고는 점점 검증이 되면서 적용되고 있고 모바일에서 새로운 광고 플랫폼으로서 자리를 잡아가고 있다. 이 시점에서 우리는 국내 서비스들이 변화를 시도할 준비가 되어 있는지 생각해 볼 필요가 있다. 네이티브 광고를 적용하기 위해서는 작은 화면에서 쉽게 정보를 소비할 수 있어야 하며 그 안에서 개인 성향을 분석해야 한다. 누가 봐도 SNS나 컨텐츠형 서비스와 궁합이 맞는다.

불행히도 이러한 조건에 맞는 모바일 서비스는 많지 않다. 변변한 국산 SNS는 없고 대형 포탈의 웹페이지는 수많은 정보가 텍스트 형태로 백화점처럼 나열되어 있다. 개인화 분석은 아주 초보적인 단계일 뿐이다. 아쉽게도 네이티브 광고가 제대로 효과를 낼만한 토양이 없는 것이다.

더욱 중요한 사실은 위에서 언급한 네이티브 광고가 적용된 서비스들을 이미 많은 국내 사용자들이 익숙하게 쓰고 있다는 점이다. 우리가 단기적인 트래픽 성과에 매달리면서 위기를 스스로 만들어 낸 셈이다. 머지않아 어설픈 매체사들이 광고형 기사를 가지고 네이티브 광고가 적용되었다고 자랑하는 것을 곧 볼 수 있을 지도 모르겠다.

진부한 모델이 문제

마케터의 입장에서 모바일 광고 효과는 여전히 명쾌하지 않다. CTR은 PC에 비해 월등히 높은데 실제 효과가 높지 않다는 평이 많다. 현실적으로 구매나 사이트 방문으로 이루어지는 절차와 채널이 번거로운 것도 사실이다. 다양한 조사에 의하면 모바일의 광고 클릭이 높은 이유는 작은 화면때문에 발생한 오작동으로 인한 허수가 많다는 이야기도 있다.

개발사들도 가장 손쉽게 시도할 수 있는 BM이기는 하지만 실제 수익으로 이어지는 경우도 드물다. 업체별 모바일 광고 수익을 보니 구글과 페이스북이 독식하고 있는 모습이니 소규모 업체 입장에서는 답답할 노릇이다. 이러한 환경적인 모습 때문에 초기에는 '모바일 광고' 자체에 대한 부정적인 의견이 많았다. 하지만, 최근에는 모바일 광고 시장이 예상보다 부진한 이유는 온라인 광고 모델을 그대로 모바일로 옮겨온 탓으로 '모바일 친화력'이 떨어진 것 때문이라는 지적이 나오고 있다.

새로운 모델의 등장

2011년 9월, OMMA 행사에 실리콘밸리의 유명한 벤처투자가이자 블로그 AVC를 운영하는 프레드 윌슨이 등장하여 키노트를 발표하였다. 프레드는 'Native Monetization System'이라는 개념을 제시하였다. 온라인 서비스의 BM은 그들을 찾는 사용자가 기대하는 컨텐츠 속에 녹아 들어가야 한다는 것이다.

미디어 사업자를 중심으로 'Native Monetization System'의 일부 개념을 인용하여 '네이티브 광고'가 핫키워드로 떠올랐다. 기존과 같이 웹페이지나 모바일앱에 광고 영역을 할당하여 배너 형태로 노출하는 고전적인 DA는 화면이 작은 모바일 환경에 적합하지 않다는 것을 인정한 것이다.

컨텐츠와 동일한 형태로 광고를 배열하는 것이 효과적이며 사용자의 거부감도 줄여줄 수 있다는 것을 발견한 것이다. 매체력이 있는 업체들을 중심으로 빠르게 적용되었다. 페이스북의 Sponsored Ads, 트위터의 Promoted Tweets, 유튜브의 TrueView promoted videos, 텀블러의 Spotlight & Radar, 핀터레스트의 Rich Pins, 플립보드의 Catalogs, 버즈피드 등이 대표적인 네이티브 광고의 사례이다.

모바일 광고의 핫키워드

네이티브 광고는 엄밀하게 말해서 모바일 광고라고 할 수는 없다. 하지만, 작은 화면에 효과적인 광고를 배치하고 모바일 친화력인 시스템을 구축하려는 목적에서 탄생했다는 점은 부인할 수가 없는 사실이다. 2013년에는 대형 업체를 중심으로 적용되었다면 2014년은 네이티브 광고의 본격적인 대중화를 예견할 수 있는 시기이다.

효과는 입증 중

사업자들이 네이티브 광고에 관심을 보이는 이유는 당연히 효과가 좋기 때문이다. IPG Media Lab에서는 4770명의 사용자들 대상으로 300X250의 배너광고와 네이티브광고의 효과를 특정하였다. 조사 결과, 기존 배너광고(2.7)에 비해 네이티브 광고(4.1)의 주목도는 52%나 높았다.

사용자 시선의 주목도에서도 실제 컨텐츠(24%)보다도 높은 수치(26%)를 보이기도 했다. 사용자들의 시선이 머무는 시간은 컨텐츠 1.2초, 네이티브 광고 1.0초로 크게 차이가 나지 않았다. 광고 집행 단가도 높아 업체에게 유리하다. 페이스북 옆면에 위치한 배너 광고는 CPM이 $0.05인 반면, Sponsored Ads는 CPM이 $3.5~4.0 수준이다.

Native Ads vs. Advertorial

이러한 개념은 고전적인 '광고형 기사(Advertorial)'과 매우 혼동된다. 전통 미디어사업자들이 기존의 '광고형 기사'를 '네이티브 광고'로 언급하면서 혼란을 더욱 만들어내고 있다. 하지만, 온라인 서비스 사업자들은 네이티브 광고와 광고형 기사는 분명히 다르다고 선을 긋고 있다.

광고형 기사는 기업이 제공하는 정보를 통해 매체사가 가공을 하여 컨텐츠를 재구성하여 만들어 내는 것이다. 하지만, 네이티브 광고는 에이전시가 구성한 컨텐츠를 서비스 사업자가 노출하는 형태이다. 즉, 광고형 기사의 에디터쉽(Editorship) 주체가 '매체사'인 반면, 네이티브 광고의 에디터쉽 주체는 '기업'에게 있다.

또한, 광고형 기사는 모든 사용자에게 노출되지만 네이티브 광고는 개인화되어 타겟팅된다는 점이 다르다. 예를 들어 사용자 프로필 분석이 가능한 온라인 매체에게 여성속옷을 네이티브 광고로 집행하면 남성에게는 노출되지 않는다. 이러한 정교한 타겟팅은 기존 광고형 기사에게는 없던 기능이다.

문제는 국내서비스

네이티브 광고는 점점 검증이 되면서 적용되고 있고 모바일에서 새로운 광고 플랫폼으로서 자리를 잡아가고 있다. 이 시점에서 우리는 국내 서비스들이 변화를 시도할 준비가 되어 있는지 생각해 볼 필요가 있다. 네이티브 광고를 적용하기 위해서는 작은 화면에서 쉽게 정보를 소비할 수 있어야 하며 그 안에서 개인 성향을 분석해야 한다. 누가 봐도 SNS나 컨텐츠형 서비스와 궁합이 맞는다.

불행히도 이러한 조건에 맞는 모바일 서비스는 많지 않다. 변변한 국산 SNS는 없고 대형 포탈의 웹페이지는 수많은 정보가 텍스트 형태로 백화점처럼 나열되어 있다. 개인화 분석은 아주 초보적인 단계일 뿐이다. 아쉽게도 네이티브 광고가 제대로 효과를 낼만한 토양이 없는 것이다.

더욱 중요한 사실은 위에서 언급한 네이티브 광고가 적용된 서비스들을 이미 많은 국내 사용자들이 익숙하게 쓰고 있다는 점이다. 우리가 단기적인 트래픽 성과에 매달리면서 위기를 스스로 만들어 낸 셈이다. 머지않아 어설픈 매체사들이 광고형 기사를 가지고 네이티브 광고가 적용되었다고 자랑하는 것을 곧 볼 수 있을 지도 모르겠다.

- Posted

- Filed under 모바일 일반

2013년 애플 앱스토어 매출이 100억달러를 넘었다고 한다. 순수 소프트웨어 판매만으로 이루어낸 업적이라는 점에서 매우 의미가 있는 수치이다. 하지만, 앱스토어가 그동안 보여주었던 꾸준한 성장세를 감안한다면 의외의 모습은 아니다. 지금 시점에서 재해석이 필요한 플랫폼은 오히려 구글 플레이스토어쪽이다.

규모의 경제를 실현

개인적으로 '돈 벌려면 애플 앱스토어, 트래픽을 모으려면 플레이스토어'라는 이야기를 계속 강조했었다. 그만큼 안드로이드 기기들이 만들어 놓은 생태계의 규모에 비해 수익성은 형편없었다. 그런데, 2013년에 그들의 모습이 빠르게 변했다. 규모의 경제가 드디어 빛을 발하기 시작한 것이다.

매출 관련 변화를 직접 살펴보도록 하자. 2013년 6월, Distimo 자료를 살펴보니 앱스토어와 플레이스토어간의 매출 비중은 각각 70%와 30%였다. 앱스토어의 매출이 2배 이상 높은 상태였다. 11월의 동일 자료를 비교해보니 플레이스토어의 비중이 37%이다. 불과 5개월만에 7%나 증가한 셈이다. 이러한 상승세를 2013년 1년 내내 지속적으로 유지하고 있다는 점은 플레이스토어가 재조명받을 이유가 된다.

1년만에 3.5배 증가

2012년 11월, 앱스토어 상위 매출 200개 앱의 수익규모는 1천 500만달러였고 플레이스토어는 350만 달러에 불과했다. 앱스토어가 플레이스토어에 비해 4.3배나 많았다. 1년이 지난 2013년 11월의 자료를 살펴보니 앱스토어 1천 800만달러, 플레이스토어 1천 200만달러이다. 플레이스토어는 1년만에 3.5배 성장을 했고, 앱스토어의 수입과 비교해도 1.5배로 현저히 줄어들었다. 플레이스토어의 성장세가 빠르고 내실이 튼튼해 지고 있다는 것을 말해주는 현상이다.

2012년 11월, 앱스토어 상위 매출 200개 앱의 수익규모는 1천 500만달러였고 플레이스토어는 350만 달러에 불과했다. 앱스토어가 플레이스토어에 비해 4.3배나 많았다. 1년이 지난 2013년 11월의 자료를 살펴보니 앱스토어 1천 800만달러, 플레이스토어 1천 200만달러이다. 플레이스토어는 1년만에 3.5배 성장을 했고, 앱스토어의 수입과 비교해도 1.5배로 현저히 줄어들었다. 플레이스토어의 성장세가 빠르고 내실이 튼튼해 지고 있다는 것을 말해주는 현상이다.

개발사들의 수익에도 변화

개발자들의 수익구조는 점점 복잡해지고 있다. 유료앱 판매나 IAP 등과 같은 플랫폼 내부에서 발생하는 직접 수익과 광고 수익, 결제 수익, 정액요금 등과 같은 다양한 채널이 있다. 모든 수익 채널을 통합한 수익을 플랫폼별로 비교를 해보니 iOS $5200, 안드로이드 $4700 으로 조사되었다. iOS 대비 안드로이드의 수준은 약 90%로 매우 근접해 있는 상황이다.

상세 수익에서는 역부족

총수익 구조에서는 대등한 규모지만 상세 항목에서는 여전히 iOS가 우월함을 유지하고 있다. 광고 수익 70%, 부분유료화 43%, IAP 24%, 유료앱 판매 19%로 각각 조사되었다. 역으로 말하자면 안드로이드는 그만큼 판매(Commerce), 결제(Playment), 정액요금(subscription) 등과 같은 수익모델이 더 발달되어 있는 셈이다.

구글의 새로운 무기, 앱인덱싱

애플은 처음부터 스토어 중심의 유통 DNA를 가지고 있지만 구글은 철저히 웹 기업이다. 지금까지의 앱 유통플랫폼들은 웹의 하이퍼링크와 단절되고 검색결과에 들어가지 못했다. 검색엔진을 기반으로 웹 생태계를 지배해왔던 구글서는 장점을 살릴 수 없었던 구조였다. 그러자, 구글은 이러한 구조를 바꾸기 위한 게임 체인저(Game Changer)를 만들어 냈다.

지난 10월에 공개되었던 킷캣에 포함된 '앱 인덱싱(App Indexing)'을 말한다. 이는 모바일 구글 검색 결과에 앱 내부에 있는 콘텐츠의 정보까지 노출하고 직접 연결되는 기능이다. 킷캣이 적용된 단말이 많지 않은 현재로서는 그다기 주목을 받지 않고 있지만 적용 단말이 늘어날 수록 웹과 플레이스토어를 유기적으로 연동되는 다리의 역할을 하게 될 것이다. 플레이스토어에 대한 시각과 해석, 전략을 바꿔야 하는 또 하나의 이유가 될 것이다.

변화의 중심은 한국

스토어별 매출 비중을 비교한 Distimo 자료를 보니 국내 시장의 안드로이드 비중은 전세계에서 독보적이다. 단순한 비중만의 문제는 아니다. 국내 시장은 앱스토어 매출액을 기준으로 미국과 일본에 이어 3번째로 큰 시장이며, 759%로 성장률 1위를 기록하고 있다. 대한민국은 플레이스토어를 성장시키는 핵심 국가이며 이는 국내 모바일 산업에 매우 중요한 의미를 부여해 준다.

또 하나의 변수, 아마존

플레이스토어의 성장세는 당분간 계속 유지되며 앱스토어와 양강 구도를 확실하게 만들어 낼 것으로 보인다. 그런데, 또 다른 다크호스가 있다. 바로 '아마존 앱스토어'이다. 아마존의 영향력이 강한 북미 시장에 한정된 것이기는 하지만 변화가 심상치가 않다. 미국에서는 매출 기준으로 플레이스토어의 60% 정도까지 올라서고 있다.

최근에는 일부 앱이기는 하지만 플레이스토어에서 일어나는 다운로드나 매출 규모보다 아마존이 더 큰 경우도 등장하고 있다. 킨들 기기들이 더욱 대중화되고 다양한 국가에서 안정된 컨텐츠를 확보한다면 아마존은 현재의 대결 구도를 무너뜨리는 전혀 예상치 못하는 변수가 될 가능성도 있다.

규모의 경제를 실현

개인적으로 '돈 벌려면 애플 앱스토어, 트래픽을 모으려면 플레이스토어'라는 이야기를 계속 강조했었다. 그만큼 안드로이드 기기들이 만들어 놓은 생태계의 규모에 비해 수익성은 형편없었다. 그런데, 2013년에 그들의 모습이 빠르게 변했다. 규모의 경제가 드디어 빛을 발하기 시작한 것이다.

매출 관련 변화를 직접 살펴보도록 하자. 2013년 6월, Distimo 자료를 살펴보니 앱스토어와 플레이스토어간의 매출 비중은 각각 70%와 30%였다. 앱스토어의 매출이 2배 이상 높은 상태였다. 11월의 동일 자료를 비교해보니 플레이스토어의 비중이 37%이다. 불과 5개월만에 7%나 증가한 셈이다. 이러한 상승세를 2013년 1년 내내 지속적으로 유지하고 있다는 점은 플레이스토어가 재조명받을 이유가 된다.

1년만에 3.5배 증가

개발사들의 수익에도 변화

개발자들의 수익구조는 점점 복잡해지고 있다. 유료앱 판매나 IAP 등과 같은 플랫폼 내부에서 발생하는 직접 수익과 광고 수익, 결제 수익, 정액요금 등과 같은 다양한 채널이 있다. 모든 수익 채널을 통합한 수익을 플랫폼별로 비교를 해보니 iOS $5200, 안드로이드 $4700 으로 조사되었다. iOS 대비 안드로이드의 수준은 약 90%로 매우 근접해 있는 상황이다.

상세 수익에서는 역부족

총수익 구조에서는 대등한 규모지만 상세 항목에서는 여전히 iOS가 우월함을 유지하고 있다. 광고 수익 70%, 부분유료화 43%, IAP 24%, 유료앱 판매 19%로 각각 조사되었다. 역으로 말하자면 안드로이드는 그만큼 판매(Commerce), 결제(Playment), 정액요금(subscription) 등과 같은 수익모델이 더 발달되어 있는 셈이다.

구글의 새로운 무기, 앱인덱싱

애플은 처음부터 스토어 중심의 유통 DNA를 가지고 있지만 구글은 철저히 웹 기업이다. 지금까지의 앱 유통플랫폼들은 웹의 하이퍼링크와 단절되고 검색결과에 들어가지 못했다. 검색엔진을 기반으로 웹 생태계를 지배해왔던 구글서는 장점을 살릴 수 없었던 구조였다. 그러자, 구글은 이러한 구조를 바꾸기 위한 게임 체인저(Game Changer)를 만들어 냈다.

지난 10월에 공개되었던 킷캣에 포함된 '앱 인덱싱(App Indexing)'을 말한다. 이는 모바일 구글 검색 결과에 앱 내부에 있는 콘텐츠의 정보까지 노출하고 직접 연결되는 기능이다. 킷캣이 적용된 단말이 많지 않은 현재로서는 그다기 주목을 받지 않고 있지만 적용 단말이 늘어날 수록 웹과 플레이스토어를 유기적으로 연동되는 다리의 역할을 하게 될 것이다. 플레이스토어에 대한 시각과 해석, 전략을 바꿔야 하는 또 하나의 이유가 될 것이다.

변화의 중심은 한국

스토어별 매출 비중을 비교한 Distimo 자료를 보니 국내 시장의 안드로이드 비중은 전세계에서 독보적이다. 단순한 비중만의 문제는 아니다. 국내 시장은 앱스토어 매출액을 기준으로 미국과 일본에 이어 3번째로 큰 시장이며, 759%로 성장률 1위를 기록하고 있다. 대한민국은 플레이스토어를 성장시키는 핵심 국가이며 이는 국내 모바일 산업에 매우 중요한 의미를 부여해 준다.

또 하나의 변수, 아마존

플레이스토어의 성장세는 당분간 계속 유지되며 앱스토어와 양강 구도를 확실하게 만들어 낼 것으로 보인다. 그런데, 또 다른 다크호스가 있다. 바로 '아마존 앱스토어'이다. 아마존의 영향력이 강한 북미 시장에 한정된 것이기는 하지만 변화가 심상치가 않다. 미국에서는 매출 기준으로 플레이스토어의 60% 정도까지 올라서고 있다.

최근에는 일부 앱이기는 하지만 플레이스토어에서 일어나는 다운로드나 매출 규모보다 아마존이 더 큰 경우도 등장하고 있다. 킨들 기기들이 더욱 대중화되고 다양한 국가에서 안정된 컨텐츠를 확보한다면 아마존은 현재의 대결 구도를 무너뜨리는 전혀 예상치 못하는 변수가 될 가능성도 있다.

Comments List

지나가다 중간에 인용된 자료에 질문할 거리가 있어서 댓글 남깁니다. 국가별 디지털 컨텐츠 비중이라는 표(출처 : HIS & APP ANNIE)에서 "Game excluding apps"와 "Game"을 합쳐서 모두 Game 관련 매출이라고 말씀하셨는데, 혹시 "game excluding apps"는 "게임이 아닌 일반 앱"을 뜻하는게 아닌가요? 짧은 생각이지만 "전체 디지털 컨텐츠 지출 중에 92.1%가 게임"이라는 점이 다소 믿기지 않아서요 ^^; 원 자료의 출처를 검색해도 찾지를 못하겠네요^^; 다음 포스팅도 궁금해지는 좋은 글 잘보고 갑니다. 단견이지만, 저는 '다양한 플랫폼'에 대해 조금은 비관적인 의견인데, 이보다는 '정부측에서 적극적으로 지원하는 소수의 잘 관리되는 플랫폼'이 장기적으로 더 경쟁력이 있다고 생각합니다.

글쓴분 말씀이 맞습니다. "game excluding apps"는 게임을 제외한 앱을 의미하지요.

자료 잘 봤습니다. 감사하다는 말씀 드리면서, 세번째 항목에 대해 의견이 있어 몇 자 적습니다.

Statista에서 발표한 자료를 토대로 '모바일 게임이 전체의 5.27%를 차지하고 있다.'고 하셨는데,

해당 자료는 "Average monthly revenue per mobile app and content user in South Korea as of August 2013, by category (in U.S. dollars)" 이고, 월 평균 ARPU를 달러로 표시한 내용입니다. 원래 자료에서도 %로 표기되어 있지만, $의 오기로 보입니다. 따라서, 해당 자료에 대해서는, 국내에서 모바일 게임에 월평균 $5.27을 쓴다 정도일 것 같습니다. 2위에 비해 압도적으로 높다는 결론은 바뀌지 않지만요.

그리고 해당 자료는 SKT T스토어를 소스로 했다고 나오는데(In August 2013, Flurry Analytics measured 33,527,534 active smartphones and tablets in South Korea. Data refers to SK Planet's T Store, apps and content only, excluding physical goods.), 국내 시장 전체에 대한 정확한 값이라고 보기는 어려울 것 같습니다. 물론, 전체로 놓고 봐도 게임 분야 매출 비중이 압도적이라는 결론은 같을 것이구요..

지나가다 궁금해서 좀 찾아본 내용 말씀드립니다. 다시 한 번 감사 드립니다.