Walled Garden을 기반으로 무소불위 권력을 과시하던 이통사들의 입장에서 지금과 같은 Open Platform 중심의 개방형 구도는 위기 상황이다. Apple과 Google을 중심으로 하는 Game Changer의 움직임은 수비만으로 버티기에는 이미 위험수준을 넘어섰다.

Walled Garden을 기반으로 무소불위 권력을 과시하던 이통사들의 입장에서 지금과 같은 Open Platform 중심의 개방형 구도는 위기 상황이다. Apple과 Google을 중심으로 하는 Game Changer의 움직임은 수비만으로 버티기에는 이미 위험수준을 넘어섰다. 무선 데이터 ARPU는 증가하고 있으나 그만큼 무선 Network에 대한 투자 규모도 증가하고 있어 그들이 꿈꿔왔던 Media 사업자로서의 변신의 여력 또한 없어지고 있다. 산업내의 Value Chain은 이미 깨어졌으며, Network 헤게모니가 단순한 Bit Pipe가 될 때를 위하여 새로운 가치 창출을 준비해야 하는 시기이다.

Telco의 위기감을 Web 2.0 패러다임과 함께 극복하려는 시도는 Telco 2.0 서 활발하게 논의되고 있다. 2010년 10월 28~29일에 LA에서 제 10차 Telco 2.0 Americans Executive Brainstorm이 개최되었고, 해당 자리에서는 새로운 가치를 찾는 방법에 대한 참석자들의 의견을 취합하였다. 해당 세미나는 미국내 이통사들의 중직자들이 참석하는 자리이며, 그들이 생각하는 이통사의 미래 전략을 짐작할 수 있는 설문이다.

설문 조사 결과 이통사는 아직까지는 Downstream Customer를 통한 시도를 중요하게 생각한다는 것을 알 수 있다. 1위로는 소비자 대상의 매출을 증대하기 위한 신규 서비스, 2위는 펨토셀과 pico와 같은 네트워크 효율적 운영이 차지하였다. 하지만, 서비스 사업자 입장에서 가장 주목해야 할 것은 3위를 기록한 'Upstream Customer에 대한 새로운 가치 서비스'라고 생각한다.

최근 Telco의 Upstream Customer를 위한 서비스 모델의 주요 키워드는 2개로 요약되는데, 바로 Cloud와 Open API이다. Cloud 이야기는 한차례 한 적이 있는데다가 아직까지는 뜬구름잡기 이야기라서 오늘은 이통사의 Open API에 대한 이야기를 해보고자 한다.

Telco의 Open API

이통사 입장에서는 개방형 에코 시스템에 대한 막연한 저항감을 내려놓고 Big Player가 되면서 새로운 가치 창출을 한다는 것은 매우 기본적인 전략이다. Open API를 통해 그들이 보유하고 있는 앱스토어가 타앱스토어에 비해 차별성을 가지면서 배포채널의 경쟁력을 확보하게 된다. API는 Traffic을 발생시키고, 이를 통해서 새로운 BM을 만드는 기대효과를 가지고 있는 것이다.

결국은 이통사 Open API의 시작은 경쟁력있는 API를 제공하여 많은 개발자들에게 선택되는 것이라고 할 수 있다. 하지만, 불행하게도 현실은 그렇게 장미빛은 아니다. OVUM의 최근 보고서에 의하면 모바일 개발자들이 가장 선호하는 Network API는 60%를 차지한 Google이었다.

Facebook은 31%를 차지하였고, 이통사 API를 선택한 개발자는 25%에 불과하였다. 이통사에 대한 선호도가 부족한 것은 매우 간단한 이유인데, 쓸만한 API가 없고 알려지지 않았으며 Google API와 비교하면 경쟁력이 떨어지기 때문이다. 이는 국내에서도 동일한 상황이다.

T API 센터 vs. KT 오픈플랫폼

최근 국내에서도 이통사들이 자산을 Open하여 API를 제공하기 시작하였다. KT는 2010년 5월, 오픈플랫폼이라는 이름으로 먼저 시작하였으며, SKT는 12월에 T API 센터를 선보였다. 양사가 공개한 API를 간략하게 비교해보면 아래와 같다.

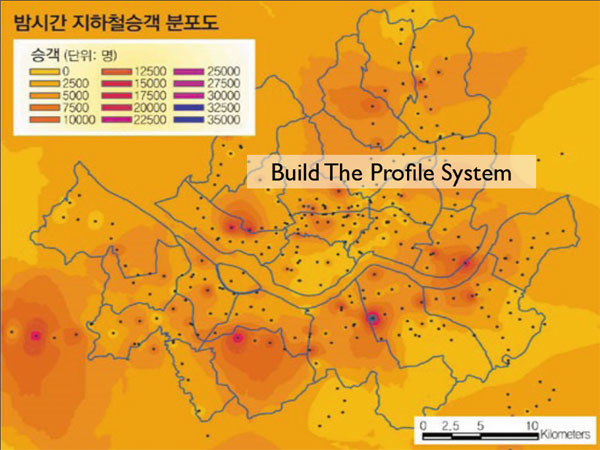

KT의 경우에는 성인, 미납여부, 데이터 상품, 무선가입자 여부, 단말 정보 등과 같은 프로필(인증)API를 제공하는 것이 특징이다. SKT의 경우에는 T-Map의 주요 기능을 API로 공개하였다. 그 외에는 양사가 SMS/MMS, 위치 측위등과 같은 대동소이한 API Set을 제공하고 있다.

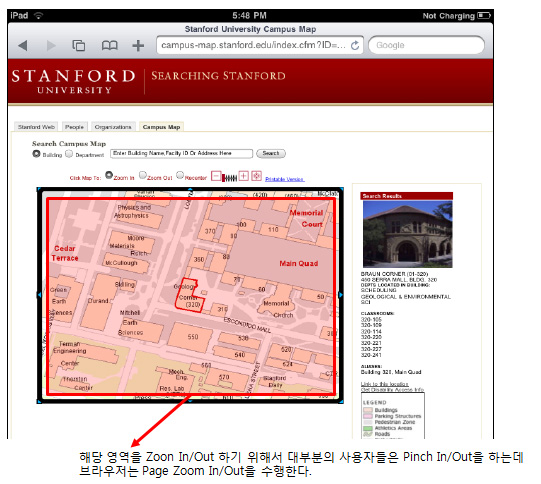

과연 이러한 API가 이통사가 지향해야 할 Upstream Customer BM을 기대할만큼 경쟁력이 있는지에 대해 한번 생각을 해 볼 필요가 있다. SKT의 SMS API는 기존 대용량 SMS 발송 상품대비 장점이 없다. T-Map은 분명히 우수하기는 하지만 Google Map, Daum 지도 API등과 같이 대용량 POI와 연관 Data가 있는 포탈 서비스대비 다소 부족한 점이 있다.

척박한 국내 에코시스템에 통신사들이 움직여서 Open API를 내놓은 것은 분명히 의미 있는 일이다. 하지만 API 발표한지 7개월이 지난 지금까지 이렇다 할 성공 사례나 개발자 커뮤니티에 대한 지원이 없는 KT는 에코시스템에 대한 이해가 매우 부족해 보인다. KT의 사례를 보고도 대동소이한 제품 구성으로 첫걸음을 뗀 SKT 역시 아쉬움이 남는다. 일정이 조금 늦춰지더라도 차별성 있는 API를 내놓았어야 했다.

Telco Open API에 기대하는 모습

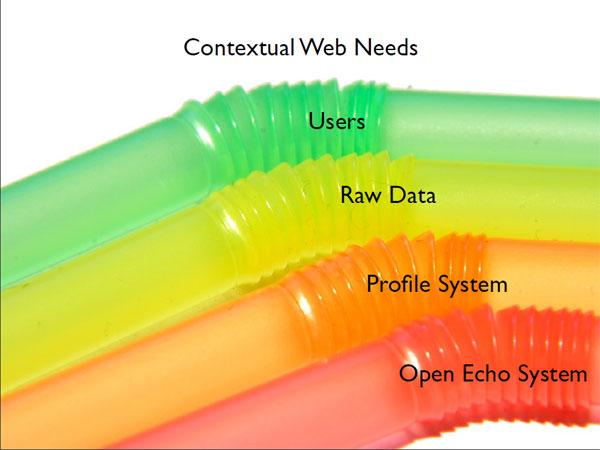

개발자들이 바라는 이통사 Open API의 모습은 Google이나 Facebook과 같은 Media Service 적인것은 아니다. 개발자들에게 그러한 요소가 필요하다면 Google과 Facebook API를 사용하면 된다. 이통사만이 제공할 수 있는 API가 필요하다.

User Targeting도 안되는 SMS 발송 API는 아무런 의미가 없다. 기존 13원이면 가능한 발송을 굳이 20원이나 들여서 발송할 때는 그만큰 Value가 추가되어야 한다. 과연 이번 Telco의 SMS는 기존 솔루션 대비 어떠한 차별성이 있는가? 구색맞추기 API보다는 현실적으로 Traffic을 만들어 낼 수 있는 것이 필요하다.

참고를 위해 Orange가 운영하는 Orange Partner를 한번 살펴보자. Orange Partner는 다양한 종류의 API를 지원하는데 이 중에서 Device 정보, 인증, 개인 일정, 주소록, 컨텐츠, 메세지, 사진 등과 같은 API들은 이통사의 장점을 살릴 수 있는 API Set이다. 또한, Payline과 같은 이통사 결제 시스템은 쇼핑몰이나 소호 사업자들에게 매우 요긴하게 사용될 수 있다.

하나를 만들어도 개발자들이 사용할 수 있는 것이어야 한다. Profile System, 결재 시스템, 모바일 광고 시스템, Local Resource 접근 등은 이통사가 지향하고 발전시켜 나가야 할 API의 모습이다. 개인적으로는 이 외에도 앱스토어에 대한 API(앱스토어 내 검색, 댓글, Rate, Download 수, App 기본 정보 등)도 Open 해주었으면 한다.

지금부터 시작

얼마전 Twitter를 통해서 'Open API가 왜 유료이냐'는 질문을 받고 놀란 적이 있다. Open API, 개방형 에코시스템에 대한 이해와 마인드 부족은 이통사만의 문제는 아닌 듯 하다. 에코시스템 내에 있는 모든 플레이어들이 건설적인 논의와 제휴를 통해서 사회적인 공감대를 형성할 필요가 있다.

KT는 개발자 커뮤니티에 대한 이해를 높일 필요가 있다. 5가지 종류의 API를 만들어 놓고 Web 사이트 하나 운영한다고 개발자들이 API를 써줄 것이라고 기대하는 것은 오산이다. API 추가 지원은 물론이고 개발자들을 독려해야 한다. 적어도 경쟁사인 SKT가 수많은 공모전을 진행하는 이유 정도는 한번쯤 생각해 보기를 바란다.

SKT는 향후 3년간 1조원을 투입해 다양한 플랫폼군을 육성한다는 발표를 하였다. 지금부터 시작이라는 뜻이다. 늦게 시작하는 만큼 제대로 된 API를 기대해 본다. 10월에 오픈했던 '애드존'과 같은 서비스는 개방형 구조일 때 더욱 규모가 커진다는 점은 잘 알고 있을리라 예상해 본다.

SKT와 KT의 Open API들이 'Show'가 아니기를 바라고 있다. 턱없이 비싼 가격으로 제공되는 SMS/MMS/LBS API는 '아무래도 Show 같다'는 색안경을 쓰게 만들고 있다. SKT의 Open API에 대한 일부 언론 보도 자료에서는 '세계 최초'라는 단어를 남발하고 있다. Sprint의 Sandbox, Orange의 Orange Partner, BT의 Web21C까지 가지 않더라도 KT보다도 늦은 API 공개를 두고 '세계 최초' 운운하는 모습에 씁쓸할 느낌을 지울 수가 없다.

Comments List

Upload Streaming 부분은 유선망 관련 업체(웹하드, IDC 등)의 오랜 숙원이었는데, 무선망에서 먼저 실현되겠군요. 오늘도 좋은 포스팅 잘 읽고 갑니다.

세계 최초... SKT의 언론 플레이였군요.

홍보성 기사이니 이해는 하지만, 최초는 아니더라도 최고가 되겠다는 의지라도 좀 봤으면 하네요.

Open API를 통한 플랫폼 사업자로서의 이동통신사로 거듭나기를 기대해 봅니다.

깔끔하게 정리해 주신 모비즌님의 포스팅 잘 보았습니다.

이통은 4~5년 전이라도 PARLAY 기반 openapi를 열어 개방을 일찍히 할수 있었는데.. 애플로 인하여 여는 모습이 안타깝네요..

open api 와 api open 의 의미가 다르듯..